Museum Hölderlinhaus in Lauffen am Neckar

Dienendes Beiwerk

Noch vor wenigen Jahren dämmerte das sogenannte Hölderlinhaus in Lauffen am Neckar im Dornröschenschlaf. Nun, zum 250. Geburtstag des Lyrikers, erfuhr das denkmalgeschützte Bauwerk, das nur etwa 20 Kilometer nördlich des Schiller-Nationalmuseums in Marbach liegt, eine Generalüberholung und eine Umgestaltung zum Museum. Nach der Fertigstellung erlaubt das Haus, in dem Friedrich Hölderlin die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte, einen Einblick in das Leben und Wirken des Schriftstellers.

Gallerie

Am Anfang des Umbaus erfolgte eine Analyse des Bestands und die Auslotung der Instandsetzung. Diese Aufgabe übernahmen strebewerk Architekten zusammen mit der Restauratorin Julia Feldtkeller und den Tragwerkplanern vom ingenieurbüro grau. Ziel der Entwurfsplanung mit vorhergehender Bauaufnahme war, möglichst viel der originalen Bausubstanz zu erhalten und wiederherzustellen sowie die zeitlichen Schichten stellenweise offenzulegen. Anschließend übernahm das Büro von M das Projekt und widmete sich neben der Ausführungsplanung zur Sanierung des Bestandshauses auch dem Entwurf der baulichen Ergänzungen und des Ausstellungskonzeptes.

Ensemble aus Alt und Neu

Die Erweiterungsbauten grenzen sich gestalterisch klar vom Bestand ab, schließen jedoch direkt an diesen an. Zur Straße hin ist ein eingeschossiges Technikgebäude orientiert. Dieses ist etwas niedriger ausgeführt als die zuvor hier platzierte Doppelgarage, die im letzten Jahrhundert an das Haus herangewachsen war. Dahinter öffnet sich der Hof, um den sich eine alte Bruchsteinmauer, die Scheune des Bestandsgebäudes sowie ein weiterer Neubau mit einem multifunktional nutzbaren Saal gruppieren. Mit Letzterem verschmolzen ist das neue zweigeschossige Treppenhaus, das als Gelenk Saal und Scheune verbindet.

Scheune als zentraler Raum

Die Besuchenden betreten das Museum entweder über die ehemalige Zufahrt und den Hof oder barrierefrei über Rampen, die auf der Ostseite des Gebäudes bis zum neuen Treppenhaus führen. Die ehemalige Haustür ist nur noch Notausgang. Kasse, Shop und Garderobe befinden sich in der einstigen Scheune, die WC-Anlagen sind im Untergeschoss unter dem neuen Saal untergebracht. In der Scheune, die ohne Geschossdecken bis zum Dach erlebbar ist, überbrücken im ersten und zweiten Obergeschoss Stahlstege den Bereich zwischen Treppenhaus und ehemaligen Wohngebäude. Im Luftraum schweben leuchtende Hölderlin-Wortschöpfungen, die diesen zentralen Bereich des Museums poetisch aufladen.

Beton: Zur Straße hin kanneliert

Als Material für die Erweiterungsbauten wählte das Planungsteam Sichtbeton, um den Unterschied zwischen Alt und Neu deutlich hervortreten zu lassen. Die Fassade des Technikgebäudes zeigt sich zur Straße hin mit einer vertikalen Struktur, die laut von M dazu dienen soll, die durch den nahen Verkehr anfallende Verschmutzung in den Vertiefungen zu kaschieren.

Beengte Baustelle

Der Saal für Wechselausstellungen

und Veranstaltungen liegt zwischen dem Hang und den

denkmalgeschützen Bauwerken des Hölderlinhauses sowie der ehemalige

Klostermauer. Der Raum für die Baustelle war dadurch stark

eingeschränkt. Eine besondere Herausforderung war das bei der

Betonage, da teilweise nur ein schmaler Spalt für die

Schalungsmontage blieb.

Zum Hof hin wurde die Betonfassade des Saals mit Schaltafeln in liegenden Formaten geschalt. Durch die gefasten Längsseiten dieser Elemente sind nach dem Ausschalen erhabene horizontale Linien entstanden, die die Fassade strukturieren. Das neue Treppenhaus bildet mit dem Saal eine gestalterische Einheit und schreibt gleichzeitig die Kubatur der angrenzenden Scheune fort. Auf die unregelmäßige Anschlusswand des Bestandes reagiert der Neubau, indem er dessen Linie folgt und sich mit ihm verzahnt.

Im Inneren des Treppenhauses zeigen die Wände die Struktur verschiedener schmaler, hochformatig ausgerichteter Rahmenschalungen, die passend miteinander kombiniert wurden. Neben den Sichtbetonflächen prägen den Neubau Handläufe und Absturzsicherungen aus schwarzem Metall.

Schutz gegen eindringendes Wasser

Nach Norden hin grenzen Saal und Treppenhaus direkt an den Hang,

sodass hier auch im Wandbereich wasserundurchlässiger Beton

(WU-Beton) verbaut wurde. Da aufgrund der nahen Flüsse Neckar und

Zaber mit Überflutungen bis zur Untergeschossdecke gerechnet wird,

verzichtete man in den entsprechenden Zonen komplett auf

Bekleidungen und Bodenbeläge, um den Beton gegebenenfalls

unkompliziert instandsetzen zu können. Zum alten Gewölbekeller im

Untergeschoss hin wurde eine spezielle Hochwassertür installiert,

die den Neubau vor eindringendem Wasser schützt.

-chi

Bautafel

Architektur: VON M, Stuttgart

Projektbeteiligte: strebewerk. Architekten, Stuttgart (Bauaufnahme, Planung Bestand LP 1 bis 3); Julia Feldtkeller, Tübingen (Kunsthistorikerin/Restauratorin); ingenieurbüro grau, Bietigheim-Bissingen (Tragwerksplanung Bestand); Geiger Ingenieursgesellschaft, Bietigheim-Bissingen (Tragwerksplanung Neubau); ZB Zimmermann und Becker, Heilbronn (HLS-Planung); Kurz + Fischer, Winnenden (Bauphysik); Hannes Hörr Landschaftsarchitektur, Stuttgart (Landschaftsarchitektur); Ralf Kludt Sachverständige & Ingenieure für vorbeugenden Brandschutz, Stuttgart (Brandschutzplanung); August Wolfsholz Ingenieurbau, Leonberg (Spezialtiefbau); Jörg Heizmann Bauunternehmung, Osterburken (Bauunternehmung)

Bauherr/in: Stadt Lauffen am Neckar

Standort: Nordheimer Straße 5, 74348 Lauffen am Neckar

Fertigstellung: 2020

Bildnachweis: VON M / Zooey Braun, Stuttgart

Fachwissen zum Thema

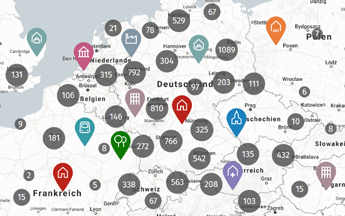

Bauwerke zum Thema

Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das

InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org