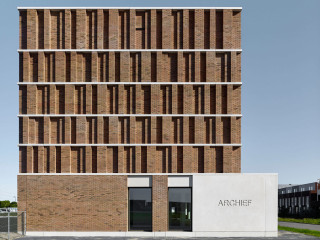

Jüdisches Zentrum München

Mineralwolle hinter Naturstein

Auf dem St.-Jakobs-Platz in direkter Nachbarschaft zum Marienplatz und zum Viktualienmarkt wurde im November 2006 das neue Jüdische Zentrum in München eröffnet. Es umfasst die Hauptsynagoge, das Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und das von der Landeshauptstadt München getragene Jüdische Museum. Der Entwurf ist das Ergebnis eines zweistufigen Wettbewerbs, den in der Realisierungsphase die Architekten Wandel Hoefer Lorch aus Saarbrücken für sich entscheiden konnten.

Gallerie

Die Zusammengehörigkeit der einzelnen Baukörper wird besonders durch die Verwendung des einheitlichen Fassadenmaterials aus unterschiedlich strukturierten Travertin-Platten von der Schwäbischen Alb unterstrichen.

In der neuen Hauptsynagoge Ohel Jakob (Zelt Jakobs) finden 500 bis 600 Gläubige Platz. Wie alle Synagogen ist auch Ohel Jakob in West-Ost-Richtung angelegt. Das Gebäude verarbeitet zwei Grundthemen jüdischer Tradition: Tempel und Zelt. Es thematisiert deshalb den Wechsel zwischen massiven und fragilen Elementen. Der massive acht Meter hohe Sockel nimmt das Tempelmotiv auf und erinnert an die Klagemauer in Jerusalem. Der darüber aufragende mit filigranem Bronzegewebe überzogene Glasbau erinnert als Zeltsymbol an die 40-tägige Wanderung des jüdischen Volkes durch die ägyptische Wüste. Auf der Innenseite des sechs Meter hohen Eingangsportals sind die Zehn Gebote eingelassen.

Ein unterirdischer Gang der Erinnerung führt zum Gemeindehaus. Er dient als Ort der Erinnerung für die Opfer des Holocausts.

Wärmedämmung

Alle drei Gebäude nutzen den Naturstein Travertin als

Fassadenbekleidung. Ihre unterschiedliche Erscheinung resultiert

aus den verschiedenen Oberflächengestaltungen des Materials:

Unbehandelte, archaische Krustenplatten sind dem Synagogensockel

vorbehalten und wirken wie ein plastisches Relief. Geschliffene

Travertinplatten betonen die strenge Form des Museums, gestockte

und gesägte Platten in unterschiedlicher Rauigkeit reflektieren

Licht und Schatten auf den Fassaden rund um Innenhöfe und

Dachgärten des Gemeindehauses.

Hinter den unterschiedlichen Fassaden befindet sich bei allen Gebäuden eine einheitliche Dämmschicht aus nicht brennbarer Steinwolle. Insgesamt wurden rund 1.000 m² mit schwarzem Vlies kaschierte Mineralwolleplatten an den Gebäuden verlegt. Die mechanische Befestigung der 120 mm dicken Platten erfolgte mittels einer punktuellen Verklebung sowie je fünf Kunststoffdübel pro m². In den Eckbereichen erhöhte sich die Dübelanzahl auf sieben. Neben einer optimalen Wärmedämmung leistet die Fassade so auch einen entscheidenden Beitrag für den vorbeugenden Brandschutz aller drei Gebäude.

Im Rahmen der Verleihung des Deutschen Naturstein-Preises 2007 erhielt das Jüdische Zentrum am Jakobsplatz die „Besondere Anerkennung“ der Fachjury.

Bautafel

Architekten: Wandel Hoefer Lorch, Saarbrücken

Projektbeteiligte: I-W-T Luxenburger & Braun, Ensdorf/Saar (Dämmarbeiten, Fassadentechnik); Rockwool, Gladbeck (Dämmstoff und technische Beratung Dämmung); Regina Poly, Berlin (Platzgestaltung)

Bauherr: Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (Synagoge und Gemeindehaus), Landeshauptstadt München (Jüdisches Museum)

Fertigstellung: 2006

Standort: St.-Jakobs-Platz, München

Bildnachweis: Rockwool , Gladbeck (1 + 2); Wandel Hoefer Lorch, Saarbrücken (3)

Fachwissen zum Thema

Surftipps

Deutsche Rockwool | Kontakt 02043 / 408 408 | www.rockwool.de