Kult Westmünsterland in Vreden

Kohlebrandziegel für Ensemble aus Neu- und Altbauten

Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen abseits der Ballungszentren verzeichnet das nordrhein-westfälische Vreden wachsende Einwohnerzahlen. Die Stadt im Westmünsterland liegt dicht an der niederländischen Grenze. Mit der Leitidee, die kulturellen Kostbarkeiten der Stadtgeschichte durch eine „Kulturachse“ zu verbinden, lobte die Stadtverwaltung im Jahr 2013 einen Architektenwettbewerb aus. Am Rande des mittelalterlichen Stadtkerns sollte dafür ein neues kulturhistorisches Zentrum entstehen. Realisiert wurde schließlich ein Entwurf von Pool Leber Architekten, die den zweiten Platz erreicht hatten. Für die Umsetzung des kult Westmünsterland bildeten die Planer aus München eine Arbeitsgemeinschaft mit Bleckmann Krys Architekten aus Vreden, die die Leistungsphasen sechs bis acht verantworteten.

Gallerie

Die Ausgangslage auf dem Grundstück südlich des Kirchplatzes erforderte viel Fingerspitzengefühl, galt es doch, einen heterogenen und kleinteiligen historischen Baubestand schlüssig zu integrieren. Neben dem denkmalgeschützten, gut erhaltenen Armenhaus aus dem 16. Jahrhundert befand sich ein Museum zur Regionalgeschichte, das in zwei Gebäuden aus den 1970er- und 80er-Jahren untergebracht war. Ursprünglich sollten diese erhalten und ergänzt werden. Während der Umsetzungsphase zeigte sich jedoch, dass der Zustand der Originalfassaden zu schlecht war. Aus Kostengründen wurde entschieden, den Bestand ebenso wie die Neubauten mit einer Hülle aus kohlegebrannten Ziegeln zu überziehen. Eine positive Überraschung gab es jedoch auch: Hinter einer Fassade aus den 1950er-Jahren im Südosten des Grundstücks hatte ein Pulverturm aus dem 14. Jahrhundert die Zeit überdauert. Dieser älteste Profanbau der Stadt wurde nun denkmalgerecht wiederhergestellt und saniert.

Als neuer Kopfbau des Ensembles dockt das dreigeschossige Museum nordwestlich an den Altbau aus den 80er-Jahren an (Abb. 21). Entlang der Gasthausstraße erstreckt sich das schmale Armenhaus bis zum Pulverturm. Zwischen den beiden Nachkriegsbauten entstand am südwestlichen Stadtgraben ein Neubau für den museumspädagogischen Bereich. Durch die Fügung von neu und alt werden zwei Höfe gebildet; eine insgesamt einheitliche Wirkung entsteht durch die übergreifenden Klinkerfassaden. Die ursprünglichen Dachformen blieben erhalten, die hinzugefügten Gebäude nehmen darauf mit asymmetrischen Satteldächern Bezug. So erfuhren die teils sehr langen Fassaden eine Gliederung, die dem kleinteiligen Stadtgefüge entspricht.

Das kult beherbergt neben dem 1.400 Quadratmeter großen Westmünsterland Museum auch die Stadt- und Kreisarchive, die Kulturverwaltung, das Stadtmarketing sowie ein wissenschaftliches Institut. Zusätzlich wurden Räume für öffentliche Veranstaltungen geschaffen. Die Haupterschließung erfolgt über zwei Zugänge, vom Kirchplatz und vom Stadtgraben. Sie liegen auf der Kulturachse, sodass diese durch das Foyer des Museums führt. Dieses ist über alle Geschosse offen gestaltet und wird durch ein Oberlicht erhellt. Trotz seiner Höhe und den dominierenden Sichtbetonflächen verfügt es über eine gute Akustik und wird als Veranstaltungsort für Lesungen und Konzerte genutzt. Der Sichtbeton, der eine sägeraue Holzschalung erkennen lässt, findet sich auch im Treppenhaus und zum Teil in den Ausstellungsräumen. Dort wird er um weiß verputzte Wände sowie grauen Estrichboden ergänzt. Durch Treppengeländer und andere Details aus hellem Holz erhält das kühle Interieur eine warme Note. Der Raum für das wertvollste Exponat jedoch – ein über tausend Jahre altes Messegewand – ist komplett in Schwarz gehalten und nur minimal beleuchtet.

Mauerwerk

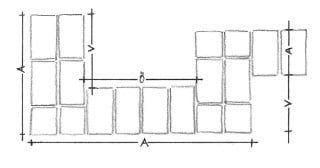

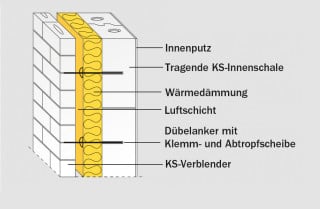

Die massiven Außenwände der Neubauten sind zweischalig mit Luftschicht und Wärmedämmung konzipiert. Der 55,5 cm starke Wandaufbau sieht folgendermaßen aus: 24 cm tragender Stahlbeton, 18 cm dicke Mineralwolleplatten als Wärmedämmung, 2 cm Luftschicht und eine Außenschale aus Verblendmauerwerk.

Verwendet wurde für die Fassaden der neuen Gebäude und des Bestands aus dem 20. Jahrhundert ein kohlegebrannter Wasserstrichziegel. Er wurde in einem lokalen Werk produziert und hat Dünnformat (11,5 x 5,5 x 24 cm). Um eine kleinteilige, abwechslungsreiche Fassade zu erzielen und die Altbauten etwas abzuheben, kamen Ziegel in drei verschiedenen Grau-Brauntönen zum Einsatz, die zusätzlich entweder zementgrau, dunkelgrau oder hellgrau verfugt wurden. Die denkmalgeschützten Ziegelbauten des 14. und 16. Jahrhunderts erhielten nur eine Innendämmung aus Lehmbausteinen. Mit der Mauerwerksfassade schufen die Architekten einen Bezug zum häufig in Westfalen verwendeten Klinker.

Bautafel

Architekten: Pool Leber Architekten, München

Projektbeteiligte: Bleckmann Krys Architekten, Münster (LPH 6-8); Spangemacher Ingenieure, Raesfeld (Tragwerksplanung); RTS Ingenieure, Stadtlohn (Heizungs- und Sanitärplanung); K & L Energie, Hamminkeln (Lüftungsplanung); Kipp & Knuhr Ingenieure, Borken (Elektroplanung); Thöner von Wolffersdorf, Augsburg (Ausstellungsgestaltung); Hansen Ingenieure, Wuppertal (Bauphysik); Kempen Krause Ingenieure, Aachen (Brandschutzplanung); Roxeler Ingenieurgesellschaft, Münster (Bodengutachten); Pesch Partner Architekten und Stadtplaner, Dortmund (Platzgestaltung); agn Niederberghaus und Partner, Ibbenbüren (Projektsteuerung); Heinrich Temmink, Vreden (Rohbau/ Verblender); Schüring Ziegelwerke, Gescher (Vormauerziegel)

Bauherr: Kreis Borken, Stadt Vreden

Fertigstellung: 2017

Standort: Kirchplatz 14, 48691 Vreden

Bildnachweis: Brigida González, Stuttgart; Pool Leber Architekten, München

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

KS-ORIGINAL GmbH

Entenfangweg 15

30419 Hannover

www.ks-original.de