Museum Helga de Alvear in Caceres

Impuls für die Stadt

Die deutsch-spanische Galeristin Helga Alvear – 1936 im rheinland-pfälzischen Kirn geboren, 1958 nach Spanien ausgewandert – setzt sich seit langem für die Kunstszene ein. Nach ihrem Willen sollte zeitgenössische Kunst allen zugänglich sein. In Caceres südwestlich von Madrid eröffnete 2019 der Erweiterungsbau des Museums für zeitgenössische Kunst Helga de Alvear (Museo de Arte contemporaneo Helga de Alvear). Der Eintritt ist frei. Emilio Tuñón von Tuñón y Albornoz Arquitectos hat den Traum Alvears architektonisch wahr werden lassen.

Gallerie

Promenade über das Museum zur Altstadt

Neben der Sanierung und Erweiterung des historischen Hauptgebäudes (Casa Grande) schuf Tuñón einen zeitgemäßen Neubau. Er verfolgte die Strategie, Wiedererkennbares und Neues koexistieren zu lassen. Durch Einbeziehung der historischen Stadtmauer entstand ein durchlässiger Stadtraum, mit einer öffentlichen Promenade durch das gesamte Projekt. Sie verbindet den Haupteingang, das begehbare Dach und den Gartenhof und mündet in der Altstadt von Caceres.

Das Gebäude erstreckt sich auf vier Etagen. Mit akkuraten weißen Stahlbetonstützen in dichter Reihung steht es im gelungenen Kontrast zum historischen Nachbargebäude. Die glatten Sichtbetonoberflächen der Stützen und Wände ließen sich mithilfe eines speziellen Schalungssystems aus Metallpaneelen erzielen. Die Schalung wurde für alle Betonierdurchgänge eingesetzt, wobei sehr sorgfältig gearbeitet wurde.

Eingangsplateau und Wegeführung

Über Treppen und Rampen an der Stadtmauer vollzieht sich der Aufstieg zu einem Plateau, welches durch das historische Haupthaus im Norden und die östlich anschließende Erweiterung gefasst ist. Ein weiterer Treppenaufgang erschließt den Neubau – und zwar dort, wo dieser mit dem Bestand verknüpft ist. Durch eine große Glasschiebetür gelangen die Besucherinnen und Besucher in den ersten Ausstellungssaal, wo sie „Descending Light”, eine beleuchtete Installation des Künstlers Ai Weiwei empfängt. Von der obersten Ebene geht es knapp 24 Meter über vier Etagen hinab bis zum Niveau der Neustadt.

Gallerie

Das Museum umfasst etwa 2.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Materialien – Beton für den Boden, Eichenholz und weiße Wände – sind zurückhaltend, um mit der ausgestellten Kunst nicht in Konkurrenz zu treten. Tageslicht dringt ins Gebäude durch punktuell gesetzte quadratische Fenster und Verglasungen entlang der Treppenläufe im Süden. Die Pfeiler der Fassade rhythmisieren und proportionieren diese, sie erzeugen einen speziellen Licht- und Schatteneffekt. Um die Ausstellungsräume selbst ist der Lichteinfall zum Schutz der Exponate reduziert.

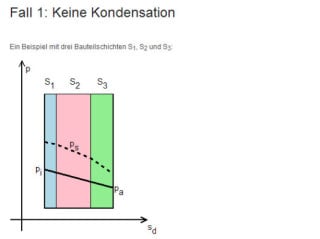

Flachdach: Umkehrdach mit Kiesschüttung

Das Flachdach der Erweiterung ist als Umkehrdach ausgeführt. Der Aufbau ist wie folgt: Die weiße Betonplattendecke in variabler Dicke ist auf der Innenseite sichtbar belassen. Oberhalb der Betondecke bildet eine Polyurethan-Imprägnierung die Abdichtung. Es folgt eine 150 mm dicke Wärmedämmung aus Polystyrol. Polystyrol ist weitgehend verrottungsfest und nimmt nur sehr wenig Wasser auf. Da das Material nicht UV-beständig ist, wird eine schützende Kiesschicht erforderlich. Ein Geotextil trennt die Wärmedämmung von der Kiesschicht mit mindestens 70 mm Schütthöhe. Das Geotextil soll verhindern, dass Teile der Kiesschüttung in die Dämmstoffebene gelangen. Die Kiesschüttung dient zudem als Auflast, um Windlasten entgegenzuwirken.

Umkehrdächer stellen eine Sonderform des Flachdachs dar.

Dampfsperre und Abdichtung werden einlagig

zusammengefasst unterhalb der Wärmedämmung ausgeführt. Die Dämmung

schützt – anders als bei konventionellen Flachdächern – die

Abdichtung vor mechanischen Einflüssen und Witterungseinflüssen wie

UV-Strahlung und Temperaturschwankungen. Entwickelt wurde diese

spezielle Form des Flachdachs in den 1950er-Jahren in Kanada. Die

Dachentwässerung erfordert besondere Sorgfalt, um zu gewährleisten,

dass die Wärmedämmung nicht permanenter Staunässe ausgesetzt ist.

Die Unterkonstruktion sollte ein Flächengewicht von ≥

250 kg/m² oder einen Wärmedurchlasswiderstand von ≥ 0,15 m²•K/W

aufweisen; dies garantiert, dass die Decke als thermischer Puffer

funktioniert und Tauwasserbildung an der Decke im Innenbereich

unterbunden wird.

Bautafel

Architektur: Tuñón y Albornoz Arquitectos, Emilio Tuñón, Madrid

Projektbeteiligte: Alfonso Gomez Gaite / Gogaite (Tragwerksplanung); Urculo Ingenieros, Madrid (Technische Gebäudeausrüstung); VIAS, Madrid (Bauunternehmen)

Bauherr/in: Gobierno de Extremadura y Fundacion Helga de Alvear

Fertigstellung: 2019

Standort: C. Pizarro, 8 y 10, 10003 Cáceres, Spanien

Bildnachweis: Luis Asin

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Paul Bauder GmbH & Co. KG | Korntaler Landstraße 63 | 70499 Stuttgart | www.bauder.de