Therapiezentrum in Lingenau

Dicke Mauern hinterm Schindelkleid

Unter Architekturinteressierten des deutschsprachigen Raums hat es das Bürogebäude 2226 2013 in Lustenau von Baumschlager Eberle Architekten zu großer Bekanntheit gebracht, denn es kommt dank dicker Außenwände aus Mauerwerk mit einem Minimum an Gebäudetechnik aus (siehe Objekte zum Thema). Nun kommt ein Therapiezentrum in dörflichem Kontext hinzu: 2226 Lingenau nutzt dasselbe nachhaltige Energiekonzept ohne Heizung und Klimaanlage, erhielt aber entgegen seiner älteren Geschwister traditionell und ortstypisch eine zusätzliche Hülle aus Holzschindeln.

Gallerie

Schindelkleid mit kunstvollen Details

Neben dem Therapiezentrum, welches das Erd- und die zwei Obergeschosse belegt, befinden sich vier Wohnungen im Dachgeschoss. Am Hang stehend vergräbt sich das hintere Ende des Baus in die Erde, während sich der Eingang zu einem kleinen Parkplatz mit Baumbestand und zur Straße hin öffnen. Die Fenster lassen sich mit den farblich passenden Holzschiebeläden schließen. Die Fassadenverkleidung orientiert sich an den Bregenzerwälder-Häusern, von denen sich zahlreiche im Ortskern befinden. Das quaderförmige Volumen mit metallischem Walmdach verkleidete das Planungsteam mit Fichten-Schindeln und ließ auch den ortstypischen sogenannten Wurf nicht aus: Das ist ein schützendes Gesims über den Fensterläden, dass um einige Zentimeter ausschwingt. Als formal passendes Gegenstück geht die Schindelfassade in einer Hohlkehle in die Traufe des Daches über.

Organische Formen im Innenraum

Hält das äußere Erscheinungsbild trotz moderner Architektursprache noch viele Anleihen an die lokalen Bautraditionen bereit, so erwartet die Besucher im Inneren ein anderes Bild: Ein sich organisch fortsetzender Flur durchbricht die orthogonale Struktur. Er weitet sich hin zu den Fenstern und bietet damit Aufenthaltsqualität für die wartenden Patienten. Baumschlager Eberle ermöglichen es den Besuchern, den Gegensatz zwischen organischer Ausstattung und orthogonalem Tragwerk zu lesen: Die tragenden Mauern haben sie weiß verputzt, während die gekurvten Wände mit eng stehenden Holzleisten verkleidet sind.

Nachhaltig Bauen: Wie funktioniert das Prinzip 2226?

Die Zahl 2226 im Projekttitel steht für Temperaturen zwischen 22 und 26 Grad Celsius, welche das Haus über das Jahr hinweg halten können soll. Dabei dienen die Menschen selbst und ihre Geräte sowie die Beleuchtung als Wärmequellen. Für Temperaturstabilität sorgt die thermische Masse mit massiven Außenwänden. Diese bestehen im Falle von 2226 Lingenau aus 50 Zentimeter dickem isoliertem Einsteinmauerwerk. In jedem Raum messen Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt und melden die Übersteigung von Grenzwerten an den Hauscomputer.

Dieser öffnet als Gegenmaßnahme die in den Fensterlaibungen integrierten Lüftungsklappen, welche sich aber auch manuell bedienen lassen. Bei sommerlicher Hitze öffnen sich die Flügel über Nacht, um das Haus mit natürlicher Zugluft zu kühlen. Für winterliche Tage, an welchen die Abwärme von Mensch und Technik nicht ausreicht, integrieren Baumschlager Eberle günstaige Infrarotstrahler in den Spiegeln oder als weiße, quadratische Platten im Wohnzimmer. Sie werden nur wenige Tage im Jahr benutzt und die Architekten versichern, dass der Stromverbrauch gering ist. Für das Wohlbefinden sorgt die Verwendung von offenporigen Materialien für den Ausbau. So wird eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 Prozent aufrecht erhalten.

Architektur statt Haustechnik

Das Modell von Baumschlager Eberle zeichnet sich nicht nur durch

die moderne Sensorsteuerung aus, sondern ebenfalls durch die viel

weiter reichenden Überlegungen von Ästhetik und Lebensdauer.

Proportionen, Raumqualität und Authentizität der Materialien sollen

dazu führen, dass sich die Benutzer wohlfühlen und das Gebäude

wertschätzen. Was den Leuten gefällt, das möchten sie auch länger

erhalten. Deshalb versuchen die Architekturschaffenden, die

Haustechnik, welche schon nach 20 Jahren ausgedient hat,

größtenteils auszuklammern und die thermische Masse der gebauten

Substanz zu nutzen. So geben die sie als wesentliche Vorteile des

Prinzips 2226 an: „Der Planungsaufwand und die Baukosten sind

geringer als bei konventionellen Bauten. Der Energieaufwand sinkt

deutlich, während die Lebenserwartung der qualitätsvollen Gebäude

steigt und die Betriebskosten bleiben langfristig niedrig.“

–sh

Bautafel

Architektur: Baumschlager Eberle Architekten, Lustenau

Projektbeteiligte: Mader & Flatz, Bregenz (Tragwerk); Oberhauser Schedler, Andelsbuch (Baumeister); T.A.U., Lustenau (Bauphysik); Baumschlager Eberle, Lustenau (Landschaftsarchitektur, Innenarchitektur, Lichtplanung, Bauleitung, Sanitärplanung)

Bauherrschaft: aks gesundheit, Bregenz

Fertigstellung: 2019

Standort: Hof 481, 6951 Lingenau, Österreich

Bildnachweis: Eduard Hueber, Kingston NY

Baunetz Architekt*innen

Fachwissen zum Thema

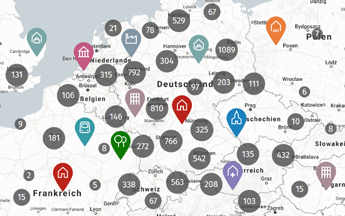

Bauwerke zum Thema

Wienerberger | Kontakt 0511 / 610 70-0 | www.wienerberger.de