Nach der Kernkraft

Konversionen des Atomzeitalters

Jovis 2022

224 Seiten, 150 S/W-Abbildungen

gebunden, 14 x 21 cm

Preis: 32 EUR

ISBN 978-3-86859-755-4

Der europäische Wohlstand basiert auf der kontinuierlichen Versorgung mit elektrischem Strom – eine problematische Abhängigkeit, wie bereits in den 1950er-Jahren festgestellt wurde. Rund siebzig Jahre später sollen die letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden, allen Ängsten um Versorgungssicherheit zum Trotz. Geplant ist der vollständige Rückbau, obwohl nur knapp drei Prozent der rund 150.000 Tonnen Beton eines Kraftwerks radioaktiv sein sollen. Gäbe es also Alternativen zum vollständigen Abriss? Dieser Frage sind eine Gruppe von Forscher*innen und Studierenden der Universität Kassel nachgegangen. Ihre Gedanken und Ideen zu Stilllegung, Rückbau und Nachnutzung haben sie im Buch Nach der Kernkraft – Konversionen des Atomzeitalters zusammengetragen.

Schwarz, weiß und gelb – das sind die Farben des Warnzeichens für Radioaktivität und auch die dominierenden Farben auf den über 200 Seiten. Der Klappentext verspricht einen sachlichen Zugang zur Geschichte der Atomkraft in Deutschland: Kann es den überhaupt geben?

Eigentlich ist die Gemengelage komplex, wie an einigen Stellen im Buch angedeutet wird: Einerseits profitieren Gemeinden von den enormen Steuereinnahmen, die die Kraftwerke einbringen. Hätten sie also nicht ein Interesse an Weiterbetrieb oder Nachnutzung? Andererseits bedeuten die Kraftwerke Arbeit für zahlreiche Menschen, die sich zugleich mit der ständigen Gefahr arrangieren. Dazu gehören zum Beispiel Trupps von Monteur*innen, die saisonal anrücken, um die Gebäude instand zu halten und bestimmt viel zu berichten wüssten. Ob sie gefragt wurden, ist nicht klar.

Dokumentiert ist aber die Perspektive von Kommunalpolitik, Denkmalpflege und Kraftwerksbetreibern: Im vorderen Teil des Buches kann ein Gespräch nachgelesen werden vom Herausgeber Stefan Rettich mit Michael Bastgen von der Gesellschaft für Bautechnikgeschichte, mit Tim Edler von realities:united, mit der Brockdorfer Bürgermeisterin Elke Göttsche, mit Wolfram König, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung ist, und mit Karsten Wulff, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei Vattenfall Europe.

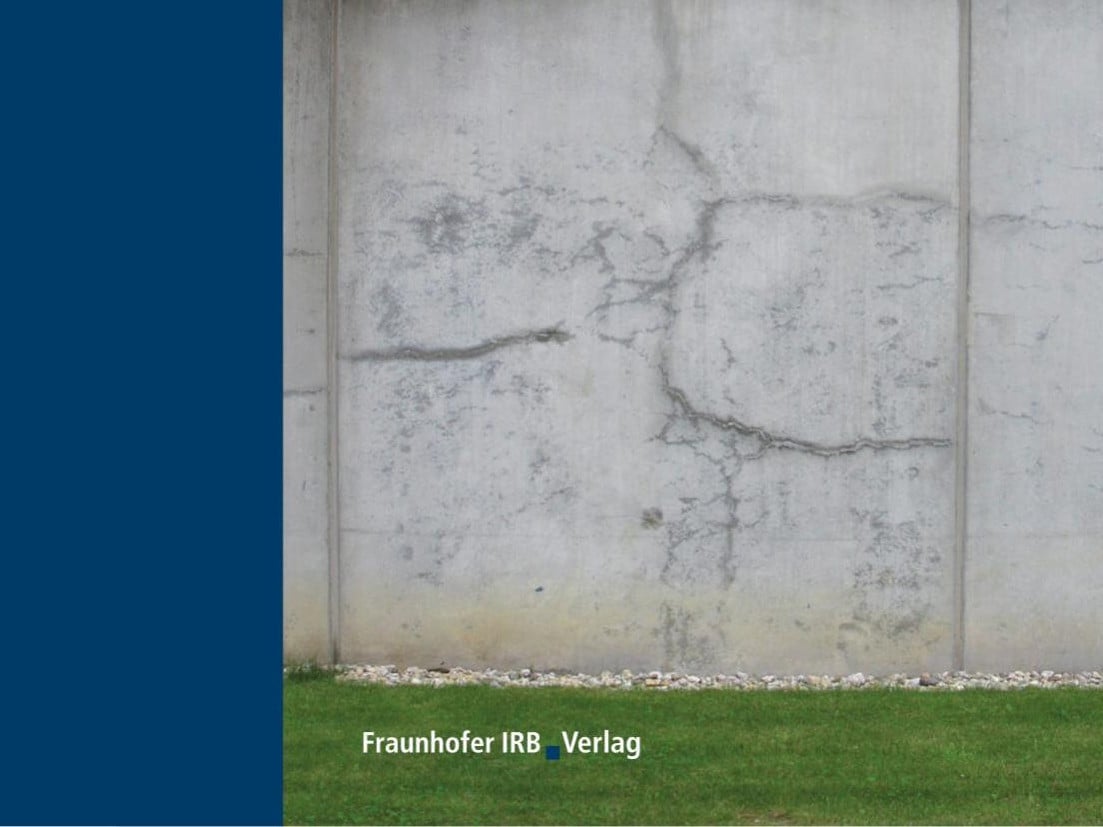

Die Stadtgesellschaften, die von den Konversionen betroffen sein werden, verschwinden inmitten der technischen Fragen, die Texte und Grafiken behandeln. Und sie verschwinden auch durch die Vogelperspektive und die abstrakten Linien, mit denen die Studierenden Standortbetrachtungen und Masterpläne zeichneten. Inmitten des Buches fallen zwei Foto-Essays auf, die Günter Zint und Nils Stoya beigesteuert haben. Zint wirft einen Blick auf die Proteste, die sich gegen die gewaltsame Niederlassung der Kraftwerke in den Flusslandschaften formierten. Stoya zeigt die Kraftwerke eingerahmt von menschenleeren Auen sowie umgeben von Tennisplätzen und Schafweiden.

Für die Fallstudien im hinteren Teil des Buches griffen die Studierenden auf die spärlichen Informationen zurück, die sie von Kommunalverwaltungen und Betreibern erhielten. Für die Standorte Brunsbüttel, Brokdorf, Krümmel, Biblis und Grundremmingen fassen kurze Steckbriefe die Technologie und Lage der Kraftwerke zusammen. Ebenso tauchen die Auswirkungen des Kraftwerkbetriebs auf die wirtschaftlichen Entwicklungen und politische Entscheidungen vor Ort auf. In den Konversionsprojekten der Studierenden werden aus den Kraftwerken Kulturbetriebe, Freizeitparks, Stromspeicher und Anbauflächen für Gemüse. Interessant wäre gewesen zu erfahren, wie die Studierenden gearbeitet und sich diesen Ideen angenähert haben. Statt der wenig nachvollziehbaren Ergebnisse hätte es um Prozesse gehen können. Denn sowohl die Konversion von Industriearealen als auch ihr Rückbau dauert – wie die Erfahrungen in Ruhrgebiet und Ostdeutschland zeigen – viele Jahrzehnte, in denen sich nicht nur Orte, sondern auch Gesellschaften verändern.

Fachwissen zum Thema

Surftipps

Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das

InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org