Technikum der TU Dresden

Hochtechnologielabore mit flächendeckender, automatischer Brandmeldeanlage

Mit seinen modernen Hochtechnologielaboren und Werkstätten soll das neue Technikum dazu beitragen, den Forschungsbetrieb der Technischen Universität Dresden auf einem hohen Niveau halten zu können. Das auch Werner-Hartmann-Bau genannte Gebäude ist ein fächerübergreifendes Lehr- und Forschungszentrum der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik und ergänzt eine Reihe von Institutsgebäuden an der Nöthnitzer Straße. Sein kompakter Baukörper nimmt die vorhandenen Fluchten auf; geplant hat ihn eine Arbeitsgemeinschaft von AWB Architekten und der Scholze Ingenieurgesellschaft.

Gallerie

Das kompakte Gebäude mit drei oberirdischen Vollgeschossen und annähernd quadratischer Grundfläche orientiert sich zur nördlich gelegenen Straße mit einem öffentlichen Teil, indem das Foyer, die Haupterschließung sowie Besprechungs- und Nebenräume untergebracht sind. An seiner West- und Ostseite sind die Labortrakte angeordnet, in deren Mitte ein schmaler tiefer Innenhof. Er versorgt die Labore mit Tageslicht und nimmt eine offene Fluchttreppe auf. Nach Süden hin sind die beiden Labortrakte mit Fluren verbunden, die als zweiter baulicher Rettungsweg fungieren. Bis auf den östlichen Laborteil mit besonders sensiblen Messräumen (die beispielsweise mit Raster-Elektronen-Mikroskop und Computer-Tomografen ausgestattet sind) ist das Haus unterkellert.

Die im Erdgeschoss zurückversetzte Glasfassade weist auf den Haupteingang und das anschließende kleine Foyer. Von dort eröffnet sich ein direkter Durchblick zum Innenhof. Ein Aufzug und eine einläufige Treppe erschließen die oberen Laborgeschosse mit den vorgeschalteten Umkleiden. Das ganze Gebäude ist in Weiß-, Grau- und Schwarzbereiche zoniert, d. h. innere und äußere Absperrungen sowie Übergangszonen zur Dekontamination. Seine Struktur ist so angelegt, dass die hochinstallierten Laborflächen (mit Parametern wie von Reinräumen) gut zu erreichen und versorgen sind. Die Labore sind Rücken an Rücken angeordnet und erhalten über umlaufende Flure ausreichend Tageslicht; die Flurwände sind mit Ganzglaselementen gefüllt. Alle Labore haben durchweg revisionierbare Unterdecken und Doppelböden. Der Zugang zu ihnen erfolgt über Schleusen, alle Personen gelangen über einen Überstieg (Sitoverbank) von den Umkleiden in die angrenzenden Grauflure. Dort entsprechen die Parameter bereits denen der Reinsträume; am Zugang zu höher eingestuften Laborbereichen befinden sich den Laborfluren vorgelagerte Luftduschen.

Die Anlieferung von Großgeräten und Material erfolgt über vorgehaltene Öffnungen mit Drehflügeln in allen Geschossen der Außen- und Hoffassade bzw. einen separaten Wirtschaftseingang an der Westseite. Über einen Lastenaufzug wird das Material auf den verschiedenen Ebenen verteilt. Die interne und schleusenfreie Bewegung der Mitarbeiter zwischen den Etagen ist über ein vom Foyer abgetrenntes Treppenhaus möglich. Ein Gang verbindet das Technikum im ersten Obergeschoss mit dem benachbarten westlichen Forschungsgebäude.

Die tragende Gebäudestruktur besteht aus Stahlbeton und Mauerwerk. Um bei der Raumaufteilung und -nutzung innerhalb der Labortrakte maximale Flexibilität zu ermöglichen, sind tragende Stützen in der Fassadenebene und der Mittellängswand (die auch technische Installationen enthält) angeordnet; aussteifende Wandscheiben außerhalb der Laborflächen. Die großen Spannweiten in Gebäudequerrichtung werden mit Flachdecken überspannt, in denen Kunststoffhohlkörper den Materialaufwand von Beton mindern. Weil für einen sicheren Forschungsbetrieb eine besonders schwingungsarme Konstruktion gefordert war, ist die Flachgründung unterhalb der Laborflügel auf zwei Meter dicken Bodenplatten ausgeführt.

Umhüllt wird der Institutsbau von einer vorgehängten Fassade aus schimmernden Metallpaneelen. Dort, wo sie Verglasungen und Fensteröffnungen bedecken, sind die Paneele mit einem Leiterplatten-Motiv perforiert. Im Erdgeschoss bleibt die Glasfassade frei, damit der Eingang klar ablesbar ist. Oberhalb des Eingangs sind Gitterroste zwischen Metallpaneele und Glasfassade gespannt, die eine leichte Reinigung ermöglichen. Die Verglasungen und Fensterbänder sind Pfosten-Riegel-Konstruktionen, die zum Innenhof entlang der Laborflure besonders dicht ausgeführt wurden.

Brandschutz

Das Gebäude ist nach § 2 Abs. 3 SächsBO

aufgrund der Größe und Höhenlage des obersten Geschosses in die

Gebäudeklasse 5 eingestuft. Wegen der besonderen

Art bzw. Nutzung handelt es sich entsprechend § 2 Abs. 4 SächsBO um

einen Sonderbau. Für das Foyer, welches sich über drei Ebenen

erstreckt, musste aufgrund der geplanten Nutzung für gelegentliche

Veranstaltungen mit einer erhöhten Personenanzahl die Sächsische

Versammlungsstättenverordnung berücksichtigt werden.

Im Gebäude selbst ist ein Treppenraum (im Nordosten) als

notwendiger Treppenraum ausgebildet. Dieser erstreckt sich von

Ebene -1 bis in Ebene 2. Auch die offene Treppe im Foyer von Ebene

0 bis Ebene 2 gilt als notwendige Treppe. Die offene Außentreppe im

Innenhof dient nicht als Zugangstreppe, sie wird nur als baulicher

Rettungsweg (notwendige Treppe) von Ebene 1 und Ebene 2

ausgewiesen.

Die tragenden und aussteifenden Wände und Stützen sind feuerbeständig in Stahlbeton und Mauerwerk ausgeführt, die Tragkonstruktion der Eingangshalle feuerhemmend. Die Stahlbetondecken sind raumabschließend feuerbeständig errichtet. Vor den massiven Bauteilen ist die vorgehängte hinterlüftete Außenwandverkleidung aus Metall geschlossen ausgebildet, vor den verglasten Bereichen ist sie gelocht. Die Fassadenbekleidung, deren tragende Teile sowie die Dämmstoffe bestehen aus nicht brennbaren Baustoffen. Aufgrund der Hinterlüftung sind an den Laibungen von Fenstern und Türen Abdeckungen aus Stahlblech (Stärke mind. 1,5 mm) angeordnet. Die tragende Dachschale aus Stahlbeton ist feuerbeständig. Auf ihr ist ein Kiesdach mit einer mindestens 5 cm dicken Schüttung (16/32) aufgebracht, damit ist die Bedachung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig.

An der Westseite verbindet auf Ebene 1 eine Brücke das Technikum mit dem benachbarten Mierdelbau; der lichte Abstand beträgt ca. 12,50 Meter. Die Zugangstüren vom Technikum zur Brücke und von der Brücke zum Mierdelbau sind jeweils rauchdicht ausgeführt; die Brücke selbst ist weitgehend brandlastfrei. Tragende Teile der Brücke sowie ihre „Hülle“ sind aus nicht brennbaren Baustoffen, die Fußbodenkonstruktion ist schwer entflammbar.

Zwei Aufzugsanlagen befinden sich im Gebäude – ein Lastenaufzug mit Personentransport und ein Personenaufzug – die alle Ebenen erschließen. Für den Lastenaufzug war die Ausbildung eines Fahrschachtes erforderlich. Für den Personenaufzug war die Ausbildung eines Fahrschachtes wegen der brandschutztechnischen Abschottung in Ebene -1 und der zulässigen offenen Verbindung der Halle nicht erforderlich. Die brandschutztechnische Abtrennung der Halle im Bereich des Aufzugs in Ebene 0, Ebene 1 und Ebene 2 erfolgt über die feuerbeständigen Wände und die feuerhemmende Festverglasung. Beide Aufzüge haben eine Brandfallsteuerung.

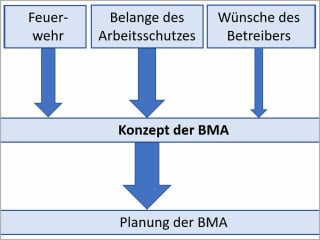

Das Gebäude ist mit einer flächendeckenden automatischen

Brandmeldeanlage (Kategorie 1:

Vollschutz) ausgestattet. Deshalb konnte es als ein Brandabschnitt konzipiert werden. Aufgrund der

Komplexität von brandschutztechnischen Detailfragen wurde über das

Brandschutzkonzept hinaus jeweils separat eine

Brandfallsteuertabelle, eine Handlungsanweisung über die zulässige

Personenanzahl im Gebäude, ein Löschwasser-, Entrauchungs- und

Brandmeldekonzept sowie ein Konzept für die

Sicherheitsstromversorgung und Aufzugssteuerung

ausgearbeitet.

Bautafel

Architekten: ARGE Neubau Technikum AWB Architekten + Scholze Ingenieurgesellschaft, Dresden

Projektbeteiligte: Berkner Jarzombek Partner, Leipzig (Projektmanagement); Krebs und Kiefer, Dresden (Tragwerksplanung); Scholze Ingenieurgesellschaft, Dresden (HLS, Gebäudeautomation, Laborbau); Matic und Müller Ingenieure, Dresden (Elektrotechnik); Statik und Brandschutzbüro Borchert, Dresden (Brandschutz); Ingenieurbüro Bröse + Kluger Partnerschaft, Dresden (Brandschutzprüfung)

Bauherr: Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Dresden

Fertigstellung: 2013

Standort: Nöthnitzer Straße 66, 01069 Dresden

Bildnachweis: www.michaelmoserimages.de

Baunetz Architekt*innen

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Brandschutz sponsored by:

Telenot Electronic GmbH, Aalen

www.telenot.com