Informationszentrum der Cité des Électriciens in Bruay-la-Bussière

Keramikhülle ganz in Rot

Das Stadtwappen von Bruay-la-Bussière zieren Schlägel, Bergeisen und Grubenlampe – war die Geschichte der Stadt doch über 180 Jahre eng verwoben mit der des Steinkohlebergbaus. Doch während in Deutschland die letzte Steinkohlezeche erst kurz vor Weihnachten 2018 den Betrieb einstellte, wurde der Abbau im Kohlebecken des Départments Nord-Pas de Calais an der französischen Grenze zu Belgien bereits in den 1980er-Jahren beendet. Was blieb, war neben Halden, Brachflächen und Schuttbergen das architektonische Erbe: insbesondere die Siedlungen der ehemaligen Kumpel und ihrer Familien. Nicht selten verfielen diese über Jahrzehnte oder wurden gar zerstört.

Gallerie

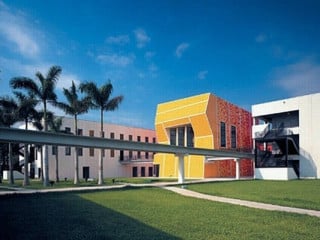

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erkannte der französische Staat die kulturelle Bedeutung der einstigen Bergbaugebiete und stellte sie unter Denkmalschutz. 2012 nahm die UNESCO fünf Zechen im Kohlebecken Nord-Pas de Calais in die Weltkulturerbe-Liste auf, darunter die Cité des Électriciens in Bruay-la-Bussière. Dies war Anstoß für eine umfassende Sanierung und Umnutzung des Areals, in deren Rahmen das Ensemble um ein Informationszentrum nach Plänen von Philippe Prost Architekten ergänzt wurde.

Typische Bergbausiedlung des 19. Jahrhunderts

Die Cité des Électriciens verkörpert das Musterbild einer Bergbausiedlung des 19. Jahrhunderts. Sie wurde von der Bruay-Minengesellschaft zwischen 1856 und 1861 erbaut, um die Bergmänner und ihre Familien unterzubringen. Es sind Reihenhäuser mit Satteldach und unverputzten Backsteinfassaden, die als Gebäuderiegel parallel und orthogonal angeordnet sind. Die Flächen dazwischen erlaubten jeder Familie die Bewirtschaftung eines eigenen Nutzgartens. Ab den 1880er-Jahren entstanden hier kleine Anbauten: die sogenannten Carins.

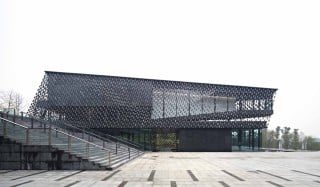

Blickfang Informationszentrum

Südlich angrenzend wurden 1910 Baracken für Flüchtlinge errichtet, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder abgerissen wurden. Auf dieser Brachfläche entstand nun das Informationszentrum, das durch seine Gebäudehülle aus glänzend rot glasierten Keramikschindeln als Landmarke fungiert. Die Kubatur ist an den Bestand angelehnt: Der längliche Baukörper schließt mit einem Satteldach ab. Allerdings handelt es sich hier um einen Holzrahmenbau.

Während sich die Längsseiten überwiegend geschlossen zeigen, sind die zurückgesetzten Giebelseiten verglast. So auch der Eingang im Nordosten, zu dem ein geschützter Außenraum unter dem hohen Dach überleitet. Die Ausstellung folgt einem offenen Raumkonzept, nur ein Kern mit Empfang, Shop, Sanitär- und Heizungsräumen ist als Haus im Haus konzipiert. Dieses wird flankiert von den wenigen Fenstern an den Traufseiten des Gebäudes. Dessen Innenwände und die Dachuntersicht sind mit hellen Holzlatten bekleidet. Als Entrée zur denkmalgeschützten Siedlung veranschaulicht das Informationszentrum unter anderem mit Spielen, audiovisuellen Medien und Modellen die Geschichte der Bergarbeiterstadt von der industriellen Revolution bis zur Schließung der letzten Grube.

Sanierung und heutige Nutzung der Siedlung

Bei der Sanierung der Wohngebäude blieben historische Elemente wie Tapeten, Treppen und Schornsteine nach Möglichkeit erhalten. Um den Energiebedarf zu senken und den Wohnkomfort zu steigern, erhielten die Häuser eine Innendämmung aus recycelter Baumwolle. Die Gestaltung der öffentlich zugänglichen Außenbereiche ist an den einstigen Gemüsegärten ausgerichtet. Die Carins dienen heute als Shop, Sauna oder Gästewohnung. Insgesamt fünf Gästewohnungen stehen Kunstschaffenden und Wissenschaftlern zur Verfügung, um Projekte im Zusammenhang mit dem bergbaulichen Erbe zu verfolgen. Die ehemaligen Stollen wurden mit 20.000 Kubikmetern Erdreich aufgefüllt.

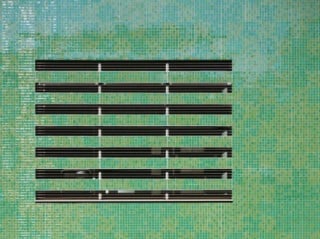

Fliesen: rot glasierte Keramik als Gebäudehülle

An den Längsseiten erscheint das Informationszentrum beinahe monolitisch, da die keramische Bekleidung die Außenwände und Dachflächen bedeckt. Bandartige, verglaste Einschnitte in die Gebäudehülle sorgen für natürliche Belichtung und unterteilen – inspiriert durch die Reihenhäuser – das Volumen in fünf Abschnitte. Der funktionale Gebäudekern greift die Kubatur auf und ist ebenfalls mit roten Keramikplatten bekleidet.

Die stark glänzende, tiefrot changierende Keramik wurde nach

traditioneller Methode von Hand glasiert. Kleine Unregelmäßigkeiten

in der Oberfläche beleben die Gebäudehülle zusätzlich. Die

rechteckigen Platten sind 16 x 27 cm groß und wurden überlappend

wie Holzschindeln verlegt. Farb- und Materialwahl stellen eine

Reminiszenz an die umgebende Backsteinarchitektur dar, sprechen

aber eine eigene, zeitgemäße Sprache, die den Neubau deutlich vom

Bestand abhebt. Die Keramikelemente wurden ausgezeichnet mit dem

französischen Label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

für besonderes handwerkliches Können.

Bautafel

Architekten: AAPP – Atelier d’Architecture Philippe Prost, Paris

Projektbeteiligte: Verdi Ingéniérie, Wasquehal Cedex (Kostenplanung); Agence Forr, Paris (Landschaftsplanung), Wienerberger, Straßburg (Hersteller Fassadenkeramik); Société Carré René (Verlegung Fassadenkeramik)

Bauherrschaft: Gemeindeverband Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay

Fertigstellung: 2019

Standort: Rue Franklin, 62700 Bruay-la-Buissière, Frankreich

Bildnachweis: Antéale Photographe, Halluin; Julian Lanoo, Boeschepe; Jérôme Pouille; Lucas Monsaingeon; Armel Istin; Wienerberger, Straßbourg; AAPP – Atelier d’Architecture Philippe Prost, Paris