Verwaltungsgebäude in Genf

Harmonie und Unterschied in Farbe und Form

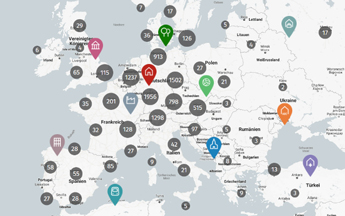

Ein Bau auf drei Säulen – diese Metapher versinnbildlicht nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz die drei Arten der Altersvorsorge: die staatliche Versorgung als erste, die betriebliche als zweite und die private als dritte Säule. Im Unterschied zu Deutschland dürften im Alpenstaat aufgrund der kräftigeren Kapitaldecke weit weniger „Bauten“ auf faktisch nur zwei Säulen in Schieflage geraten. Die erste Säule bildet in der Schweiz die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), die den Existenzbedarf im Alter oder im Todesfall von Angehörigen deckt. Die zentrale Ausgleichsstelle dieser Pflichtversicherung hat ihren Sitz im Bâtiment du Conseiller fédéral Walther Stampfli einem zehngeschossigen Hochhaus in Genf, benannt nach dem Wegbereiter der AHV. Die städtebauliche Setzung der 1970er-Jahre im kleinen „Parc des Franchises“, drei Kilometer nordwestlich des Stadtzentrums, hat eine umfassende Erweiterung erhalten. Realisiert wurde diese von der Züricher Arbeitsgemeinschaft Berrel Berrel Kräutler Architekten und Herzog Architekten nach gemeinsamem Wettbewerbserfolg 2010.

Gallerie

Scheibenhochhaus mit Tetris-Grundriss

Nach Norden versetzt, fügten die Architekten dem Scheibenhochhaus mit Waschbetonfassade, offenem Erdgeschoss und umlaufender Staffel ein zweites, etwas kürzeres, aber gleich hohes Volumen hinzu. Dadurch wurde der Verwaltungsbau zu einem Baukörper, der an einen dreidimensionalen Baustein des populären Computerspiels „Tetris“ erinnert – ein Motiv übrigens, das nur wenige Hundert Meter nördlich bereits am Gebäude einer Sprachschule zu finden ist. Das einst offene Erdgeschoss wurde mit den Fertigbetonelementen des Neubaus geschlossen. Auch der obere Gebäudeabschluss setzt sich vom Neubau als eine Art Kranzgesims über den Bestandsbereich hinweg fort.

Raumlandschaft mit Terrazzo und Eichenholz

Der Verwaltungsbau ist jetzt fast doppelt so groß wie zuvor und kann somit rund 1.000 Arbeitsplätze von bisher drei verteilten Standorten unter seinem Dach vereinen. Im Erdgeschoss – einer offenen Raumlandschaft mit Blick in den Park – befinden sich der Empfangsbereich und ein Restaurant, im ersten Untergeschoss ein über das Erdgeschoss belichteter, großer Schulungsbereich. Die Böden dieser beiden öffentlichen Etagen sind in beigem Terrazzo gehalten, die Wände in dunklem Eichenholz verkleidet. Die darüberliegenden Bürogeschosse sind in hellen, die Erschließungs- Sanitär- und Besprechungsräume in den Kernen dagegen in leuchtend bunten Farben gehalten. Die Arbeitsplätze sind, gruppiert zu Dreier- oder Viererinseln, entlang der Fassade angeordnet.

Fassade: Einheit und Unterschied

Die Fassade der Erweiterung ist aus vorgefertigten Betonelementen zusammengesetzt. Die Architekten haben sie konzipiert als Neuinterpretation der Bestandsfassade aus Waschbeton. Diese fügt sich zusammen aus vorgehängten, flachen Brüstungsfeldern und nach innen schräg abgekanteten Doppellisenen, die im Achsmaß von rund acht Metern davor gehängt sind. Um ein einheitliches Farbbild herzustellen, wurde die Herkunftsregion des Kieszuschlags im Waschbeton ermittelt. Für den Beton der Fassadenerweiterung wurde das gleiche Gestein mit gleicher Färbung in feinerer Körnung verwendet, sodass die hinzugekommenen Elemente lediglich um eine Nuance heller sind.

Dafür wirken sie kräftiger als die schlanken Lisenen aus den 1970er-Jahren. Gefertigt sind sie als kreuzförmige Elemente, die sich im vorhandenen Raster zu einem je über zwei Geschosse laufenden, leicht konischen Kristallgitter addieren. In den dazwischenliegenden Geschossen sind die Brüstungsfelder flach. Sie sind aber nicht wie beim Bestandsbauteil entsprechend der dortigen Fensterteilung elementiert, sondern fugenlos. Die zurückgestaffelten Technikaufbauten auf dem Dach sind mit stehenden, weißen Lochblechlamellen verkleidet.

Die Größe der neuen Fassadenelemente soll den Gebäudekörper

unterstreichen und zugleich auf die Weiträumigkeit der Umgebung mit

der angrenzenden Parkanlage inmitten eines Quartiers im Wandel

reagieren. Da die bestehende Fassade noch in sehr gutem Zustand

war, wurde sie äußerlich lediglich gereinigt. Die innere

Verkleidung musste jedoch aufgrund von Schadstoffbelastung entfernt

und durch neue Dämmung und Gipsverkleidungen ersetzt werden. Die

gestalterische Fassadenlösung verbindet beide Bauteile zu einem

einheitlichen Ganzen, lässt aber zugleich noch die

Unterscheidbarkeit von Bestand und Erweiterung zu.

Bautafel

Architekten: Berrel Berrel Kräutler Architekten, Zürich / Herzog Architekten, Zürich

Projektbeteiligte: Ulaga Partner, Basel / BG Ingénieurs Conseils, Genf (Bauingenieure), Enerconseil, Vevey (Bauphysik), ASP Landschaftsarchitekten, Zürich (Landschaftsarchitektur), BG Ingénieurs Conseils, Genf (Gebäudetechnik), DSSA Ingénieurs Conseils, Plan-les-Ouates (Elektroplanung), Feroplan Engineering, Chur (Fassadenplaner), Holliger Consult, Epsach (Sicherheitsplaner), Mettler+Partner Consulting, Zürich (Lichtplaner), Büro Berrel Gschwind, Basel (Signaletik), Carmen Perrin, Genf (Kunst am Bau); Prelco, Genf (Fassadenelemente)

Bauherr: Compenswiss, Ausgleichsfonds AHV/IV/EO, Genf

Fertigstellung: 2018

Standort: Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Genf, Schweiz

Bildnachweis: Adrien Bakarat, Lausanne / Eik Frenzel, Lausanne / Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne / Berrel Berrel Kräutler Architekten, Zürich / Herzog Architekten, Zürich

Baunetz Architekt*innen

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Fassade sponsored by:

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

Kontakt 0711 / 9751-0 | info@mhz.de