Königliches Schauspielhaus in Kopenhagen

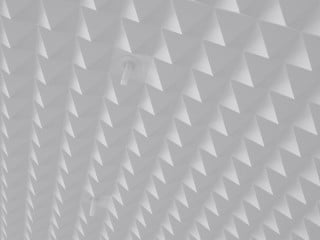

Diffuse Reflexion durch Ziegelwände

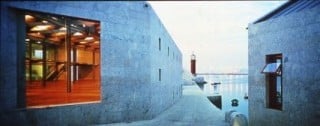

Mit dem Neubau des Königlichen Schauspielhauses von Lundgaard & Tranberg ist der Binnenhafen von Kopenhagen um einen sowohl kulturellen als auch architektonischen Anziehungspunkt reicher geworden. In unmittelbarer Nähe zu dem neuen Theater befinden sich die von Henning Larsens erbaute Oper und die von Schmidt, Hammer & Lassen erweiterte Königliche Bibliothek, die auch unter dem Namen "Schwarzer Diamant" bekannt ist. Neben den Kulturinstitutionen sind im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Bürohäuser und Hotels im ehemaligen Handelshafen entstanden, die mitunter als typische Beispiele für zeitgenössische dänische Architektur beschrieben werden. Die durch die Neubauten hervorgerufene städtebauliche Umstrukturierung des Hafenareals ist im Kontrast von neuen und bestehenden historischen Gebäuden deutlich ablesbar. Mit dieser vorgefunden Bebauungsstruktur tritt das neue "Kongelige Teater" in einen Dialog.

Gallerie

Erschlossen wird das Schauspielhaus über eine hölzerne Ankunftspromenade, die von schräg im Wasser stehenden Pfählen gestützt wird und eine optische Verbindung von Hafen und Gebäude herstellt. Hinter dem rauen, unregelmäßigen Ziegelmauerwerk befinden sich ebenerdig mehrere Bühnen und Auditorien. Die nach dänischer Handwerkstradition errichtete Fassade ist den gemauerten Speicherhäusern aus dem 18. Jahrhundert nachempfunden, die hier am Hafen noch zu finden sind. Dagegen wirkt der Eingangsbereich mit Foyer durch seine gläserne Front offen und einladend. In diesem Bereich kragt das obere Geschoss bis über das Wasser aus. Getragen von raumhohen Gitterträgern wird diese Ebene von durchgehenden Fensterfronten dominiert. Mit einem offenen Grundriss ist sie den Mitarbeitern des Theaters vorbehalten. Die Theatertechnik ist in dem kupferverkleideten Kulissenturm untergebracht.

Akustik

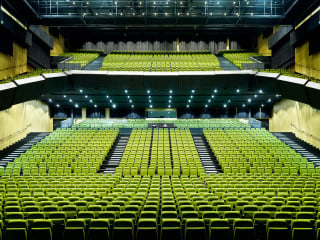

Insgesamt bietet das Schauspielhaus Platz für fast 1.000 Gäste. Die

beiden kleineren Theatersäle fassen 100 bzw. 200 Zuschauer, der

große Saal ist für 650 Besucher ausgelegt. Sein Grundriss ist rund.

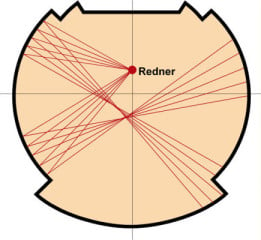

Das stellte die Architekten und Akustikplaner vor eine

Herausforderung, denn runde Saalgrundrisse sind in akustischer

Hinsicht besonders kritisch. Hier führen geometrisch gerichtete

Reflexionen an den Saalbegrenzungen durch Fokussierung zu

Schallkonzentrationen. Das wiederum hat ein unausgeglichenes

Schallfeld zur Folge, der Geräuschpegel wird reduziert und die

Sprachverständlichkeit in großen Bereichen des Auditoriums

gemindert. Gegenmaßnahmen müssen darauf abzielen, die

fokussierenden Reflexionen zu verhindern, z. B. durch Absorption

oder durch diffus reflektierende Strukturen und Oberflächen.

Die Akustikplaner Gade & Mortensen Akustik befürworteten den Entwurf der Architekten, für die Innenwände handgefertigte, unregelmäßige Ziegelsteine zu verwenden. Architektonisch erinnert das Mauerwerk nicht nur an die Außenwände des Baukörpers, mit seinem markanten Wandrelief erzeugt es auch die gewünschte Höhlenatmosphäre. Aus akustischer Sicht dient es dazu eine diffusere Reflexion innerhalb eines großen Frequenzbereiches zu schaffen. Ohne eine zusätzliche Oberflächenbehandlung konnte der Ziegelstein in Verbindung mit einem sehr dichten Mörtel verwendet werden.

Neben den Wänden erhöhen die 650 mit rotem Velours bezogenen

Sitzplätze den Schallabsorptionsgrad. Die Decke aus

Leichtbau-Gipskartonplatten reflektiert und streut den Schall, sodass

das auf der Bühne gesprochene Wort von jedem Platz aus gut

verständlich ist. Insgesamt beträgt die Nachhallzeit im großen Saal eine Sekunde, ein für

Sprechtheater idealer Wert. -ap

Bautafel

Architekten: Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Kopenhagen

Projektbeteiligte: COWI, Kongens Lyngby (Ingenieure), Gade & Mortensen Akustik A/S, Charlottenlund (Akustik), Jesper Kongshaug, Kopenhagen (Lichtdesign)

Bauherr: Kulturministeriet (Dänisches Kulturministerium)

Fertigstellung: 2008

Standort: Kopenhagen, Dänemark

Bildnachweis: Jens Markus Lindhe, Kopenhagen (1,2,5); Adam Mørk, Kopenhagen (3); Gade & Mortensen Akustik, Charlottenlund (4,6)