Innovations- und Gründerzentrum FounderLAB in Würzburg

Neubau mit Strahlkraft für kreative Köpfe

Auf leicht erhöhtem Platz, eingebettet in eine Parkanlage im Osten von Würzburg lagert ein glänzender Baukörper: das Innovations- und Gründerzentrum FounderLAB. Der Neubau ist Bestandteil eines Stadtentwicklungsprojekts, bei dem ein ehemaliges Kasernengelände inklusive Flugplatz der US-amerikanischen Armee in das öffentliche Quartier „Hubland" umgewandelt wird. Neben Wohnbauten entstehen auf dem 135 Hektar großen Areal der einstigen Leighton Barracks Erweiterungen der nahe gelegenen Universität Würzburg. Die 2018 zur bayerischen Landesgartenschau angelegten Grünanlagen verbleiben.

Gallerie

Erhalten von früher ist auch die vormalige Start- und Landebahn, die das Gelände in Ost-West-Richtung durchschneidet. An dieser liegt zentral das Gründerzentrum. Junge Unternehmen können hier ihre Geschäftsideen weiterentwickeln, konkretisieren und Prototypen umsetzen. Nutzer ist das Zentrum für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken; Konzeption und Entwurf stammen vom Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie, Fachbereich Architektur der TU Darmstadt. Das Gründergebäude in Würzburg basiert auf dem Konzept von „Cubity", das derzeit in Frankfurt am Main als LivingLAB erforscht wird. Das Wohnprojekt wird mit dem FounderLAB für die Nutzung Arbeiten adaptiert. Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung erfolgte durch Henne Schönau Architekten.

Von Glas und Polycarbonat umhüllt

Auf quadratischem Grundriss mit 16 Metern Kantenlänge erhebt sich der 9,50 Meter hohe Bau, der mit einem Flachdach abschließt. Während der untere Teil der Außenhülle aus einer Pfosten-Riegel-Fassade mit Dreifachverglasung besteht, ist das überhohe Obergeschoss von transluzenten Polycarbonat-Mehrstegplatten umschlossen. Sie sind mit einem dunklen Raster bedruckt, von dem sich verschiedene Motive in Weiß absetzen. So ziert ein überdimensionaler Papierflieger die westliche Ansicht. Im Norden und Osten sind Ausschnitte einer Faltanleitung zu sehen, an der Südseite prangen Versalien und geben die Adresse kund.

Hinter der transparenten Fassade ist die Konstruktion sichtbar: Auf einer Stahlbetonbodenplatte steht das Primärtragwerk aus je drei v-förmigen Holzstützen je Seite. Ein Sekundärtragwerk als horizontaler Fassadenriegel dient der Aufnahme der Verglasung und PC-Platten. Das Dachtragwerk ist ein Trägerrost aus Brettschichtholz (BSH).

Raum in Raum Prinzip

Das Gebäude verfügt über vier Zugänge, die unauffällig in die Glasfassade eingebunden sind. Der Haupteingang befindet sich im Süden: Hier leitet eine verglaste Doppelflügeltür durch einen Windfang in das Gebäudeinnere. Es ist als stützenfreier, acht Meter hoher Raum ausgebildet, in den fünf hölzerne Boxen aus hellem Brettsperrholz mit unterschiedlichen Höhen und je zwei Ebenen eingestellt sind. Einbaumöbel aus demselben Material bieten Stauraum und Sitzgelegenheiten. Feste Einbauten für Technik, Sanitärräume und Prototypenwerkstätten gliedern den Grundriss, im Zentrum befindet sich eine offene Coworking-Zone. Entlang der Fassade sind hauptsächlich Gemeinschaftsflächen und Bereiche für temporäre Arbeitsplätze angeordnet, rechts vom Haupteingang befindet sich das offen gestaltete Plenum.

Offene und ruhige Arbeitsbereiche

Die Raumstruktur ist für den Austausch der Gebäudenutzer entwickelt worden, bietet aber auch Rückzugsräume für konzentriertes Arbeiten oder Entspannung. Insgesamt stehen 20 Arbeitsplätze auf einer Nutzfläche von 278,65 Quadratmetern zur Verfügung. Neben den drei Werkstätten Mechanik, Elektronik und Additive gibt es Start-up-Büros, Aufenthalts- und Besprechungsräume sowie eine offene Teeküche an der Süd-Westecke. An diese schließt ein Aufgang in die obere Ebene an. Eine zweite Treppe befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite im Osten. Brücken mit Brüstungen aus weißem Streckmetall verbinden die einzelnen Quader.

Die in Holzständerbauweise errichteten Innenwände sind mit Mineralwolle gedämmt und weisen perforierte Oberflächen auf – beides dient einer Verkürzung der Nachhallzeit und verbessert so die Akustik und Sprachverständlichkeit. Die Decken bestehen aus Brettsperrholz und sind innerhalb der Raummodule zur einfachen TGA-Installationsführung abgehängt. Bewegliche transluzente Plexiglaselemente mit inhärenter Wabenstruktur können in den Arbeitsboxen als akustische Abschirmung vor die Öffnungen geschoben werden und trennen Einzelräume ab.

Elektro: Regenerative Stromversorgung

Für die Energieversorgung ist auf dem Flachdach eine Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 21,6 Kilowatt Peak montiert. Die durch Solarstrahlung erzeugte elektrische Energie dient neben der Versorgung der Kühl- und Heizanlage auch der Deckung des Grundlastbedarfs in der Nacht und am Wochenende. Durchlauferhitzer übernehmen die Warmwasserbereitung. Der Anschluss des FounderLAB an das Netz des städtischen Energieversorgers erfolgt über eine Hausanschlusssäule außerhalb des Gebäudes mittels einer Leerrohrverbindung in den Elektrotechnikraum. Die Stromversorgung innerhalb des Gründerzentrums ist im Erdgeschoss über entsprechende Versorgungstanks in Bodenkanälen, die mit Estrich überdeckt sind, gewährleistet. Im Obergeschoss wird die Elektroversorgung über Einbauten in den Wänden geführt.

Heizen und Kühlen

Die Temperierung erfolgt über eine VRF-Kühlanlage (Variable Refrigerant Flow = variabler Kältemittelmassenstrom) mithilfe von konditionierter Luft. Das System ist als Zweileitersystem verbaut, in dem das Kältemittel sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen verwendet wird. Die Module können ganzjährig je nach Jahreszeit und jeweiliger Anforderung als Kältemaschine oder als Wärmeerzeuger betrieben werden. Die erforderliche Leistung wird durch einen Frequenzumrichter automatisch und stufenlos an den aktuellen Heizwärme- oder Kühllastbedarf angepasst. Überwiegend in den Einzelbüros und Werkstätten installierte Deckengeräte führen die gekühlte oder erwärmte Luft ein. Abgeführt wird sie hauptsächlich über Lüftungsschlitze in den Decken im Bereich der Auskragungen des Obergeschosses wie beispielsweise der Teeküche, dem Plenum und dem nordwestlichen Coworking-Bereich. Für das VRF-System ist im Technikraum ein Bedientableau als zentrale Steuerung angebracht.

Für die Raumlufttechnik (RLT) wird ein Kompaktlüftungsgerät mit

1.750 m³/h und Wärmerückgewinnung eingesetzt. Das Gebäude wird

dabei als ein gesamter Luftverbund behandelt, nur die Werkstätten

und Sanitärbereiche erhalten separat Zu- und Abluft. Die Steuerung

der RLT-Anlage ist über ein Wochenendprogramm voreingestellt, lässt

sich aber auch manuell bedienen, sodass die Lüftung an die

Gebäudenutzung angepasst werden kann.

Steuerung der Lüftungsöffnungen

Zur Nachtauskühlung wird zum einen die Speichermasse der Bodenplatte aus Stahlbeton genutzt. Die Dämmung der Platte ist ausschließlich unterseitig angeordnet; der Bodenaufbau besteht unter anderem aus 80 mm Zementestrich einschließlich Spachtelung. Thermisch günstig positionierte Lüftungsöffnungen auf Geländeniveau in der Pfosten-Riegel-Fassade im Erdgeschoss und in den vier quadratischen Flachdachfenstern unterstützen die passive Auskühlung des Innenraums. Die Lüftungsöffnungen werden je nach Wetterlage über Wind-, Regen- und Temperatursensoren gesteuert und motorisch geöffnet beziehungsweise geschlossen.

Automatisierter Sonnenschutz

Für sommerlichen Wärmeschutz sorgen im Erdgeschoss innen liegende Sonnenschutzrollos sowie motorisch betriebene Außenrollos an den vier Lichtkuppeln. Für die Polycarbonatfassade im Obergeschoss wählten die Planer eine neu entwickelte Lösung: Die Elemente sind mit einer Rastergrafik aus dauerhaften, matt reflektierenden Lacken bedruckt, die den Wärmeeintrag reduzieren. Zusätzlich kommt auf der Innenseite ein Sonnenschutzvorhang zum Einsatz. Auch dieser ist mit einem Motorantrieb ausgestattet. Das Textil in hellblauer Farbe ist rund 5,30 m hoch und deckt im ausgefahrenen Zustand eine Länge von 15,50 m ab. Er läuft in runden Eckschienen über zwei Fassadenseiten und wird automatisiert dem Sonnenstand entsprechend in Position gefahren.

Lichtkonzept mit steuerbaren LED

Durch die transparente und transluzente Hülle erstrahlt das Gebäude bei Dunkelheit hell von innen heraus. Mehrere Lichtstudien zur Nachtwirkung des Neubaus bildeten die Grundlage für die Anordnung eines umlaufenden RGBW-LED-Lichtbandes auf der Fassade. Die steuerbare Beleuchtung wechselt die Farbe, setzt so verschiedene Akzente und erzeugt unterschiedliche Stimmungen im Außen- und Innenraum.

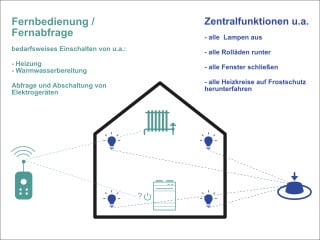

Gebäudeautomation

Als Steuereinheit für die künstliche Beleuchtung, die Verschattungsanlage und die Lüftung wird ein Miniserver eingesetzt. Die Steuerung der verschiedenen Systeme erfolgt über lokale Taster, eine App oder direkt am Computer. Die Nutzer können bei Bedarf neben den Zentralfunktionen auch individuelle Szenarien speichern.

Bautafel

Architekten: TU Darmstadt, Fachbereich Architektur, Fachgebiet Entwerfen und Gebäudetechnologie, Professorin Anett-Maud Joppien (LP 1-4)

Henne Schönau Architekten, Frankfurt am Main (LP 5-9) mit Hofmann Keicher Ring Architekten, Würzburg (ab LP 6)

Bauherr: Stadt Würzburg, Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing

Projektbeteiligte: Hußenöder Ingenieure, Würzburg (Tragwerk); EPG Ingenieurgesellschaft, Gerolzhofen (Elektroplanung); Hei-Sa-Plan Planungsbüro für Gebäudetechnik Estenfeld (HLS-Planung); ZAE Zentrum für Angewandte Energieforschung Bayern, Würzburg (Energetische Beratung); Ingenieurbüro Langner, Eschborn (Nachweis sommerlicher Wärmeschutz und Akustik); Krebs- und Kiefer Ingenieure, Mainz (Nachweis EnEV und bauphysikalische Beratung); Hess Timber, Kleinheubach (Holzbau)

Fertigstellung: 2018

Standort: Hublandplatz 1, 97074 Würzburg

Bildnachweis: Thomas Ott, www.o2t.de sowie TU Darmstadt / Henne Schönau Architekten

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Elektro sponsored by:

Jung | Kontakt 02355 / 806-0 | mail.info@jung.de