Riesen-Thermoskanne mit Fernwirkung

Energie- und Zukunftsspeicher in Heidelberg

Was sind die Wahrzeichen unseres energieintensiven Lebensstils? Und wo befinden sie sich? In einem Heidelberger Gewerbegebiet zum Beispiel. Hier steht seit Kurzem der Energie- und Zukunftsspeicher der örtlichen Stadtwerke. Der zylindrische Betonturm soll nicht nur Fernwärme aufnehmen, sondern auch einen Ausblick bieten über die Stadtlandschaft zwischen Neckar und Rhein.

Gallerie

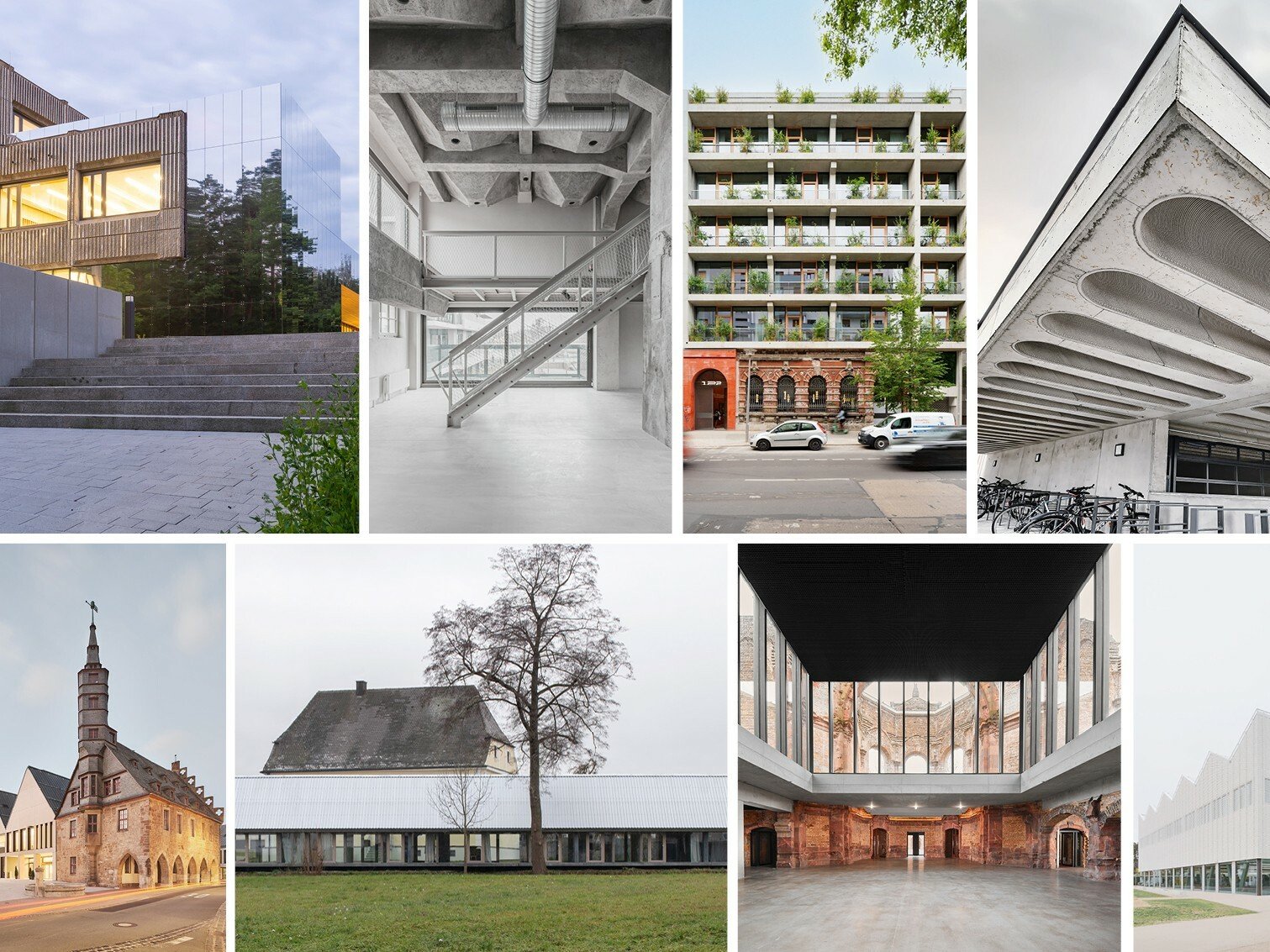

Der Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund ist zweigeteilt: im Süden Zeilen- und Einfamilienhäuser, im Norden ein Gewerbegebiet. Am Eingang zum Viertel, wo Felder, Brachflächen, das Gelände der Stadtwerke und eine Gartenbau-Anstalt aufeinandertreffen, ist in diesem Jahr ein auffallend blauer Turm gewachsen. So exponiert ist das 55 Meter hohe Bauwerk schon von Weitem zu sehen für die, die mit dem Auto oder der Straßenbahn aus der Innenstadt kommen oder mit der S-Bahn auf sie zusteuern – gute Voraussetzungen, damit der Energie- und Zukunftsspeicher zum Wahrzeichen der Heidelberger Zwischenstadt wird.

Wärme auf Vorrat

Das Projekt ist Teil der Energiekonzeption 2030 der örtlichen Stadtwerke. Ihr Ziel: bis 2030 weitgehend grüne, CO2-freie Wärme zu erzeugen. Seit der Heizperiode 2021/2022 hilft der Turm, mit Wind- und Sonnenstrom erwärmtes Wasser aus dem Fernwärmenetz einzulagern und bei Bedarf wieder ins Netz einzuspeisen – ähnlich einer Thermoskanne. Hinter den blauen Wänden verbirgt sich dazu ein atmosphärischer Zweizonenspeicher: In der unteren Zone wird heißes Wasser bis maximal 115°C gespeichert, in der oberen hingegen kälteres. Auf diese Weise entsteht der nötige Druck, damit sich das Heizwasser auch bei über 100°C einlagern lässt – anstelle zu verdampfen.

Gallerie

Krone mit Aussicht

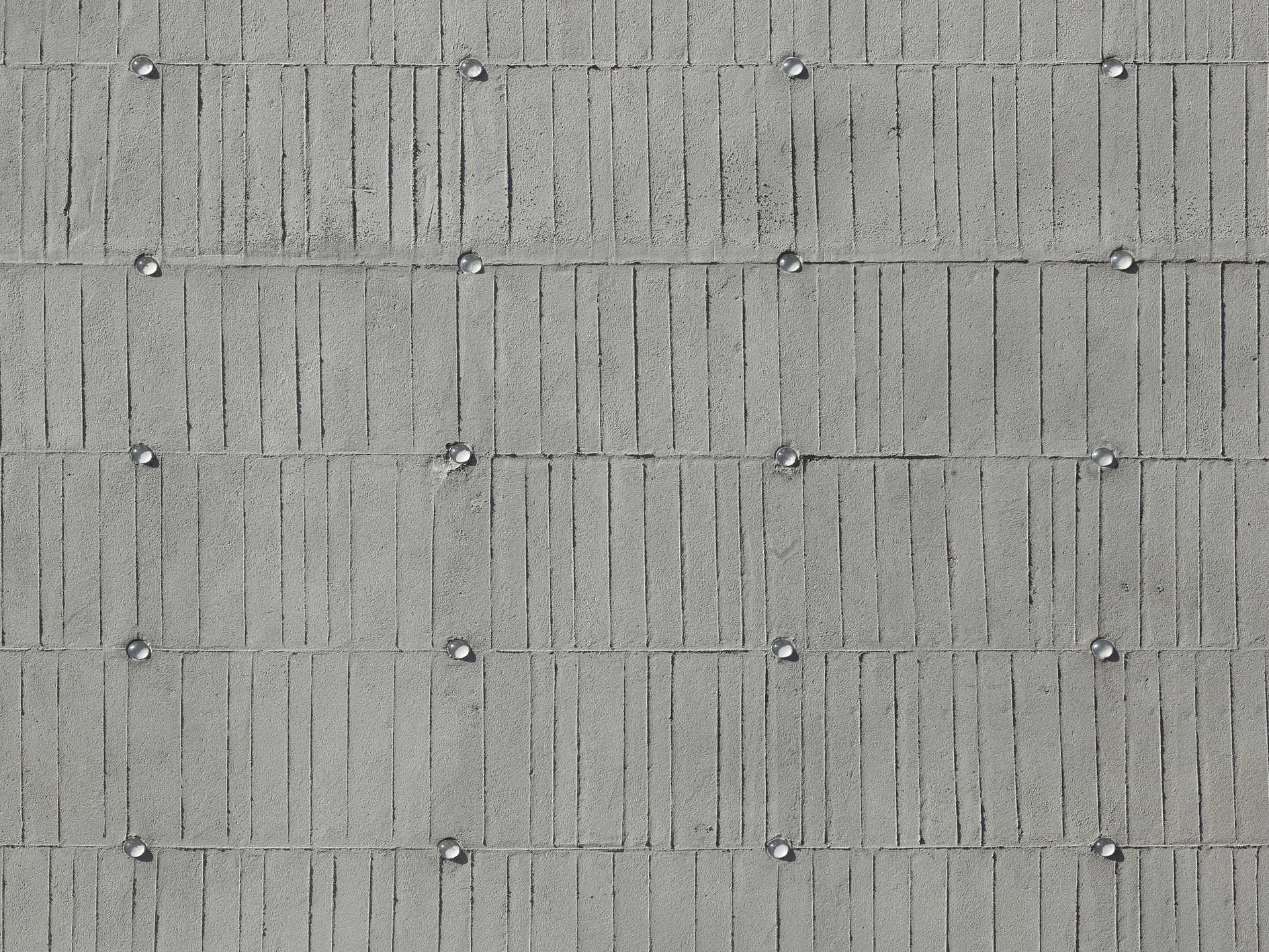

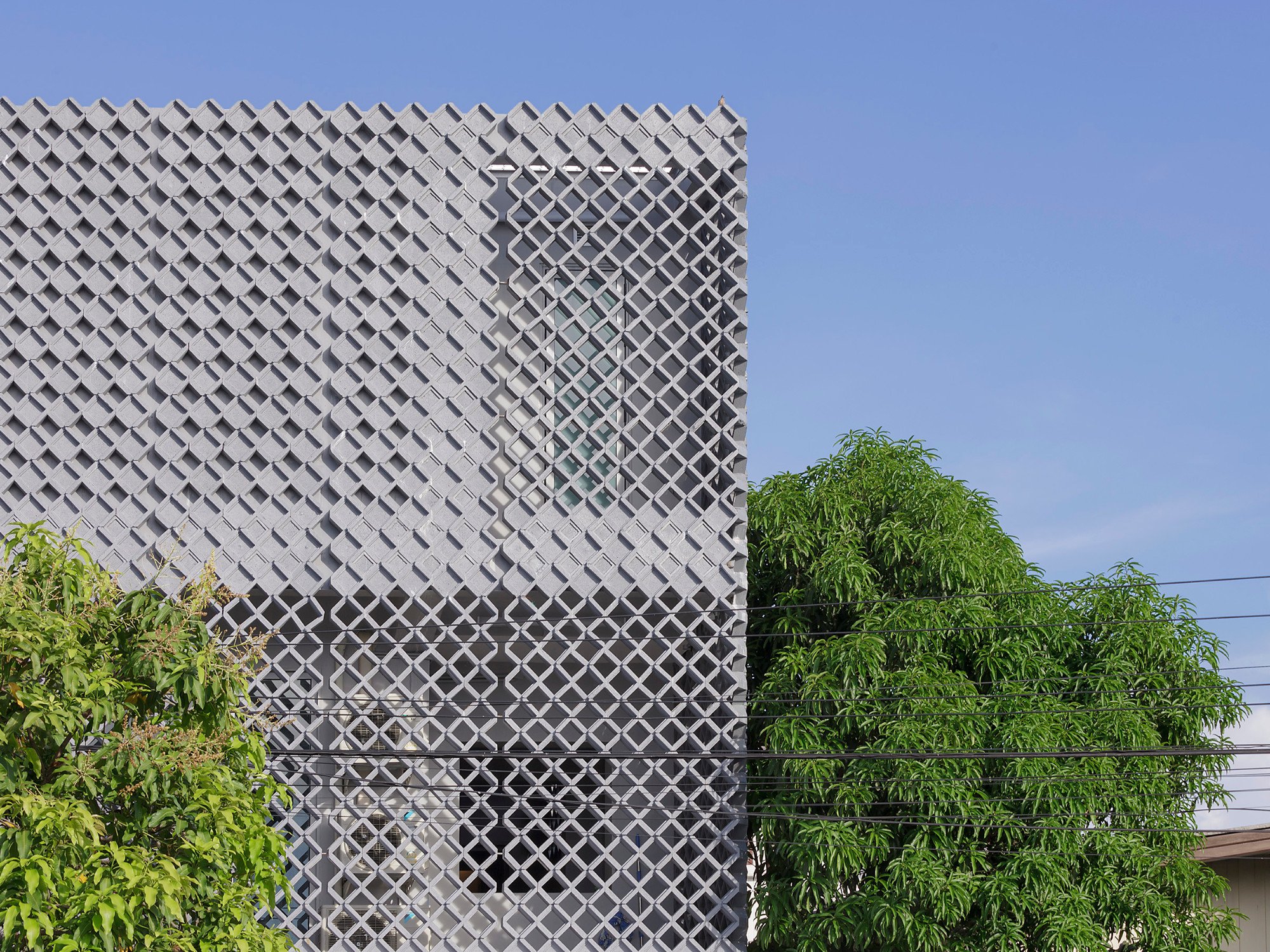

Gänzlich fertiggestellt ist der Turm jedoch noch nicht: Eine filigrane, netzartige Hülle wird noch um ihn gespannt, in der rund 11.000 kleine rautenförmige Plättchen aus dünnem Edelstahl so befestigt sind, dass sie sich im Wind um bis zu 45 Grad drehen können. Mitte 2023 sollen außerdem ein Bistro, ein 200 Personen fassender Veranstaltungsraum und eine Aussichtsterrasse eröffnen. Dazu wird dem massiven Zylinder eine Krone aus Glas und Stahl aufgesetzt. Zwischenebenen in der auskragenden Konstruktion bilden zwei kreisrunde Betondecken mit einem Durchmesser von circa 25 Meter.

Gallerie

Betonage in schwindelerregender Höhe

Die Plattformen wurden mit dem fließfähigen, selbstverdichtenden Easycrete F des Herstellers Heidelberger Beton realisiert. Um das flüssige Material in die schwindelerregende Höhe von 55 Metern zu befördern, kam spezielles Gerät zum Einsatz: das Pumpenfahrzeug M61. Sein grün-grauer Kragarm reichte – nahezu senkrecht aufgerichtet – gerade aus, um die oberste Deckenplatte zu erreichen. Für das Betonieren war zusätzlich ein etwa 20 Meter langer Schlauch notwendig. Damit ergab sich eine Förderlänge von insgesamt rund 75 Metern.

Fachwissen zum Thema

Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das

InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org