Wohnbebauung Schwetzinger Terrassen in Heidelberg

Passivhaus-Siedlung mit Gründächern und Dachterrassen

Nicht weniger als die größte Passivhaussiedlung der Welt soll auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Heidelberg entstehen. Auf einer Fläche von insgesamt 116 Hektar werden im neuen Stadtteil Bahnstadt Heidelberg rund 2.500 Wohneinheiten und 7.000 Arbeitsplätze geschaffen. Träger der Entwicklungsmaßnahme ist die Stadt Heidelberg, das Projekt soll 2022 abgeschlossen sein. Als erstes Quartier wurde die Wohnbebauung Schwetzinger Terrassen fertiggestellt: acht Geschosswohnungsbauten mit 41 Eigentums- und 47 Mietwohnungen sowie acht Stadtvillen, jeweils mit einigen Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss.

Gallerie

Die vier- bis sechsgeschossigen Gebäude gruppieren sich um einen halböffentlichen, begrünten Innenhof, südöstlich schließt eine große Freifläche an – die namensgebende Schwetzinger Terrasse. Errichtet von der Heidelberger Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH), entstand die Wohnanlage nach Plänen vier verschiedener Architekturbüros. Die viergeschossige Bebauung im Südwesten planten Grüttner Architekten aus Soest, nordwestlich schließen Gebäude von Meyer Architekten aus Heidelberg an. An der nördlichen Ecke folgen sechsgeschossige Baukörper von Jöllenbeck & Wolf Architekten aus Walldorf, die vier- bis fünfgeschossige Bebauung der Heidelberger Architekten Hübner + Erhard fasst den Hof im Südosten.

Die Wohnungsgrößen und -grundrisse sind vielfältig, dabei offen und flexibel konzipiert, sodass die Bewohner sie ihren Bedürfnissen anpassen können. Die Bandbreite reicht von 1,5 Zimmer-Wohnungen bis hin zu Penthäusern mit sechs Zimmern, die Wohnflächen umfassen 45 bis 195 Quadratmeter. Ein großer Teil der Wohnungen ist barrierefrei. Die Stadthäuser mit sechs bis acht Zimmern verfügen über 160 bis 195 Quadratmeter Wohnfläche. Fast alle Wohnungen sind zum Innenhof und nach außen gerichtet. Private Gärten und Terrassen im begrünten Hof werden aus den Wohnungen barrierefrei erschlossen und sind seitlich durch Efeuwände gegliedert. Zu den gemeinschaftlich nutzbaren Freiflächen gehören Spielrasen, Landschaftsrasen und Wiese, aber auch 1,80 Meter hohe Wasserwände, ein kleiner Kanal sowie vereinzelt Skulpturen aus behauenen Natursteinblöcken.

Alle Häuser entsprechen dem Passivhaus-Standard, ihre Strom- und Wärmeversorgung erfolgt ausschließlich durch erneuerbare Energien.

Flachdach

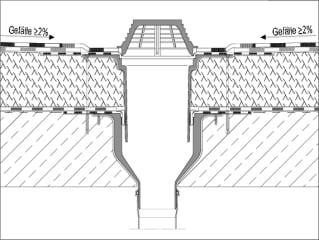

Für die insgesamt 4.000 m² Dachfläche galten unterschiedliche

Anforderungen in Bezug auf Material und Verarbeitung. Die

wärmebrückenfreie Ausführung war aufgrund des Passivhausstandards

besonders wichtig. Oberhalb der tragenden Betonkonstruktion wurden

nach einem Voranstrich Dampfsperren (aus Elastomerbitumen

mit Aluminium-Polyester-Kombifolie und Glasvlies) vollflächig

verschweißt. Darauf folgen die Dämmung und eine zweilagige

Bitumenabdichtung. Der Aufbau der mehrschichtigen extensiven

Dachbegrünung besteht aus Schutzvlies,

Drän-/Speicherelement, Filtervlies und einer Vegetationsschicht

mit Sedumpflanzen. Im aufgehenden Bereich der Attika, einer

Holzkonstruktion, kam eine kaltselbstklebende Dampfsperrbahn zum

Einsatz, die auch in den Ecken für eine sichere Verbindung

sorgt.

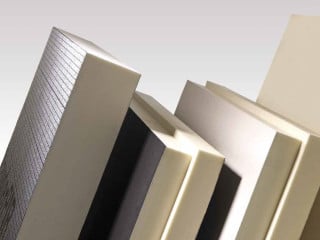

Nicht genutzte Dachflächen sind mit EPS-Platten gedämmt; die im Terrassenbereich begrenzten Anschlusshöhen erforderten jedoch eine Alternative. So wurden dort Platten aus Polyurethan-Hartschaum PUR/PIR der Wärmeleitstufe 023 verbaut, deren Aufbauhöhe bei gleichem Dämmwert deutlich geringer ausfällt. Das notwendige Gefälle wurde mithilfe druck- und trittfester Gefälledämmplatten erstellt, ebenfalls aus PIR-Hartschaum, die mit den übrigen Dämmplatten fest verklebt wurden. Eine erste kaltselbstklebende Abdichtungslage bedeckt die Dämmung. Vollflächig aufgeschweißt wurde dann eine Elastomerbitumenschweißbahn mit integriertem Durchwurzelungsschutz.

Die Gründächer verbessern nicht nur das Kleinklima in der

Bahnstadt Heidelberg, sondern auch den Wärme- und Schallschutz der

Gebäude. Sie schützen vor Überhitzung, binden Feinstaub und dienen

als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Außerdem stellen sie gerade

im städtischen Gebiet wertvolle Wasserspeicher dar, die das

Abwassersystem entlasten. Zugleich schützt die Begrünung

die Abdichtung vor extremen Temperaturen und

UV-Strahlung. Die extensiv begrünten Dächer führen das Wasser

bei Substratsättigung über Fallrohre der begrünten Tiefgaragendecke

(im Innenhof) zu. Eine 80 cm starke Substratschicht leitet den

Wasserüberschuss durch eine Drainage und Lava-Speicherschicht in

eine Öffnung in der Tiefgaragendecke. Ein Rigolen-System fängt das

Wasser auf und leitet es in den kiesigen Untergrund ab.

Bautafel

Architekten: Grüttner Architekten, Soest; Mayer Architekten, Heidelberg; Hübner + Erhard Architekten, Heidelberg; Jöllenbeck & Wolf Architekten, Walldorf

Projektbeteiligte: Wolfgang Roth Landschaftsarchitekten, Heidelberg (Freiraumplanung); Bauder, Stuttgart (Flachdachaufbau); Egon Föhner, Heidelberg (Dachdecker); Gründach Technik, Unterensingen (Dachbegrünung)

Bauherr: GGH Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz Heidelberg

Standort: Montpellierstraße, 69115 Heidelberg

Fertigstellung: 2014

Bildnachweis: Kay Sommer, Steffen Diemer und Christian Buck für die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, Heidelberg

Fachwissen zum Thema

Paul Bauder GmbH & Co. KG | Korntaler Landstraße 63 | 70499 Stuttgart | www.bauder.de