Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude der DGNB

Alternativen zur Bilanzierung nach EnEV und DIN V 18599

Die weitgehende Dekarbonisierung aller Gebäude bis zum Jahr 2050 ist das Ziel der 2015 von rund 200 Staaten geschlossenen Klimaschutzvereinbarung von Paris. Die Nutzung von fossilen Energieträgern wie Erdgas, Erdöl und Kohle zur Wärme- und Stromerzeugung soll eingestellt werden. Mit der Veröffentlichung eines neuen Rahmenwerks für klimaneutrale Gebäude und Standorte will die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) die praktische Umsetzung dieser Ziele unterstützen und beschleunigen. „Mit dem Rahmenwerk wollen wir einen entscheidenden Beitrag leisten, um die globalen Klimaschutzziele für die verschiedensten Entscheidungsträger der Bau-und Immobilienwirtschaft handhabbar zu machen“, sagt Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der DGNB. Angesprochen werden unter anderem Planer und Bauherren, die das Thema Klimaschutz konkret bei ihren eigenen Sanierungs- oder Neubauprojekten umsetzen wollen.

Gallerie

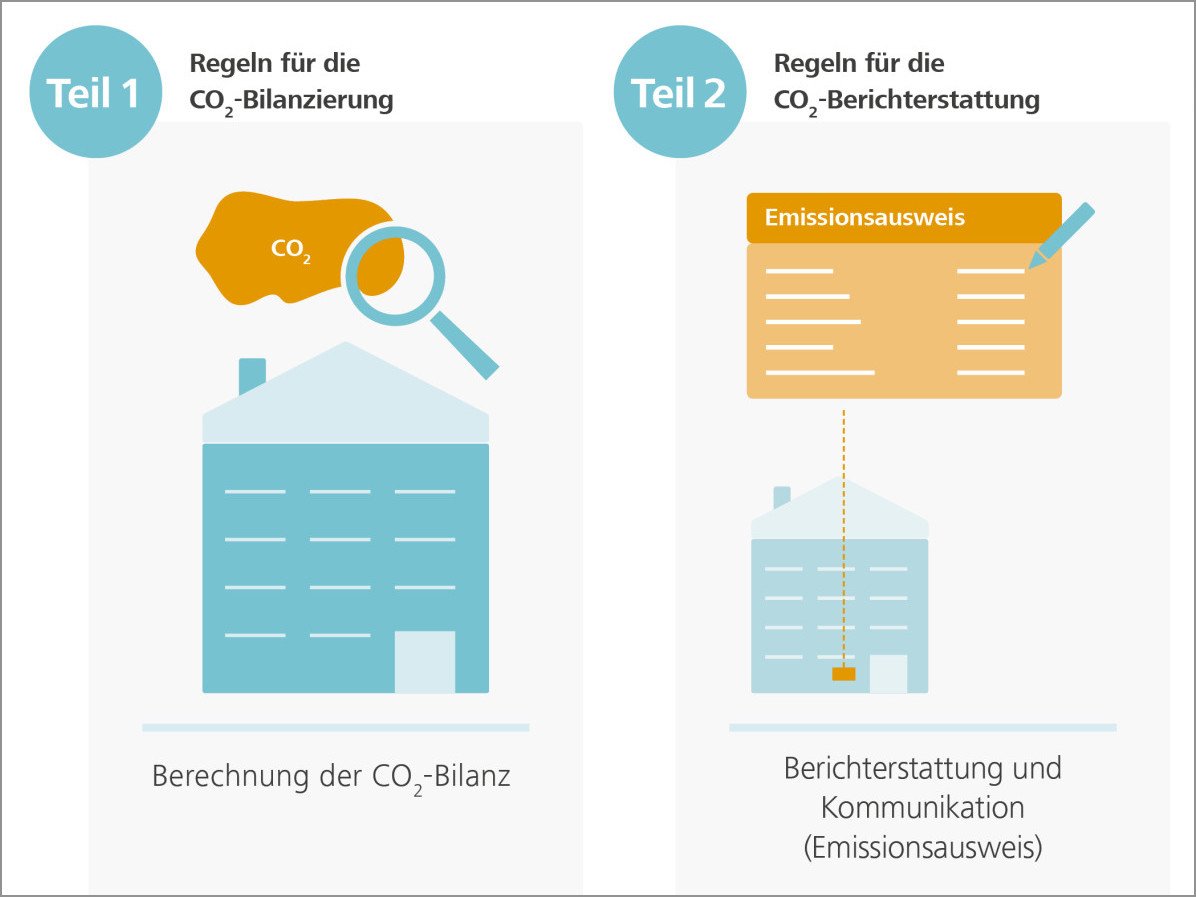

Die Publikation gliedert sich in drei Hauptelemente, die fachlich aufeinander aufbauen. Sie lassen sich je nach Bedarf und Zielsetzung einzeln oder zusammen anwenden. In Teil 1 werden grundlegende Regeln für die CO2-Bilanzierung von Gebäuden beschrieben. Um die klimaschutzrelevanten Informationen eines Gebäudes oder Standorts transparent und vergleichbar kommunizieren zu können, sind in Teil 2 Indikatoren definiert, die sich auf verschiedene Leistungskennzahlen beziehen. Diese sollen gebündelt in Form eines Emissionsausweises bereitgestellt werden. Unterschieden wird dabei, ob die Kennzahlen auf tatsächlich gemessenen Ist-Werten beruhen – wie es bei Gebäuden möglich ist, die mindestens drei Jahre in Betrieb sind – oder ob es sich um Planberechnungen für Neubauten handelt. Je nachdem, welcher Bilanzierungsrahmen gewählt wurde, kann ein Gebäude oder Standort auf Grundlage des Rahmenwerks den Status „klimaneutral im laufenden Betrieb“ oder „klimaneutral über den Lebenszyklus“ erlangen. Teil 3 enthält einen Klimaschutzfahrplan, der projektspezifische Emissionsgrenzwerte auf dem Weg hin zur Klimaneutralität für ein Gebäude oder einen Standort vorgibt.

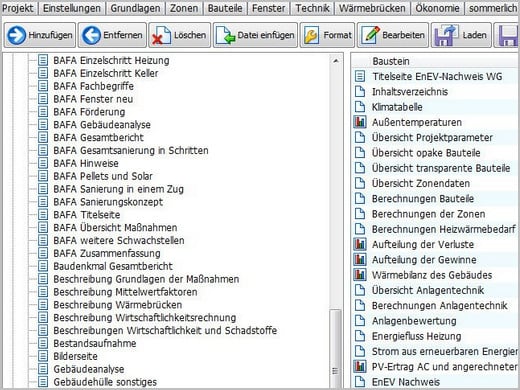

Gegenüber der Methodik zum Nachweis der gesetzlichen Mindestanforderungen mittels Gebäudeenergiebilanz nach der Energieeinsparverordnung (EnEV) beziehungsweise der DIN V 18599 Energetische Bewertung von Gebäuden verfolgt die Veröffentlichung einige grundlegende Änderungen in der Bilanzierungsmethodik:

- Die Zielgröße sind CO2-Emissionen und nicht mehr der Primärenergiebedarf.

- Die Bewertung erfolgt anhand absoluter CO2-Emissionsgrenzwerte statt über die Referenzgebäude-Methode.

- Die Bilanzgrenze wird erweitert: Neben dem Energiebedarf für die Konditionierung des Gebäudes (Gebäudeenergie) wird auch der Nutzerstrom berücksichtigt. Die neue Bilanzgrenze ist das Grundstück (Standort).

Fachwissen zum Thema

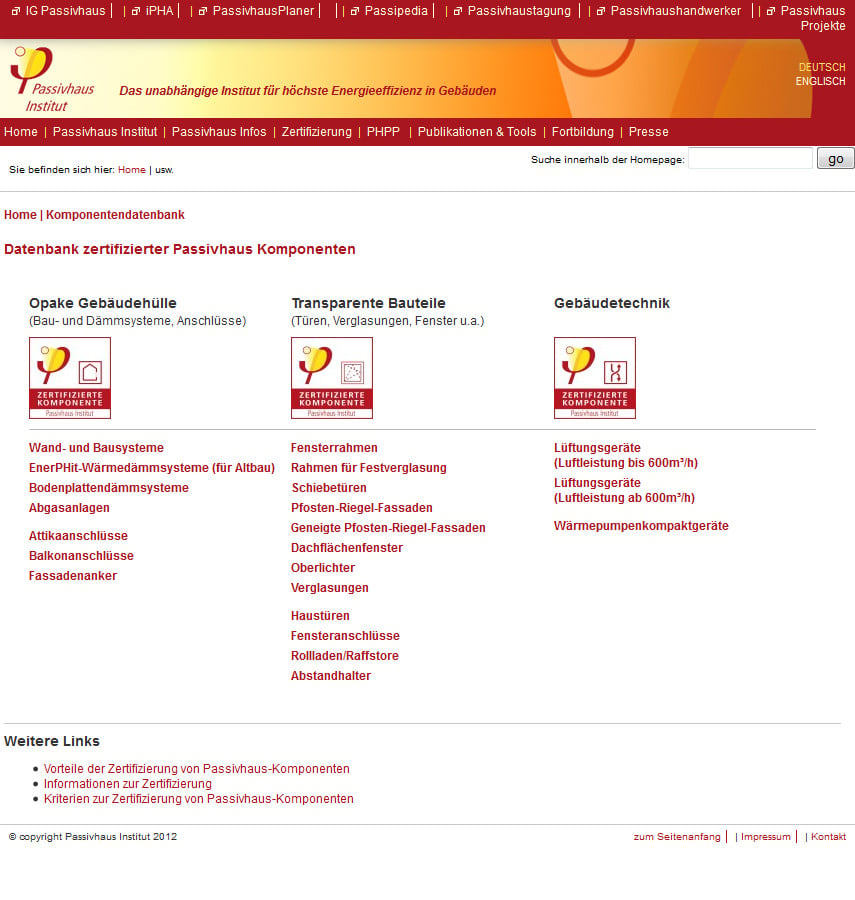

Surftipps

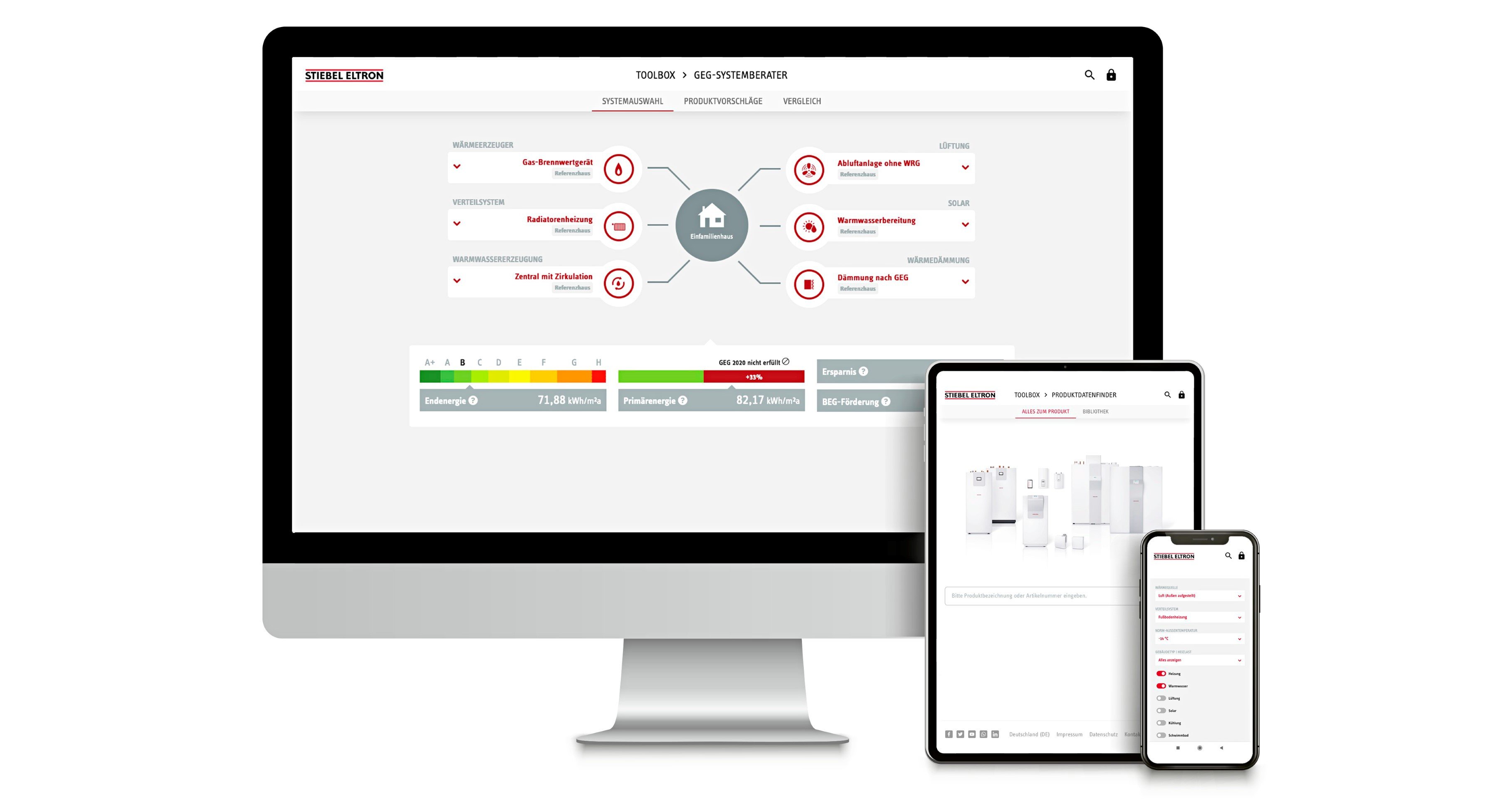

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de