Wärmebrücken und Luftdichtheit

Mögliche Ursachen für Wärmeverluste

Wo unterschiedliche Bauteile und Materialien aufeinandertreffen, können Schwachstellen in der Gebäudehülle entstehen. Die dort auftretenden Wärmeverluste durch Transmission wie bei Wärmebrücken oder Konvektion wie bei unzureichender Luftdichtheit können die Energieeffizienz des betreffenden Gebäudes beeinflussen. Sie müssen daher in der Energiebilanz des Gebäudes berücksichtigt werden.

Gallerie

Wärmebrücken

Wärmebrücken lassen sich als örtlich begrenzte Bereiche von Konstruktionen beschreiben, die im Vergleich zu angrenzen Bauteilen einen erhöhten Wärmestrom aufweisen. Dieser kann durch geometrische oder konstruktive Gegebenheiten ausgelöst werden. Bei geometrischen Wärmebrücken steht der raumseitigen, wärmeaufnehmenden Oberfläche eine größere wärmeabgebende Außenfläche gegenüber. Das ist unter anderem bei Gebäudeaußenkanten oder Wandvorsprüngen der Fall. Bei konstruktiven Wärmebrücken sind zwei oder mehr Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aneinandergefügt, beispielsweise bei Fenster- und Geschossdeckenanschlüssen.

Hinsichtlich ihrer Geometrie und räumlichen Ausdehnung wird

zudem zwischen zweidimensionalen, linienförmigen Wärmebrücken und

dreidimensionalen, punktförmigen Wärmbrücken unterschieden.

Linienförmige Wärmebrücken treten an Kanten zwischen flächigen

Bauteilen auf, punktförmige im Bereich von auskragenden Trägern

oder an Ecken im Schnittpunkt mehrerer linienförmiger Wärmebrücken

(Kanten). Diese Betrachtung ist relevant in der DIN EN ISO 10211:

Wärmebrücken im Hochbau – Wärmeströme und

Oberflächentemperaturen – Detaillierte Berechnungen. Hier

werden Wärmebrücken als Teil der Gebäudehülle bezeichnet, in dem

der ansonsten gleichförmige Wärmedurchlasswiderstand signifikant verändert

wird. Die Norm gibt drei Ursachen für dieses Phänomen an:

- eine vollständige oder teilweise Durchdringung der Gebäudehülle durch Baustoffe mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit

- eine Änderung der Bauteildicke

- eine unterschiedliche Differenz zwischen Innen- und Außenfläche, wie sie bei Wand-, Fußboden- und Deckenanschlüssen auftritt

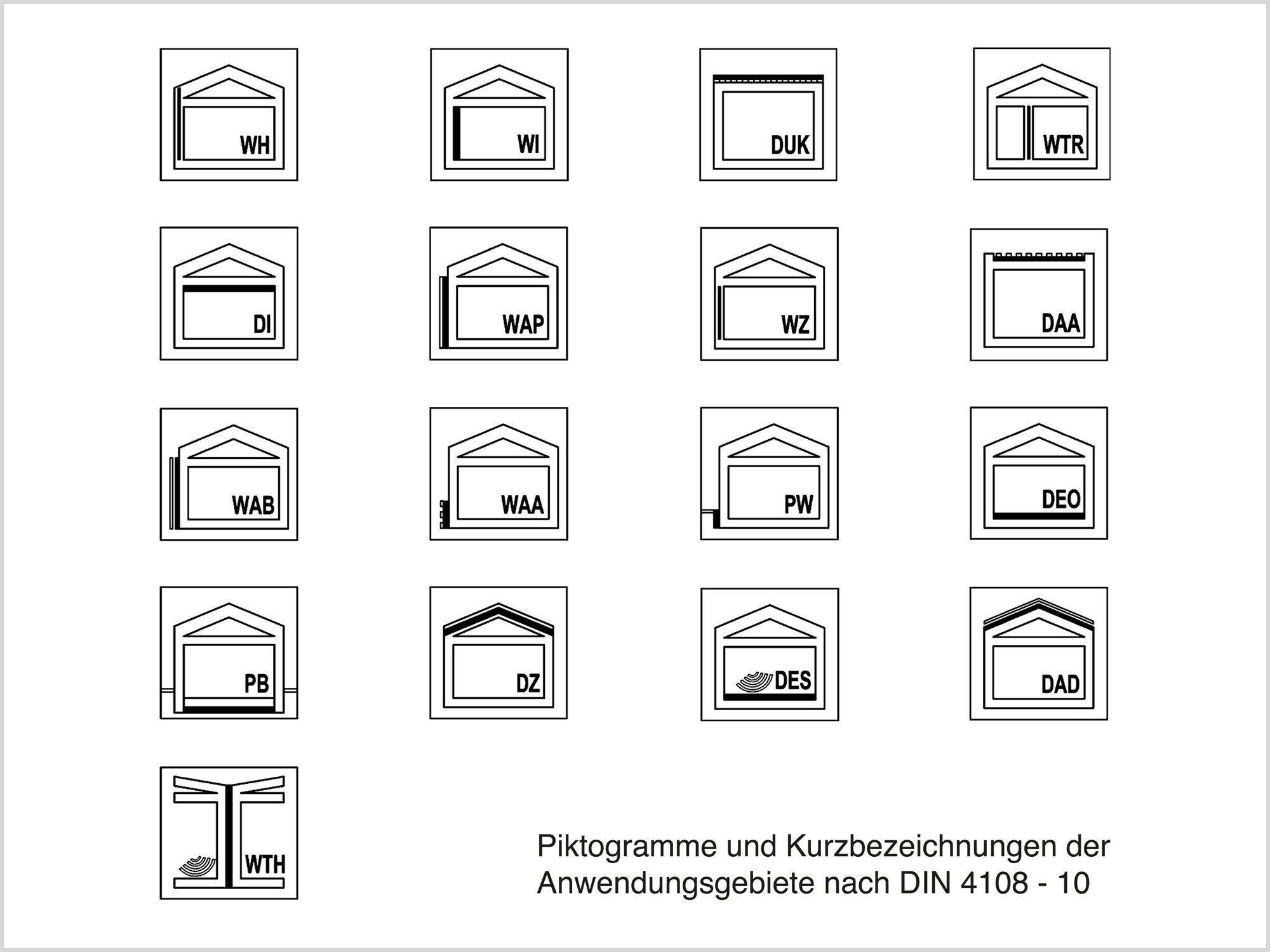

Neben der DIN EN ISO 10211 gibt es weitere rechtliche Grundlagen für den Umgang mit Wärmebrücken. Die Mindestanforderungen an Wärmebrücken sind in der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4108-2: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz geregelt, die Bilanzierung ist im § 12 Wärmebrücken des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) festgelegt. Ausführungsbeispiele von Wärmebrücken finden sich im Beiblatt 2 der DIN 4108-2. die Wärmedämmqualität in zwei Klassen unterschieden, mit deren Werten sich Wärmebrücken pauschal berücksichtigen lassen:

- Kategorie A mit einem Wärmebrückenzuschlag von ∆UWB = 0,05 W/(m2K).

- Kategorie B mit einem Wärmebrückenzuschlag von ∆UWB = 0,03 W/(m2K)

Ebenfalls im Beiblatt 2 der DIN 4108-2 enthalten ist die Tabelle 108 mit einer klaren Zuordnung von Anschlussdetails zu den für ihre Bewertung relevanten Randbedingungen.

Luftdichtheit

Um Wärmeverluste zu minimieren und

Bauschäden vorzubeugen, ist auch auf die Luftdichtheit der

Gebäudehülle zu achten. Für Neu- genauso wie Bestandsbauten ist

daher eine genaue Planung der Luftdichtheit und ein geeignetes

Lüftungskonzept erforderlich. Luftströme in Gebäuden transportieren

unter anderem Wärmeenergie, Feuchte und Schadstoffe. Diese gelangen

über die Luftströme von innen nach außen, abhängig von der

Dichtheit der Gebäudehülle. Insbesondere während der winterlichen

Heizperiode tut sich ein Konflikt auf: Einerseits soll eine

möglichst luftdichte Gebäudehülle Wärmeverluste durch Konvektion

minimieren, andererseits sollen Feuchte und Schadstoffe ausreichend

aus den Innenräumen abtransportiert werden. Undichte Stellen treten

häufig an Außentüren und Fenstern, an Bauteilübergängen und Kabel-

oder Rohrdurchdringungen auf. Durch diese Leckagen kann es zu einer

Reihe von Problemen kommen:

- unplanmäßige und nicht begrenzbare Lüftungswärmeverluste

- Zuglufterscheinungen, die als nicht behaglich empfunden werden können

- nicht kontrollierbare Durchfeuchtung von Außenbauteilen und in der Folge schwerwiegende Feuchteschäden

In der DIN 4108-7: Wärmeschutz und Energie-Einsparung in

Gebäuden – Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden –

Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie

-beispiele werden qualitative Anforderungen an die Gebäudehülle

beschrieben. Normgemäß ist auf der warmen Seite der Außenbauteile

beheizter Räume eine lückenlose luftdichte Ebene anzuordnen. Diese

Luftdichtheitsschicht kann bestehen aus:

- Betonbauteilen oder aus Mauerwerk mit einer einseitig aufgebrachten Putzlage

- Bahnen oder Folien aus Kunststoff, Bitumen oder Papierwerkstoffen

- Geeigneten Plattenwerkstoffen oder Blechen.

Die Netto-Luftwechselrate spielt eine Rolle bei der Ermittlung

des Jahres-Primärenergiebedarfs nach Maßgabe des

Gebäudeenergiegesetzes GEG. Grenzwerte für die zulässige

Luftdurchlässigkeit regelt § 26 Prüfung der Dichtheit eines

Gebäudes des GEG. Die Luftdichtheit eines Gebäudes soll dazu

mit einem sogenannten Blower-Door-Test nach DIN EN ISO 9972:

Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden – Bestimmung der

Luftdurchlässigkeit von Gebäuden – Differenzdruckverfahren

überprüft werden.

Fachwissen zum Thema

Deutsche Rockwool | Kontakt 02043 / 408 408 | www.rockwool.de