Stampfbeton

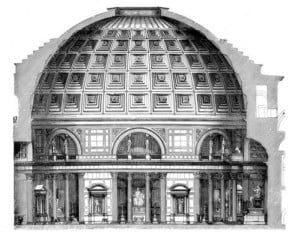

Bei Stampfbeton handelt es sich um unbewehrten Beton, der durch Druckstöße verdichtet wird. Als eine der ältesten Betonarten wurde er bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts insbesondere beim Bau von Fundamenten und Brückenpfeilern verwendet. Mit dem Aufkommen der Stahlbetonbauweise Anfang des 20. Jahrhunderts verschwand das archaisch wirkende Material immer mehr und schien in jüngster Zeit fast vergessen.

Gallerie

Geändert hat sich das vor allem mit der 2007 fertig gestellten Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf in der Eifel. Bei dem Bau umschloss der Architekt Peter Zumthor ein konisches Holzgerüst mit einem polygonalen Mantel aus Stampfbeton, der aus rötlichgelbem Sand, Flusskies und weißem Zement vor Ort gemischt und Schicht für Schicht mit Füßen und Händen gestampft wurde. Anschließend wurde das Holzgerüst in Brand gesetzt und verkohlte. Übrig blieb ein rußgeschwärzter Innenraum.

Entstehung

Die Bauweise hat sich aus dem sogenannten Pisé-Verfahren entwickelt, einer seit Anfang des 17. Jahrhunderts in Frankreich verwendeten Bautechnik, bei der Lehm zu Wänden gestampft wurde. Eine 1803 erschienene Publikation von Francois Cointereaux machte das Verfahren auch in Deutschland bekannt. Zwischen 1860 und 1870 ließ der Unternehmer Wilhelm Jakob Wimpf die Wände seiner Wohn- und Geschäftshäuser in Weilburg an der Lahn in dieser Lehmbauweise errichten. Das größte Gebäude, 1836 entstanden, weist auf der hangabschüssigen Seite sechs Geschosse und eine Höhe von über zwanzig Metern auf.

Die Stampfbetonbauweise hingegen kam lange Zeit vor allem bei der Herstellung großer Fundamente sowie ab 1860 im Brückenbau zum Einsatz. Die älteste Kanalbrücke in Deutschland wurde 1885 unterhalb von Langenbrand gebaut und steht seit 1979 unter Denkmalschutz. Nach Plänen des Bauingenieurs Carl von Leibbbrand entstand 1893 eine Stampfbetonbrücke in Munderkingen. Mit einem Bogen von über 50 m überspannte sie bis 1945 die Donau. 1905 wurde die Elster-Brücke bei Neudeck errichtet, deren Sanierung für den Deutschen Brückenbaupreis 2020 nominiert war. Noch erhalten sind zudem zwei Bogenbrücken in der Nähe von Kempten. Sie wurden 1906 mit einer Spannweite von je 63,8 Metern und einer Höhe von 36 Metern über die Iller gebaut. Ursprünglich als Eisenbahnbrücken errichtet, werden sie heute vom Straßenverkehr genutzt.

Herstellung

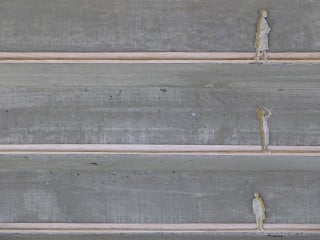

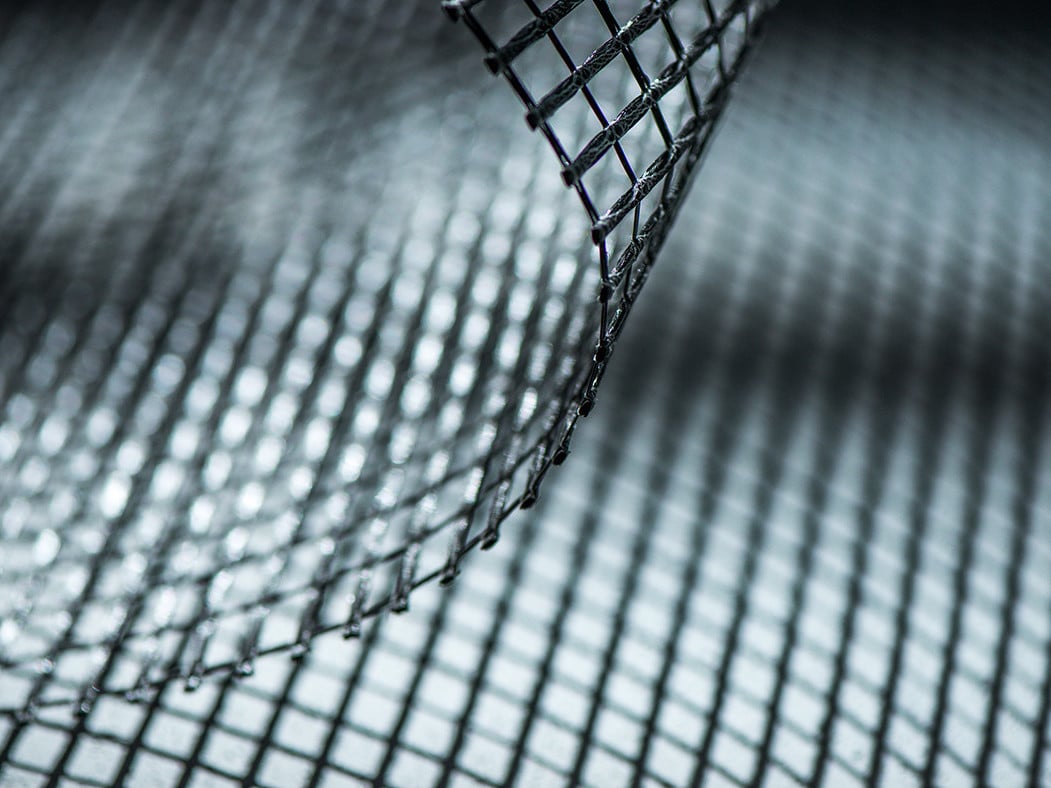

Stampfbeton besteht aus einem Gemisch von Natursteinen und Zement. Im Vergleich zu konventionellem Beton muss er allerdings viel trockener sein und eine erdfeuchte Konsistenz aufweisen. Mit den entsprechenden Schalungen lässt er sich in jeder beliebigen Form herstellen, es dürfen jedoch nur Betongemische mit einer steifen Konsistenz verwendet werden. Eine zu verdichtende Betonschicht sollte eine Dicke von 15 bis 25 cm nicht überschreiten. Die zuletzt aufgetragene Schicht wird solange gestampft, bis der Beton plastisch wird und eine geschlossene Oberfläche zeigt, auf der sich ein Feuchtefilm bildet. Vor dem Aufbringen der nächsten Schicht, in der Regel nach einem Tag des Erhärtens, wird die vorhandene Schicht aufgeraut, gereinigt und befeuchtet, um die Haftung zur nächsten zu gewährleisten. Kann eine Schicht nicht in vollständiger Länge hergestellt werden, sind schräge Absätze zu bilden, die von Schicht zu Schicht gegenläufig ausgeführt werden, um eine „Verzahnung“ zu erreichen.

Wird bei der Verdichtung zu großer Druck auf die darunter liegenden, noch nicht vollständig erhärteten Lagen ausgeübt, verringert sich die Grundfestigkeit und die Schichten wölben sich vor. Wichtig ist auch die Homogenität und Geschlossenheit jeder Schicht, da ansonsten Nester mit haufwerksporigem Gefüge an den Außenflächen entstehen können, die sich nicht gut reparieren lassen. Richtig verarbeitet, ist Stampfbeton extrem dauerhaft, benötigt dafür jedoch Zeit. Im Extremfall und bei großen Wanddicken kann sich der Bauprozess sogar über Jahre hinziehen – so geschehen bei der Errichtung der Bruder-Klaus-Kapelle in Wachendorf.

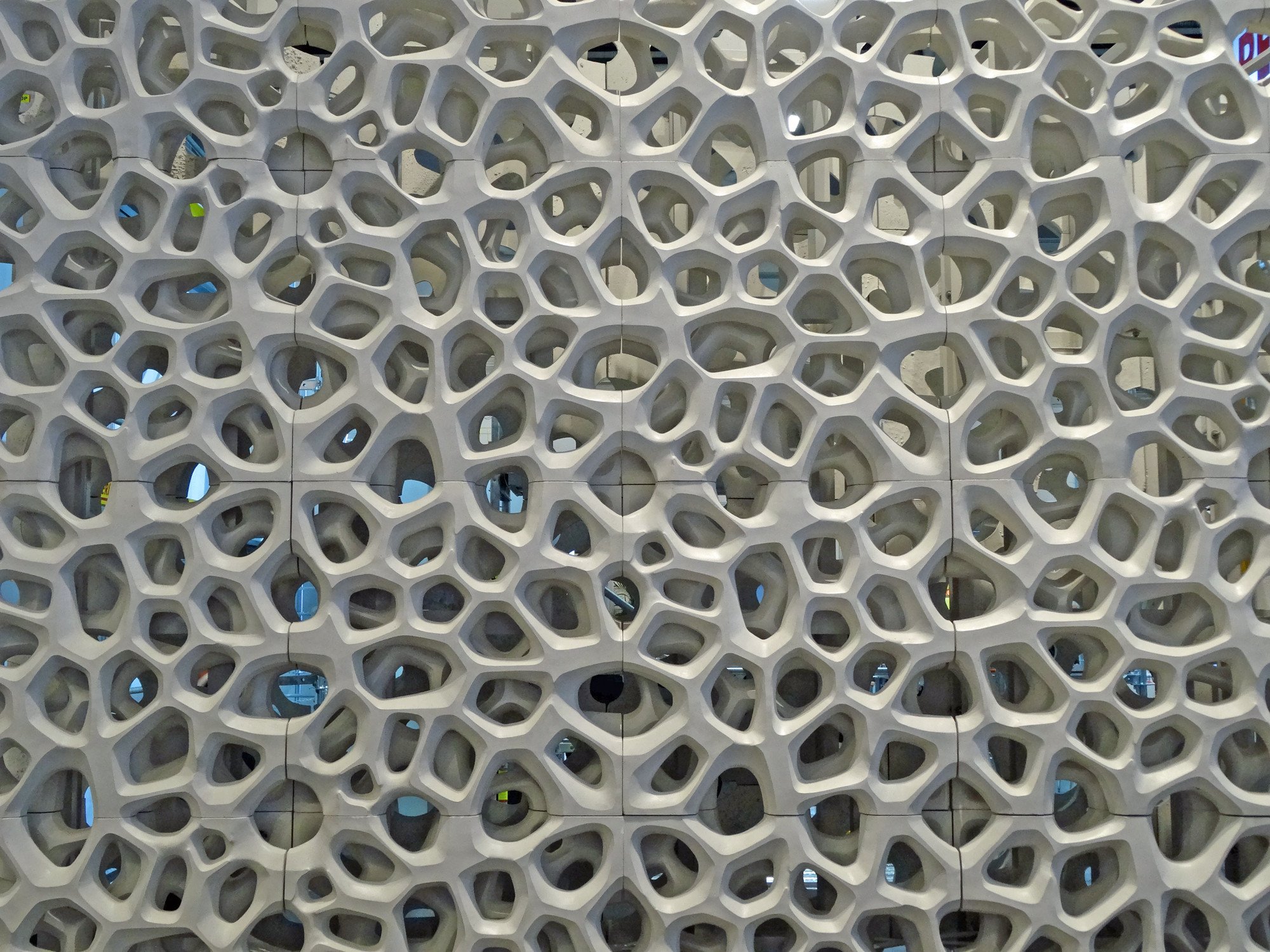

Farbigkeit

Durch Zuschlagstoffe, die heute als Gesteinskörnung genormt sind, lässt sich Stampfbeton auch farbig gestalten. Eine bräunliche Färbung wie etwa bei der Hofumwehrung des Diözesanmuseum Kolumba in Köln wird durch entsprechende Sande, in diesem Fall aber auch durch feinen Ziegelsplitt erreicht. Der Auswahl der in Frage kommenden Gesteinsarten sind kaum Grenzen gesetzt, außer dass sie nicht übermäßig Wasser saugen dürfen. Geeignet sind Kies oder Schotter aus natürlichen Steinen, die durch raue Bruchflächen und scharfe Kanten besonders gut haften. Kantige Kornformen fördern zudem die Grundstandfestigkeit des Stampfbetons. Jedes Korn sollte von Feinmörtel ummantelt sein, sodass dessen Menge entsprechend zu bemessen ist.

Einsatzbereiche

Neben seiner archaischen Wirkung verfügt Stampfbeton über besondere Eigenschaften. Aufgrund seiner hohen Dichte schwindet er kaum, sodass es nicht zu Rissbildungen kommt. Zudem ist er wenig anfällig für Formveränderungen und kann somit monolithisch verarbeitet werden. Nachteil der Stampfbetonbauweise ist das Fehlen von Bewehrung, was die Verwendung für tragende Bauteile auf kleinere Bauvorhaben beschränkt. Im Hochbau findet sich die Bauweise daher vor allem im Bereich der Fassade bei zweischaligen Konstruktionen.

Eine Weiterentwicklung des Stampfbetons ist der in Deutschland

kaum verbreitete Walzbeton. In den USA wird er als „Roller

Compacted Concrete“ im Straßenbau verwendet. Dazu wird er als mit

großen Straßenfertigern in Schichten von 18 bis 25 cm aufgebracht,

vorverdichtet und mit schweren Glattmantel- oder Gummiradwalzen

verdichtet. Da Walzbeton ebenso wie Stampfbeton nur Druckkräfte

aufnehmen kann, ist eine tadellose Verdichtung des Untergrunds und

eine ausreichende Tragschicht Voraussetzung für eine einwandfreie

Betondecke. Zum Höhenausgleich und zur besseren Befahrbarkeit der

Oberfläche wird anschließend ein dünner Gussasphalt

aufgetragen.

Fachwissen zum Thema

Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das

InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org