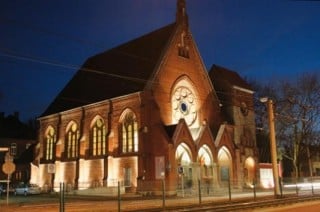

Schiestl-Schutzhütte am Hochschwab Steiermark

Passivhaustechnologie auf 2.154 m ü.NN

Der Hochschwab ist mit 2.277 m der höchste Gipfel der gleichnamigen Gebirgsgruppe in der österreichischen Steiermark. Kurz vor seinem höchsten Punkt, auf einer Höhe von 2.154 m, wurde die Schiestl-Schutzhütte als erstes ihrer Art im Alpenraum in Passivhausqualität errichtet. Aufgrund ihrer zeitgemäßen Architektur und des intelligenten Raumkonzeptes in Verbindung mit der Nutzung nachhaltiger Technologien unter extremen klimatischen Bedingungen gilt sie als ein Pilotprojekt für solares und ökologisches Bauen.

Gallerie

Die Lage des Gebäudes ermöglichte eine klare Orientierung nach Süden und erlaubt eine weitreichende Nutzung des in größeren Höhen günstigeren Strahlungsangebots. Analog dazu richtete sich das Raumkonzept: Im südlichen Gebäudebereich wurden die Aufenthaltsräume, wie Stube und Gästezimmer angeordnet. Durch ein Fensterband gelangt die Sonnenstrahlung in die Räume und erwärmt sie. Um die thermischen Verluste gering zu halten, wurden die unbeheizten Räume im Norden, Osten und Westen angeordnet, Gänge und Garderoben sind nach Norden ausgerichtet. Die Südfassade wurde mit überwiegend fassadenintegrierten Solarkollektoren zur thermischen Energiegewinnung gestaltet. Im Brüstungsbereich der Terrasse wurden insgesamt 68 m² PV-Module und an den Oberlichtern der Balkontüren zusätzlich noch 5,6 m² Module integriert. Durch die Photovoltaikmodule im Brüstungsbereich der vorgelagerten Terrasse kann im Normaljahr 100% des Strombedarfs abgedeckt werden.

Aufgrund der fehlenden Infrastrukturanbindung gestaltete sich die Errichtung des Hauses als logistische Herausforderung. Die Anlieferung sämtlicher Baumaterialien erfolgte ebenso per Hubschrauber wie die Montage der Fertigteile. Das Untergeschoss ist als Massivbau in Ortbeton erstellt; die Obergeschosse bestehen aus Holz-Fertigteilen.

Gebäudetechnik

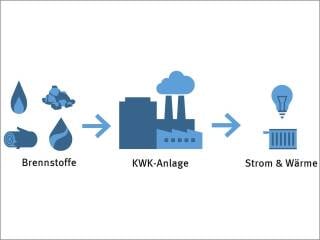

Die Schutzhütte wurde mit einem hocheffizienten Lüftungssystem ausgerüstet. Die Energieversorgung

erfolgt energieautark über Photovoltaik, Solarthermie und einem

Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk (BHKW) mittels Rapsöl. Aufgrund der

eingesetzten Technologien, der thermischen Zonierung und des

Einsatzes der kontrollierten Be- und Entlüftung mittels

Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung kann die Schutzhütte

auch bei Vollbelegung thermisch autark betrieben werden.

Das pflanzenölbetriebene BHKW und die PV-Anlagen wurden netzsynchron zusammengeschaltet. Die Generatoren der PV-Anlage decken mit 7,5 kWp ca. 65% der benötigten elektrischen Energie ab; die verbleibenden 35% werden durch das pflanzenölbetriebene BHKW ergänzt. Bei dem eingesetzten modularen PV-hybrid-AC-System handelt es sich um eine „Inselanlage mit Netzcharakter“. Die Systemfindung besteht darin, dass jede Batterieeinheit am Ausgang wechselgerichtet wird und über spezielle Komponenten in der Lage ist, sich auf ein Wechselspannungsnetz aufzusynchronisieren. Das BHKW hat eine thermische Leistung von 27 kW und eine elektrische Leistung von 14 kW. Die thermische Energie wird in Pufferspeicher geladen und steht für die Heizung und Warmwasserbereitung zur Verfügung.

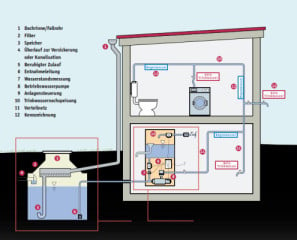

Das energetische Konzept wurde zudem mit einer 100%igen

Regenwassernutzungsanlage für das Brauch- und Trinkwasser

sowie mit einer biologischen Abwasserreinigungs- und

Entsorgungsanlage vervollständigt. Sämtliche Abwässer werden soweit

aufbereitet, dass sie ohne Bedenken ins Gelände versickern können.

Das Regenwasser wird in eine Zisterne mit 34 m³

Inhalt geleitet und im Anschluss daran über die Tankanlage mit

Grob- und Feinfilter sowie mit einer UV-Entkeimung zu 100% für

Brauch- und Trinkwasser aufbereitet.

Bautafel

Architekten: ARGE Solar 4 Alpin: Treberspurg & Partner Architekten, Wien/A

Projektbeteiligte: Pos Architekten, Wien (Innenarchitekten); Robert Salzer, Hohenberg/A (Statik-Holzbau), Gerald Gallasch, Wien/A (Statik-Massivbau); Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (IBO), Wien (Bauphysik); E+C Wimmer, Vöcklabruck/A (Solarthermie, HKLS, MSR); ATB Becker, Absam/A (Photovoltaik, Elektro); Pokorny, Osterburken/A (Lichtplanung)

Bauherr: Österreichischer Touristenklub, Wien

Fertigstellung: 2005

Standort: St. Ilgen-Hochschwab/A

Bildnachweis: Treberspurg & Partner, Wien

Fachwissen zum Thema

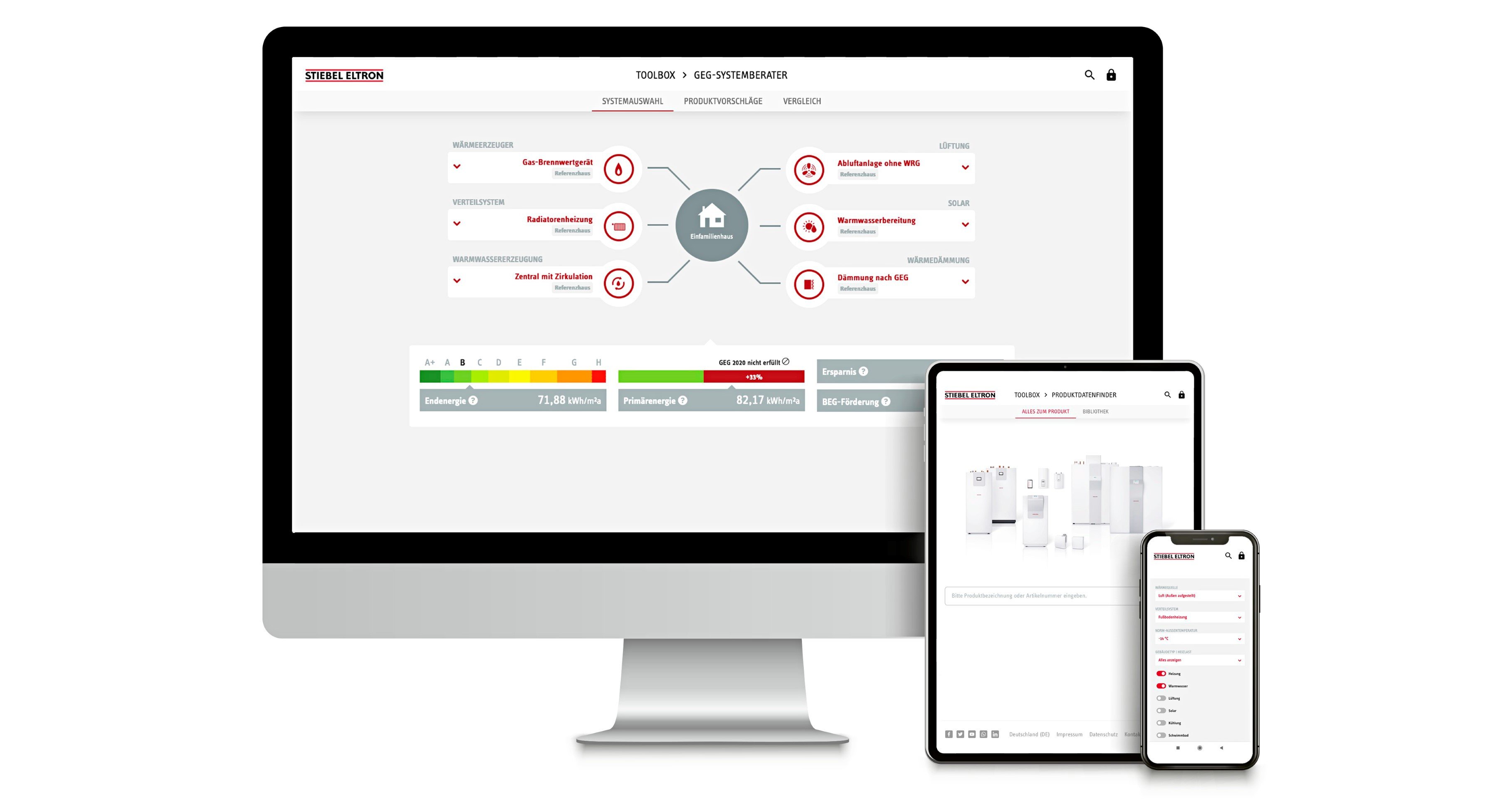

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de