Wärmeerzeugung

Heizkesselarten, KWK, Wärmepumpen, Solarthermie und Brennstoffzelle

Bei der Planung einer Heizung ist es wichtig, sich für einen geeigneten Wärmeerzeuger zu entscheiden und dabei auch die Frage nach dem Brennstoff und dessen Lagermöglichkeiten im Gebäude zu berücksichtigen. Dafür stehen heute viele verschiedene Systeme zur Verfügung, die Wärmeenergie entweder mittels fossiler Brennstoffe oder durch regenerative Energien erzeugen.

Gallerie

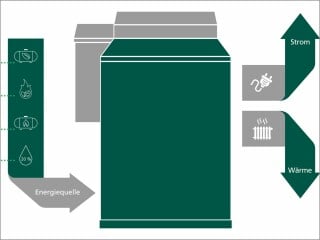

Eingesetzt werden z. B. Systeme, bei denen die Wärme durch Verbrennung eines Energieträgers erzeugt wird. Dies erfolgt in Heizkesseln, die hinsichtlich ihrer energetischen Effizienz in Standardkessel, Niedertemperatur- und Brennwertkessel unterschieden werden. Außerdem gibt es Kessel, die mit Brennstoffen aus Biomasse beheizt werden, etwa mit Pflanzenöl oder Holz in Form von Scheitholz, Holzhackschnitzeln oder Holzpellets. Wird neben Wärme auch Strom produziert, handelt es sich um Kraft-Wärme-Kopplung. Immer größere Bedeutung kommt heute den Wärmepumpen zu, welche die Energie aus der Umwelt (Luft, Erdreich, Grundwasser), nutzen, um Wärmeenergie zu erzeugen. Ebenfalls ohne Verbrennung und somit ohne Lagerflächen kommt die Solarthermie aus. Geräte, die die haustechnischen Aufgaben Heizen, Lüften, Kühlen und Warmwasserbereiten komplett übernehmen, werden als Integralsystem, Kombigerät, Komplettsystem oder Zentralgerät bezeichnet.

Wärmepumpen

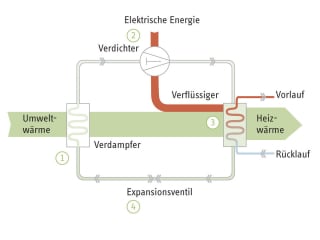

Wärmepumpen sind technische Heizeinrichtungen, die einen Wärmestrom bei niedriger Temperatur aufnehmen und mittels Energiezufuhr bei höherer Temperatur wieder abgeben. Dabei entzieht die Wärmepumpe die in der Umwelt bzw. Umgebung (Erdreich, Grundwasser oder Luft) gespeicherte Wärme. Auch Prozesswärme aus Abwasser und Abluft (etwa aus Kühlanlagen oder Lüftungsanlagen) kann genutzt werden. Das Prinzip von Wärmepumpen ähnelt dem eines Kühlschranks, mit Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger und Expansionsventil – nur umgekehrt. Die erzeugte Wärmeenergie wird an den Heiz- und Warmwasserkreislauf abgegeben und (siehe auch Beitrag Wärmepumpen). Manche Wärmepumpen können auch kühlen, wobei sie dann als reversible Wärmepumpe bezeichnet werden. Wärmepumpen sind Stand der Technik, ihr Einbau wird vom Staat gefördert, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen.

Standardkessel

In konventionellen Heizkesseln wird die Energie der Brennstoffe Gas oder Öl, die bei der Verbrennung in thermische Energie umgewandelt wird, mithilfe eines Wärmeaustauschers an den Heizkreis übertragen. Da sie mit konstanter Kesseltemperatur betrieben werden, ergeben sich im Vergleich zu anderen Systemen hohe Abgas- und Wärmeabstrahlverluste. Aus diesem Grund sollten und dürfen sie heute nicht mehr eingesetzt werden.

Niedertemperaturkessel

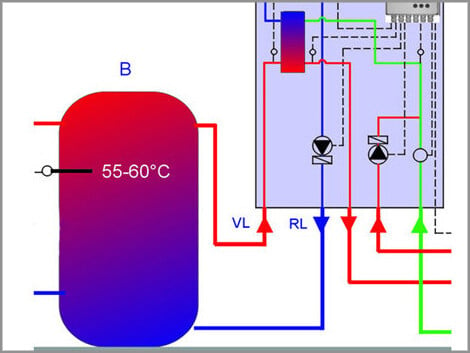

Niedertemperaturkessel (auch NT-Kessel) eignen sich für die Verbrennung von flüssigen und/oder gasförmigen Brennstoffen, in der Regel Heizöl oder Gas. Bei jeder Verbrennung von Kohlenwasserstoffen entsteht als Verbrennungsprodukt Wasser. Heizöl bildet bei der Verbrennung weniger Wasserdampf als Erdgas, entsprechend geringer ist der energetische Zugewinn. Wegen ihrer geringen Oberflächentemperaturen (Vorlauftemperatur 70° oder 55°C, Rücklauftemperatur ca. 55° oder 45°C) eignen sich Niedertemperaturheizungen vor allem für Flächenheizungen. Da es im normalen Betrieb zu keiner Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes kommt, sind die Wirkungsgrade eines Niedertemperaturkessels geringer als die eines Brennwertkessels. NT-Kessel haben meist geringere Anschaffungskosten, die laufenden Kosten sind aufgrund der niedrigeren Energieeffizienz allerdings höher.

Brennwertkessel

Die Funktionsweise von Brennwertkesseln ist vergleichbar mit der konventioneller Kessel. Zusätzlich nutzen sie jedoch die Kondensationswärme des Wasserdampfes im Abgas und bieten damit eine höchstmögliche Brennstoffausnutzung. Brennwertkessel werden temperaturveränderlich zwischen (theoretischer) Raumtemperatur und maximal bis zu 80 °C betrieben. Die wirtschaftlichste Ausnutzung erzielen sie bei Außentemperaturen zwischen +10 °C und -5 °C, d.h. bei einer Anlagenauslastung zwischen dreißig und achtzig Prozent. Je nach Brennstoff wird zwischen Öl- und Gasbrennwertkesseln sowie Festbrennstoffkesseln unterschieden.

Öl-Brennwertkessel werden überwiegend zur Raumheizung und zur Trinkwassererwärmung in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie gewerblichen und kommunalen Gebäuden genutzt. Durch den niedrigeren Wasserdampf-Taupunkt des Heizgases sollten Öl-Brennwertkessel nur in Verbindung mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer maximalen Auslegungs-Rücklauftemperatur von 50 °C eingesetzt werden.

Gas-Brennwertkessel werden überwiegend zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung in Mehrfamilienhäusern, kommunalen und gewerblichen Gebäuden sowie zum indirekten Beheizen von Schwimmbädern genutzt. Um den vollen Brennwert des Gases auszunutzen, sind möglichst niedrige Rücklauftemperaturen anzustreben, da hier die weitestgehende Kondensation erreicht wird. Die Leistungsbandbreite geht bei wandhängenden Bauformen bis etwa 60 kW. Bodenstehend bis zu mehreren 1.000 kW.

Festbrennstoffkessel

Das Spektrum an Wärmeerzeugern für Festbrennstoffe ist groß. Es reicht vom Kohleofen über offene Kaminöfen bis zum modernen Holzkessel mit automatischer Beschickung.

Festbrennstoffkessel eignen sich zur Verbrennung von Koks, Stein- und Braunkohle, Briketts, Holz, Hackschnitzeln, Stroh und Ähnlichem. Durch ihren im Vergleich zu Öl- und Gasheizungen höheren Wartungsaufwand und dem geringeren Bedienkomfort sind sie mittlerweile eher selten anzutreffen. Eine Ausnahme bilden moderne Holzheiz-, Holzvergaser- und Holzhackschnitzelkessel, die über eine gute Leistungsregelung verfügen und hohe Wirkungsgrade erzielen. Sie finden häufig als Beistellkessel zu einem Öl- oder Gaskessel Verwendung. Grundsätzlich sollten sie mit einem Pufferspeicher betrieben werden, um überschüssige Wärme zwischenzuspeichern.

Pelletkessel sind Zentralheizungskessel für das Beheizen gesamter Gebäude sowie für die Warmwasserbereitung. Durch das automatische Beschicken mit industriell gefertigten und normierten Holzpellets unterscheiden sie sich im Komfort nicht von konventionellen Öl- und Gaskesseln. Mit Pelletkesseln lassen sich alle wasserführenden Wärmeabgabesysteme wie Radiatoren, Fußboden-, Wand- und Deckenheizungen betreiben. Holzpellets gelten als umweltfreundliche, weil nachwachsende Alternative zu konventionellen Ressourcen wie Gas oder Öl. Die Primärenergiebilanz ist tatsächlich aber nur dann gut, wenn das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

Kaminöfen werden im Wesentlichen mit Holz betrieben.

Durch den unvollständigen Verbrennungsprozess ist der

Schadstoffausstoß relativ hoch. Obwohl sie hohe Wärmeleistungen

erbringen können (allerdings sind sie dafür regelmäßig zu

bestücken), werden herkömmliche Kamine eher aus

„Behaglichkeitsgründen“ verwendet. Moderne, wasserführende Kamine

mit Wärmetauscher hingegen können mit der bestehenden

Heizungsanlage kombiniert werden und so die Grundlast etwa eines

Einfamilienhauses decken. Je nach Einzelfall kann es sogar sinnvoll

sein, den Kamin als alleinige Wärmequelle zu nutzen. Er sollte

jedoch immer mit einem Pufferspeicher kombiniert werden, der die

Wärmeenergie des nicht permanent betriebenen Kaminofens

zwischenspeichert. Noch effizienter wird das System mit einem

Abgaswärmetauscher, der die im Abgas enthaltene Wärme zurückgewinnt

und dem Heizkrauslauf zuführt.

Kraft-Wärme-Kopplung

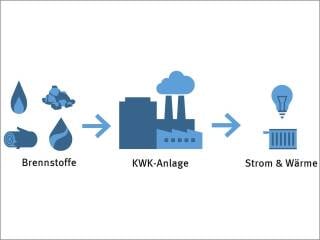

Als Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wird die gleichzeitige Gewinnung von Strom und Wärme für Heizung und Warmwasser in einer Anlage bezeichnet. Dabei werden drei verschiedene Techniken unterschieden: die Wärmeauskopplung aus Kraftwerken, Blockheizkraftwerken (BHKW) und Brennstoffzellen.

Heizkraftwerke

Im Gegensatz zu Heizwerken, die ausschließlich Wärme erzeugen,

liefert ein Heizkraftwerk auch elektrische Energie in Form von

Strom. Wie bei einem thermischen Kraftwerk erfolgt die

Wärmeerzeugung durch Verbrennung fossiler oder biogener

Brennstoffe, durch einen Kernreaktor oder die Sonne. Mit dieser

Wärme wird heißer Dampf zum Antrieb einer Turbine erzeugt. Dabei

kühlt er ab, weist aber immer noch Temperaturen zwischen 50 und 100

°C auf. In einem Heizkraftwerk wird diese Abwärme genutzt. Dabei

verringert sich jedoch die Stromausbeute. Der Wirkungsgrad der Stromerzeugung liegt bei etwa 30

bis 35 Prozent, der eines reinen Kraftwerks bei etwa 40 Prozent.

Der Anteil der Wärmeauskopplung beträgt rund 35 Prozent. Damit

erreichen sie einen Gesamtnutzungsgrad der Primärenergie von bis zu

80 Prozent. Manche Anlagen erreichen sogar Nutzungsgrade von 85

Prozent und mehr. Der Transport der Heizwärme zu den Verbrauchern

erfolgt über Fernwärmeleitungen, weshalb Heizkraftwerke auch in der

Nähe von städtischen Verdichtungsräumen angeordnet werden.

Blockheizkraftwerke

Blockheizkraftwerke (BHKW) sind kompakte

Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, die Strom und Wärme vorzugsweise am

Ort des Wärmeverbrauchs erzeugen. Als Antrieb kommen Diesel- und

Gas-Ottomotoren, aber auch Pflanzenöl- und Stirlingmotoren zum

Einsatz. Die Abwärme dieser Motoren entweicht nicht ungenutzt,

sondern wird zu Heizzwecken verwendet. Dabei wird die Stromausbeute

nicht beeinflusst. Auf diese Weise lassen sich bis zu 40 Prozent

der eingesetzten Primärenergie einsparen. Blockheizkraftwerke gibt

es in verschiedenen Ausführungen. Große Anlagen eignen sich für die

Strom- und Wärmeversorgung z.B. einer Schule oder eines

Krankenhauses, kleinere, die sogenannten Mini- oder Mikro-BHKW, für

die Versorgung von Ein- und kleinen Mehrfamilienhäusern.

Brennstoffzellen

Bei einer Brennstoffzelle wird Strom auf elektrochemischem Weg aus

dem Energieträger Wasserstoff gewonnen. Bei der Reaktion von

Wasserstoff mit Sauerstoff entsteht Wärme, die ausgekoppelt und zu

Heizzwecken genutzt werden kann. Ebenso wie bei einem Blockheizkraftwerk wird durch die Wärmeentnahme

die Stromausbeute nicht beeinflusst. Moderne Anlagen gewinnen den

Wasserstoff sogar selbsttätig aus Erdgas, wobei Methan und Wasser

unter Hitze zu Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid reagieren. Das

CO2 wird dabei allerdings in die Atmosphäre abgegeben

werden, was ungünstig für den Treibhauseffekt ist. Neueste

Technologien wandeln hingegen Methan in Wasserstoff und festen

Kohlenstoff um. Der Brennstoffzellentechnologie für die Beheizung

von Ein- und Mehrfamilienhäusern wird noch wenig eingesetzt, in

Zukunft kann sie jedoch eine wichtige Rolle als Mini-Kraftwerk im

Keller spielen, vor allem vor dem Hintergrund der „Nationalen

Wasserstoffstrategie“ des Bundes.

Solarthermie

Thermische Solaranlagen verwandeln die Strahlungsenergie der Sonne in Wärme, die zur Trinkwassererwärmung oder/und zur Heizungsunterstützung verwendet werden kann. Als alleinige Heizung reicht sie in unseren Breitengraden in der Regel nicht aus (siehe auch Beitrag Solarthermie). Solarthermieanlagen befinden sich meist auf dem Dach und sind möglichst günstig in Richtung der Sonne ausgerichtet. Da die Sonne nicht immer gleich stark scheint, müssen Pufferspeicher (etwa als Warmwasserspeicher) eingeplant werden.

Komplettsysteme

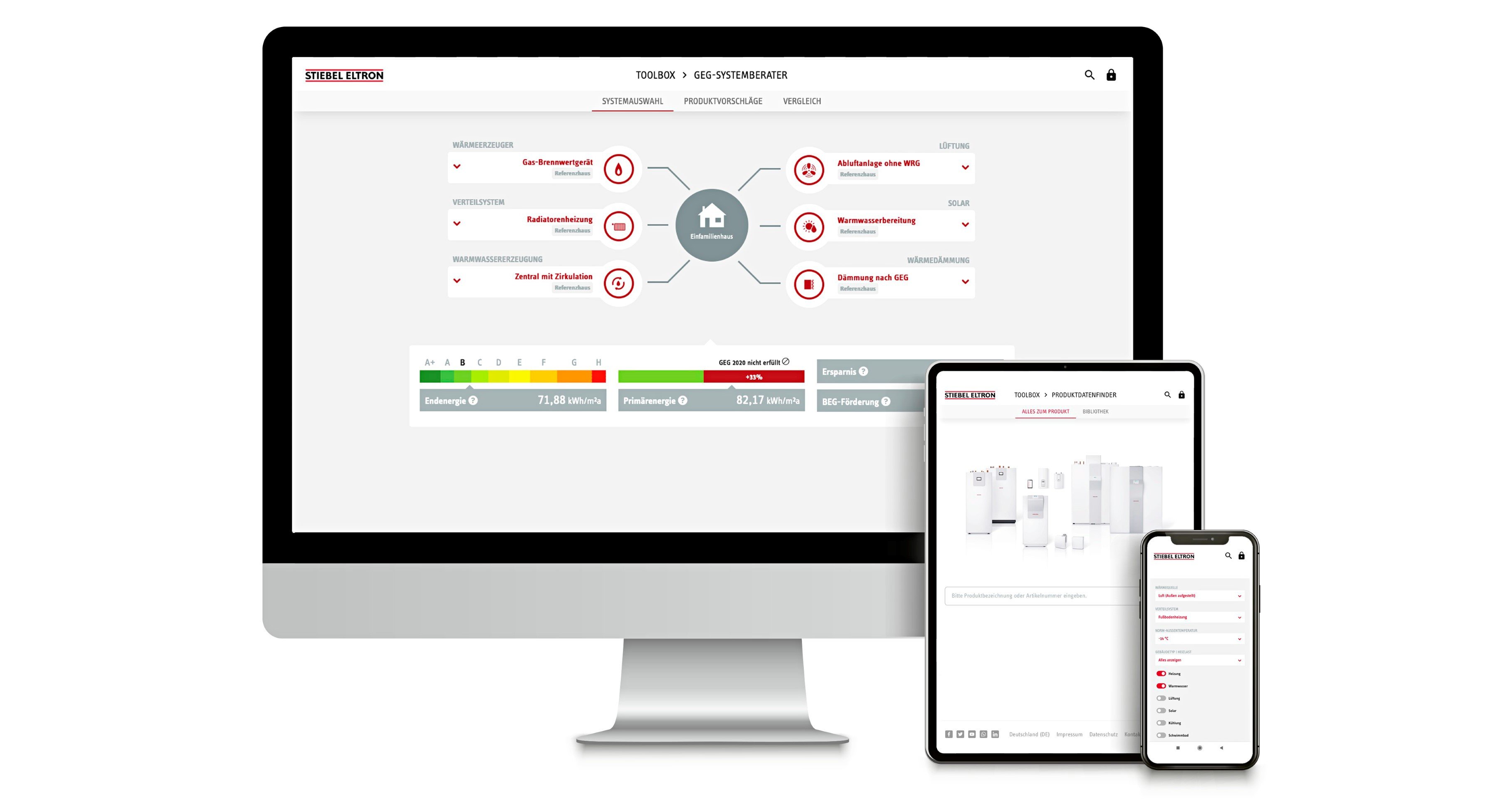

Bei diesen Systemen sind die Wärmeerzeugung und Lüftung gekoppelt. Auch die Kühlung und Warmwasserbereitung können integriert werden. Die Geräte/Systeme werden mit Wärmepumpen betrieben und nutzen die Wärmerückgewinnung. Der warmen Gebäudeabluft wird in einem Luft/Luft-Wärmeüberträger Energie entzogen, danach nochmals über die Wärmepumpe. Die zurückgewonnene Energie wird an das Warmwasser oder den Heizungskreislauf übertragen. Als zusätzliche Wärmequelle dient die Außenluft, auch Solarkollektoren können als zusätzliche Wärmequelle mit angeschlossen werden. Die Produkte werden als Integralsystem, Kombigerät, Komplettsystem, Lüftungsheizung oder Zentralgerät angeboten. Die Möglichkeiten, innerhalb eines Komplettsystems oder einer hybriden Anlage die Energieströme effizient zu steuern und möglichst viel Energie zu nutzen, sind mittlerweile sehr vielfältig und hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab. Die Planung gemeinsam mit einer Expertin oder einem Experten ist daher unerlässlich.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de