Glassteine

Glassteine, umgangssprachlich auch Glasbausteine genannt, bieten die Möglichkeit, semitransparente Wände herzustellen, die den Tageslichtdurchlass nur geringfügig reduzieren. Insbesondere in Gebäuden aus den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts sind sie häufig anzutreffen. Nach DIN 1051 Glas im Bauwesen – Glassteine und Betongläser handelt es sich bei ihnen um Hohlkörper aus zwei Glasschalen, die im Pressverfahren aneinander geschmolzen werden. Glassteine besehen aus Kalk-Natronglas nach DIN EN 572-1 Glas im Bauwesen – Basis-Erzeugnisse aus Kalk-Natronsilicatglas, Betonsteine werden aus Zement und Glasschaum hergestellt.

Gallerie

Die Quader gibt es in verschiedenen Größen (meist zwischen 19

und 30 cm Kantenabmessung) mit glatter und durchsichtiger

Oberfläche, ornamentiert oder in der Masse eingefärbt. Die Dicke

der Steine beträgt üblicherweise 8 oder 10 cm. Spezielle

Wärmedämm-, bzw. Brandschutzsteine können auch bis zu 16 cm dick

sein. Üblicherweise werden sie – ähnlich wie Mauerwerk – durch

eine Mörtelschicht miteinander verbunden. Aus Gründen der

Stabilität ist es sinnvoll, bei dieser Art der Verbindung in jeder

zweiten waagerechten und senkrechten Fuge verzinkte Stahl- oder

Edelstahlstäbe einzuarbeiten. Für Echtglasbausteine können auch

Kunststoffprofile und Spezialkleber eingesetzt werden, die für mehr

Halt sorgen. Dadurch erübrigen sich zusätzliche Maßnahmen zur

Stabilität. Acrylglasbausteine lassen sich auch mit einfachen

Stecksystemen nach dem Nut-und-Feder-Prinzip miteinander

verbinden.

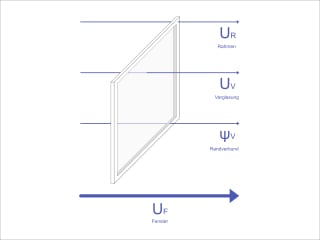

Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von bis zu U = 3,5 W/(m²K)

ist die wärmedämmende Wirkung herkömmlicher Glassteine so gering,

dass sie den heutigen bauphysikalischen Anforderungen in der

Verwendung als Außenwand nicht genügen. Mittlerweile gibt es jedoch

auch spezielle Glassteine, die U-Werte zwischen 1,4 und 1,6 W/(m²K)

erreichen. Dagegen verfügen Glassteine über hervorragende statische

und lichtbrechende Eigenschaften, sind außerdem nicht brennbar und

schalldämmend. Dennoch dürfen aus ihnen errichtete Wände keine

Lasten aus dem Bauwerk übernehmen und nicht tragend ausgebildet

sein. Aus diesem Grund finden sie eher in Innenräumen Verwendung.

Aufgrund ihrer pflegeleichten und feuchteunempfindlichen

Oberflächen lassen sie sich auch als Gestaltungselement in Bädern

oder Duschräumen einsetzen. Ihre Bemessung

erfolgt nach DIN 4242 Glasbaustein-Wände; Ausführung und

Bemessung. Anders verhält es sich mit voll oder hohl

ausgebildeten Betongläsern. Sie dürfen für horizontale

Anwendungen wie z.B. Decken verwendet und auch am Lastabtrag

beteiligt sein. Die nach DIN EN 1051 geforderte Druckfestigkeit von

Betongläsern beträgt zwischen 12 kN und 160 kN.

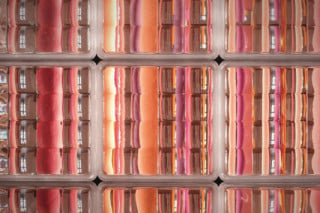

Für Wirkung und Tageslichteinfall sind bei einer Glasbausteinwand

die Beschaffenheit der Steine und ihre Farbe verantwortlich.

Sogenannte Vollsichtsteine gewähren nahezu ungehinderten

Durchblick, während satiniertes Glas nur Licht hindurchlässt, aber

vollständigen Sichtschutz ermöglicht. Sind die Oberflächen gewellt,

entstehen beim Durchsehen leichte optische Verzerrungen. Bei einer

kleinteiligen Profilierung der Glasoberfläche ist trotz des

Tageslichteinfalls eine Durchsicht nicht mehr möglich. Besondere

Raumwirkungen lassen sich durch die Farbgebung von Glasbausteinen

bewirken. Die von den Herstellern angebotene Farbpalette reicht

mittlerweile von Türkis und knalligem Rot bis Schwarz. Je kräftiger

und dunkler die Farbe der Steine ist, desto weniger Licht fällt

allerdings auch hindurch. Die Wechselwirkung zwischen Farbe und

Licht kann ebenso durch gezielt eingesetztes Kunstlicht

beispielsweise durch eine Hinterleuchtung mittels

lichtemittierenden Dioden (LED) erzeugt werden.

Wenn sich an den Oberflächen von Glassteinen Schleier und trübe

Flecken bilden, die nicht aus der unumgänglichen alltäglichen

Verschmutzung durch Staubpartikel der Luft resultieren, handelt es

sich in der Regel um Kalkabscheidungen aus dem Fugenmörtel. In

diesem Fall hilft nur eine Neuverfugung.

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

BauNetz Wissen Glas sponsored by:

Saint-Gobain Glass Deutschland