Cradle-to-Cradle-Prinzip

Das Cradle-to-Cradle-Prinzip (C2C) findet immer häufiger im Zusammenhang mit dem Thema der Nachhaltigkeit Erwähnung – dabei wurde das Konzept bereits in den 1990er-Jahren von Michael Braungart, William McDonough und der EPEA Hamburg entwickelt. Übersetzt heißt es von der Wiege zur Wiege und bezeichnet einen idealisierten, geschlossenen Rohstoffkreislauf nach dem Vorbild der Natur, bei dem alle Rohstoffe eines Produkts nach dem Nutzungszeitraum zu 100% im Kreislauf bleiben und wiederverwendet werden können. Somit würde es Müll, wie er durch das bisherige „Take – make – waste“ -Modell entsteht, nicht mehr geben, sondern nur noch nutzbare Wertstoffe.

Gallerie

Angesichts der aktuellen Ökobilanzen werden laufend Strategien gesucht, mit denen CO ₂ -Emissionen, Rohstoffverbrauch und Abfallaufkommen reduziert werden können. Dabei wird versucht, menschliche Fehler zu korrigieren und zusammenhängende Probleme isoliert zu betrachten. Zudem wird im Allgemeinen linear produziert, wodurch alle Ressourcen auf lange Sicht auf den vielen, ohnehin schon überfüllten Deponien landen

Kreislaufwirtschaft nach dem Vorbild der Natur

Das C2C-Prinzip schlägt daher eine viel radikalere und

ganzheitliche Herangehensweise vor, bei der Materialien und

Rohstoffe in potenziell unendlichen Kreisläufen zirkulieren und

dabei keine Abfallprodukte bilden. Dieses zyklische System habe

sich laut den Vertreter*innen des Cradle-to-Cradle seit

Jahrmillionen auf der Erde und in der Natur bewährt. So ist etwa

ein Baum theoretisch nicht emissionsfrei: Er erzeugt Sauerstoff,

der für andere Lebewesen lebensnotwendig ist, auch seine

abfallenden Blätter sind kein Abfall, sondern stellen eine

Nährstoffquelle für Insekten sowie andere Tiere und Pflanzen dar.

Die Natur zeigt also: Es gibt keinen Abfall, es gibt nur Nährstoffe

und Müll ist nur ein wertvoller Rohstoff am falschen Ort. In der

Natur weicht lediglich der Mensch von diesem Kreislaufgedanken ab,

indem er der Erde zwar wertvolle Stoffe entnimmt, ihr diese jedoch

nur in seltenen Fällen in brauchbarer Form zurückführt. Es gilt

also nicht nur klimaneutral, sondern - wie die Natur es vorlebt -

klimapositiv zu produzieren.

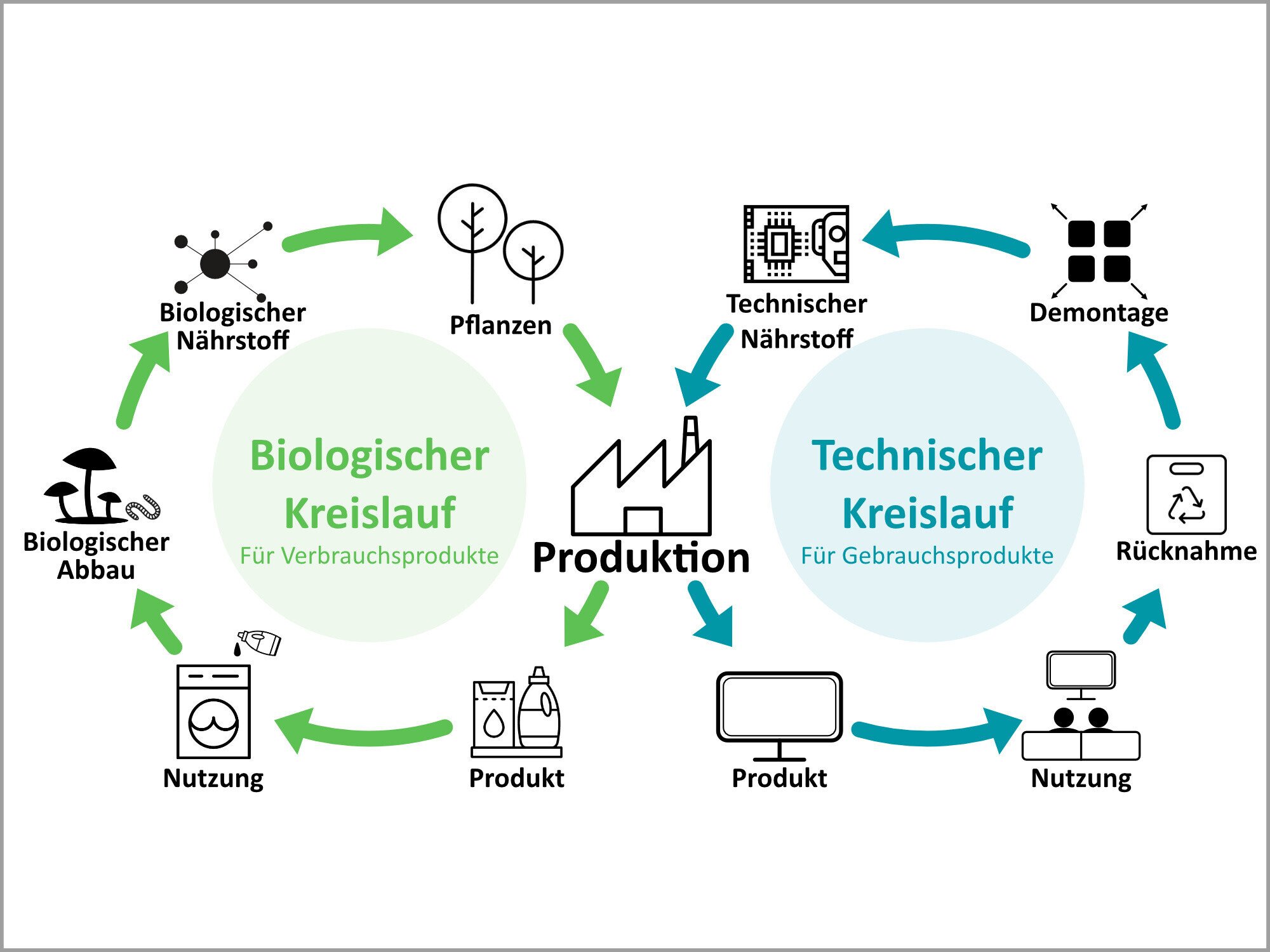

Biosphäre und Technosphäre

Grundsätzlich muss bei C2C zwischen zwei Kreislaufarten unterschieden werden: dem biologischen und dem technischen Kreislauf. Der biologische Kreislauf umfasst alle Verbrauchsprodukte, deren Bestandteile bei der Nutzung zwangsläufig in die Biosphäre gelangen. Daher müssen diese vollständig biologisch abbaubar sein. Zu den Verbrauchsprodukten gehören unter anderem Waschmittel, Kosmetika oder Medikamente. Im technischen Kreislauf sind alle Gebrauchsprodukte integriert, also alle Produkte, die nicht verbraucht werden können, sondern lediglich mit der Zeit verschleißen. Bestandteile von Gebrauchsprodukten können endlos in technischen Kreisläufen zirkulieren. Dafür müssen sie aber sortenrein demontierbar bzw. trennbar sein, sodass sie bei gleichbleibender Qualität recycelt und wiederverwendet werden können. Die Kreislauffähigkeit eines Produkts wird also bereits bei dessen Herstellung bestimmt.

Neben der Kreislauffähigkeit von Produkten und Rohstoffen ist auch die Art der Energie und deren Gewinnung für die Umsetzung von C2C essenziell: Sie darf ausschließlich aus erneuerbaren Quellen in kreislauffähigen Anlagen stammen. Das ist insofern wichtig, als dass etwa die Solarenergie zwar unendlich vorhanden ist, die Rohstoffe hingegen, die für ihre Umwandlung in Strom benötigt werden, begrenzt sind.

Für die Umsetzung von Cradle-to-Cradle als Design- und Produktionsprinzip sind also zusammenfassend folgende Voraussetzungen nötig:

- Der steigende Energiebedarf darf ausschließlich durch regenerative Quellen aus kreislauffähigen Anlagen gedeckt werden.

- Eingesetzte Materialien müssen gesund, also chemisch unbedenklich und kreislauffähig sein, sodass alle Bestandteile sämtlicher Produkte endlos wiederverwertet werden können.

- CO2 muss als wichtiger Rohstoff in die Kreisläufe eingebracht werden, in denen es keinen Treibhauseffekt verursacht.

Große Potenziale für die Baubranche

Das Cradle-to-Cradle-Prinzip kann auf praktisch jedes Produkt angewendet werden. Betrachtet man jedoch den enormen Rohstoff- und Energieverbrauch der Bauindustrie, ist das Potenzial hier besonders hoch. Viele Bauteile bestehen jedoch aus vielen unterschiedlichen Ausgangsstoffen, die in der Regel untrennbar miteinander verbunden sind, so bei Klebeverbindungen, Beschichtungen oder anderen Verbundstoffen. Dadurch können die Bauteile nicht in den Kreislauf zurückgeführt werden und müssen als Abfall auf der Deponie entsorgt werden. Daher ist es von großer Bedeutung, die sortenreine Demontierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Bauprodukten und -teilen bereits als integralen Entwurfsbestandteil in der Planung mitzudenken. -si

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Tipps zum Thema

Surftipps

Wienerberger | Kontakt 0511 / 610 70-0 | www.wienerberger.de