Wärmedämmstoffe

Materialien und Eigenschaften

Wärmedämmung schützt Räume vor vor Abkühlung oder Erwärmung, indem sie den Durchgang von Wärmeenergie durch eine Hülle verringert. Klimatische Bedingungen zwingen Menschen seit jeher, sich mit dem Thema Wärmedämmung zu beschäftigen. So wird das Prinzip der geringen Wärmeleitfähigkeit ruhender Luftschichten seit Jahrtausenden für den Wärmeschutz genutzt.

Gallerie

Historisches

Motivation für den Einsatz von Dämmstoffen waren Anfang des 20.

Jahrhunderts die Kühlhäuser, die mit der Entwicklung der

Kältetechnik möglich wurden. Als erste Wärmedämmstoffe kamen Kork,

Glaswolle und Vulkanfiber zum Einsatz. Mit den technischen

Möglichkeiten Decken, Wände und die Gebäudehülle auf das statisch erforderliche Maß

zu beschränken und steigenden Anforderungen an Wohnkomfort und

Feuchteschutz gewann der bauliche Wärmeschutz an Bedeutung. Weitere

Impulse für die Entwicklung und den Einsatz von Dämmstoffen gingen

in den 1970er-Jahren von der damaligen Energiekrise aus. Im Zuge

des wachsenden Bewusstseins für eine nachhaltige Entwicklung und

der Verteuerung von Energie in den 1990er-Jahren rückte der bauliche

Wärmeschutz zur Energieeinsparung in den Fokus, nicht zuletzt

aufgrund der zeitgleich erlassenen gesetzlichen Vorschriften. Einen

Höhepunkt in der Entwicklung und Anwendung von Dämmstoffen stellt

die Passivhaustechnologie dar, bei der Gebäude ohne aktive

Heizungssysteme auskommen.

Die Wärmedämmung sollte aber nicht nur unter dem Aspekt der erhöhten Energieeffizienz, sondern auch im Hinblick auf gesundheitlich und ökologisch relevante Eigenschaften untersucht und entsprechend geplant werden.

Gallerie

Organische Faserdämmstoffe

Die geringe Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen aus natürlichen, organischen Fasern wie Zellulose, Holz, Schafwolle, Baumwolle, Kokos, Flachs, Hanf etc. entspricht den Werten konventioneller Materialien. Durch ihre hohe spezifische Wärmekapazität sorgen sie im Sommer für eine Verminderung und zeitliche Verschiebung des Wärmeintrags in Innenräume. Da zu den organischen Faserdämmstoffen sehr unterschiedliche Materialien gehören, schwankt auch der Primärenergieinhalt stark.

Nicht zuletzt aufgrund der Optimierung vieler Produkte ist der Marktanteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen in den letzten Jahren gewachsen. Diese sind ressourcenschonend, die CO₂-Bilanz bei Rohstoffgewinnung, Transport, Produktion und Verarbeitung kann besonders günstig sein. Im Falle eines Rückbaus ist in der Regel eine Wiederverwendung möglich. Ansonsten ist eine Entsorgung meist ohne Umweltbelastung möglich, es sein denn, die Produkte sind mit Bioziden gegen Insektenbefall oder chemischen Flammschutzmitteln behandelt. Die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) empfiehlt im Hinblick auf Nachhaltigkeits- und Gesundheitsaspekte vor allem Produkte aus

- Holzweichfasern, Holzspänen

- Hanf

- Schafwolle

- Flachs

- Seegras

Bei zahlreichen Anwendungen können nachwachsende Dämmstoffe mit den technischen Daten konventioneller Dämmstoffe mithalten; in Bezug auf das Raumklima und andere bauphysikalische Eigenschaften haben sie durchaus Vorteile. Bei historischen Fachwerkkonstruktionen ist der Einsatz von nachwachsenden Dämmstoffen unbedingt empfehlenswert: Hier ist eine kapillaraktive Wärmedämmung mit Naturdämmstoffen und Lehm sinnvoll; auf eine Dampfbremse sollte verzichtet werden.

Gallerie

Mineralische Dämmstoffe

Anorganische Dämmstoffe bestehen aus künstlichen mineralischen Stoffen, zu ihnen gehören Mineralwolle wie Stein- oder Glaswolle und geschäumtes Glas. Früher setzten einige der anorganischen Stoffe lungengängige Faserstäube frei, die ein krebserzeugendes Potenzial aufwiesen. Die heute hergestellten Mineralwolledämmstoffe sind frei von Krebsverdacht. Allerdings wird Glas- und Steinwolle, die vor 1996 eingebaut wurde, als krebsverdächtig eingestuft. Seit der Jahrtausendwende sind in Deutschland nur noch Mineralwolledämmstoffe zugelassen, die nicht krebsverdächtig sind. Beim Ein- und Ausbau sollte dennoch auf konsequent staubarmes Arbeiten und geeignete Schutzmittel (Schutzhandschuhe, ggf. Schutzbrille und Maske) geachtet werden. Ein Vorteil mineralischer Dämmstoffe ist die Nichtbrennbarkeit, weshalb beispielsweise Steinwolle als Dämmstoff in mehrgeschossigen Holzbauweisen zum Einsatz kommt.

Gallerie

Dämmstoffe mit zellulärer Struktur

Zu den mineralischen Schäumen zählen Perlite, Blähton, Calciumsilikat-Platten und Schaumglas. Sie sind unter stofflichen Gesichtspunkten weitgehend unproblematisch. Ihre Anwendungsmöglichkeiten sind jedoch wegen ihrer mechanischen Eigenschaften und der daraus resultierenden anderen Verarbeitung eingeschränkt.

Zu den künstlichen organischen Dämmstoffen zählen Polyäthylen, Polystyrol oder Polyurethan. Sie werden wegen ihrer Brennbarkeit mit Flammschutzmitteln ausgerüstet; häufig kommen für diesen Zweck brom-organische Verbindungen mit Dioxinbildungspotenzial im Brandfall zum Einsatz. Als Treibmittel sollten keine Stoffe mit Ozonabbaupotenzial und hohem Treibhauspotenzial verwendet werden. Für einige Dämmstoffprodukte werden immer noch derartige Treibmittel eingesetzt.

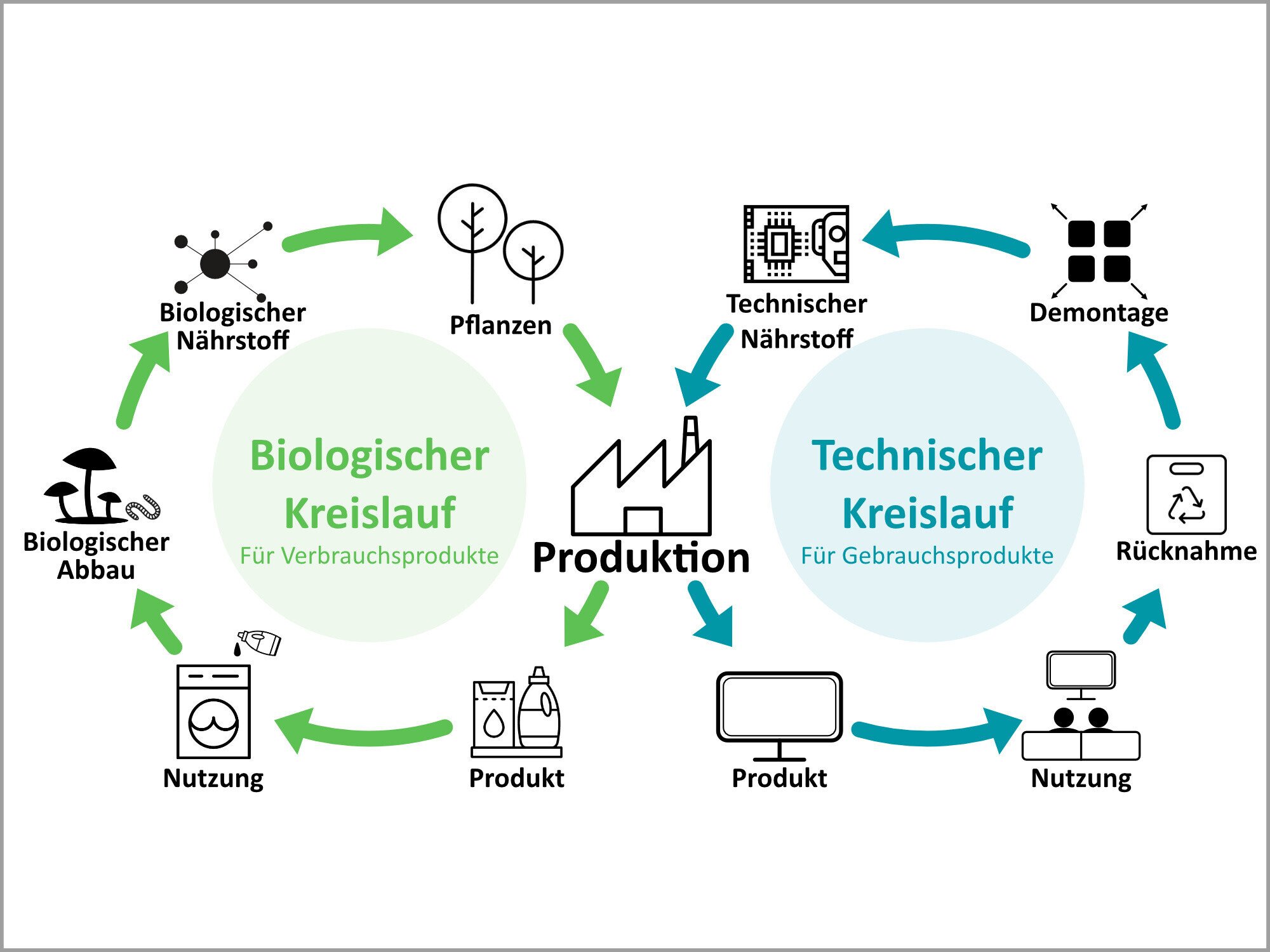

Wichtig bei der Entscheidung welcher Dämmstoff zum Einsatz

kommt, sind neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten

auch der Arbeits-, Verbraucher- und Umweltschutz. Nicht nur der

unmittelbare Einbau, sondern die gesamte Lebensdauer des

Dämmstoffproduktes – einschließlich des späteren Recyclings (z. B.

Wiederverwendung oder Wiederverwertung) bzw. Deponierung – sollten

in Betracht gezogen werden.

Auf der unten genannten Webseite zum Nachhaltigen Bauen des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sind die Umweltindikatoren von Wärmedämmstoffen und anderen Produkten zusammengestellt: Über ÖKOBAUDAT und WECOBIS gibt es Informationen und Kennwerte im Detail, weiterhin sind Tabellen zur Nutzungsdauer von Bauteilen sowie die Umweltproduktdeklarationen (EPD) abrufbar.

Fachwissen zum Thema

Wienerberger | Kontakt 0511 / 610 70-0 | www.wienerberger.de