Winterlicher Wärmeschutz

In unseren Breiten muss der Wärmeschutz an Gebäuden auf unterschiedliche klimatische Bedingungen reagieren. Ziel ist ein ganzjährig angenehmes Raumklima. Im klassischen bauphysikalischen Sinn teilt sich der Wärmeschutz in den sommerlichen und winterlichen Wärmeschutz auf. Der winterliche Wärmeschutz hat die Aufgabe, Wärmeverluste in einem Gebäude zu reduzieren, den Bewohnern eine hygienisch einwandfreie Lebensweise zu ermöglichen und einen dauerhaften Schutz der Baukonstruktionen gegen klimabedingte Feuchteeinwirkungen sicherzustellen. Voraussetzung ist, dass die Räume entsprechend ihrer Nutzung ausreichend beheizt und belüftet werden.

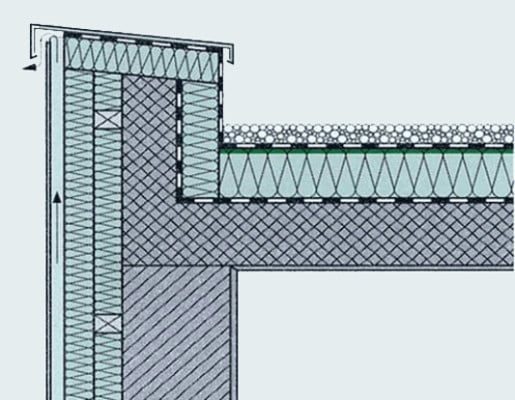

Gallerie

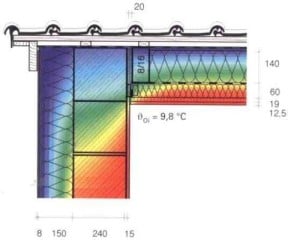

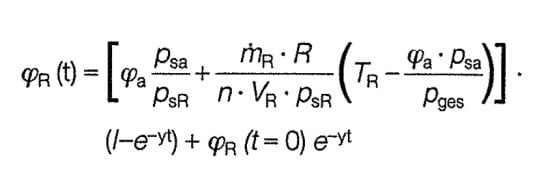

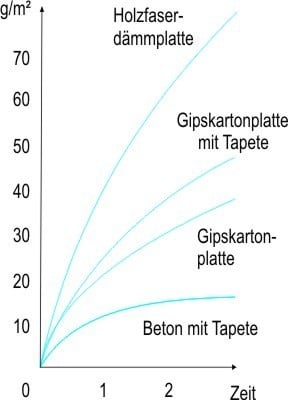

Die verschiedenen bauphysikalischen Vorgänge, die im Bereich des winterlichen Wärmeschutzes eine Rolle spielen, sind thematisch nicht einfach voneinander zu trennen. So muss unter anderem unbedingt auf die Vermeidung von Tauwasser geachtet werden, da es ab einer gewissen Menge unweigerlich zur Schimmelpilzbildung führt. Eine weitere wichtige Anforderung ist es, Wärmebrücken zu vermeiden bzw. zu minimieren.

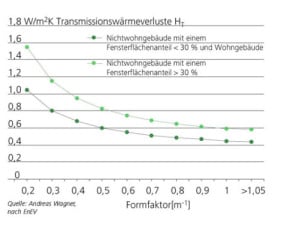

Der bauliche Mindestwärmeschutz ist in der DIN 4108

Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden geregelt. Diese

DIN wird ergänzt durch die Energieeinsparverordnung (EnEV), in der die

Anforderungen an den energetischen Mindestwärmeschutz und

Grenzwerte formuliert sind, die durch den

Wärmedurchgangskoeffizienten, den sogenannten U-Wert in W/m²K

beschrieben.

Fachwissen zum Thema

Wienerberger | Kontakt 0511 / 610 70-0 | www.wienerberger.de