Varisano Klinikum in Frankfurt-Höchst

Weltweit erstes Passivhausklinikum

Gebäude, die durch verschiedene bauliche und haustechnische Maßnahmen ohne herkömmliche Heizung bzw. Klimaanlage auskommen, können vom Darmstädter Passivhaus-Institut zertifiziert werden. Ein solches Bauwerk verbraucht rund neunzig Prozent weniger Heizwärme als ein vergleichbares Gebäude im Baubestand, da es passive Wärmequellen wie die Abwärme von Personen und technischen Geräten nutzt. Für den Standort Frankfurt-Höchst hat das Team von Wörner Traxler Richter das weltweit erste als Passivhaus zertifizierte Klinikum geplant.

Gallerie

Seit 2005 müssen alle öffentlichen Neubauten in Frankfurt sowie Bauten auf Grundstücken, die von der Stadt gepachtet oder gekauft werden nach Passivhausstandard geplant werden. Für ein so energieintensives Gebäude wie ein Klinikum der Maximalversorgung gab es bis dato allerdings noch keine vergleichbaren Realisierungsbeispiele oder Vorgaben seitens des Passivhaus-Institutes. Die ZEG als Bauherrin, eine damalige hundertprozentige Tochter der Stadt Frankfurt, entschied sich, die Herausforderung anzunehmen und mit dem Varisano Klinikum Frankfurt-Höchst das erste Passivhausklinikum zu errichten.

Nachhaltige Entscheidung Neubau

Betrachtet man den Ressourcen- und Energieverbrauch von Krankenhäusern über ihren Lebenszyklus hinweg, ist die bauliche Realisierung zwar ein wichtiger Faktor, doch mehr noch fällt der spätere Betrieb ins Gewicht. So wäre eine Sanierung des Bestandsgebäudes des Klinikums Höchst aus den 1960er-Jahren zwar möglich gewesen, vor dem Hintergrund des Primärenergieverbrauchs allerdings war der Neubau im Passivhausstandard die nachhaltigere Entscheidung.

Vom Bedarf zur Gebäudekubatur

Die Gestaltung des etwa 77.500 m² (BGF) großen Klinikgebäudes

mit rund 670 Betten unterlag nicht nur einem ästhetischen Anspruch,

sondern vor allen Dingen organisatorischen und technischen

Rahmenbedingungen. Die grundlegende Struktur des Bauwerks besteht

aus einem zweigeschossigen Sockel mit medizinischen

Funktionsbereichen, darüber befinden sich ein Technikgeschoss sowie

drei Pflegeebenen. Das Teiluntergeschoss dient der Ver- und

Entsorgung und nimmt Bereiche der technischen Gebäudeausrüstung

auf. Die bauliche Struktur folgt den Bedürfnissen der

Pflegestation, in der möglichst viele Patientenzimmer mit freiem

Blick in die Umgebung und viel Tageslicht untergebracht werden

sollten, woraus sich eine wiederholende H-Form des Grundrisses

ergab. Diese verbindet sich städtebaulich mit der Gebäudetypologie

der benachbarten Zeilenbauten und ermöglicht gleichzeitig eine

künftige Entwicklung des Campus. Die für eine wirtschaftliche

Betriebsorganisation wichtigen kurzen Wege waren ebenfalls ein

maßgeblicher Faktor bei der Grundrissgestaltung. Loggien und

Dachterrassen bieten Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien mit Blick

auf die Frankfurter Skyline.

Gallerie

Die Haupterschließung im Inneren erfolgt über die sogenannte Magistrale, eine Art Rückgrat, das durch großzügige Innenhöfe und bis zu sechs Geschosse hohe Lufträume alle Ebenen miteinander verbindet. Entlang der Südostseite dieser Magistrale wird durch mehrgeschossige Verglasungen ein hoher solarer Wärmeeintrag erzielt. Die Lufträume sind wichtige Klimapuffer, deren Öffnungen in der obersten Ebene auch zur Nachtauskühlung während der Sommermonate dienen.

Planung im Passivhausstandard

Wesentlich für ein Passivhaus sind eine hochgedämmte

Gebäudehülle (Jahresheizwärmebedarf ≤ 15 kWh/(m²a)), die Vermeidung

von Wärmebrücken, eine Dreifachverglasung mit

Wärmedurchgangskoeffizient Uw < 0,8 W/(m²K),

passive Solarenergienutzung durch Südorientierung und Wärmerückgewinnung aus der Abluft.

Das Passivhausprinzip wird oft mit der Wirkungsweise einer

Thermoskanne verglichen: Durch gute Dämmung und hohe Luftdichtheit

wird die Wärme im Inneren gehalten. In den Pflegebereichen

funktioniert das sehr gut, in den Funktionsbereichen mit hohen

Wärmelasten durch medizintechnische Geräte erwies es sich jedoch

als eher nachteilig. Dies wurde bei der Gebäudesimulation im

erforderlichen Kühlbedarf deutlich.

Gallerie

Um die Luftdichtheit des Klinikneubaus sicherzustellen, wurde –

wie bei allen Passivhäusern obligatorisch – ein Blower-Door-Test

durchgeführt, für den das Gebäude in zehn Abschnitte unterteilt

wurde. Wichtig für das Planungsteam war auch der Einsatz des

Passivhaus-Projektierungspakets (PHPP) ab der Vorplanung, mit dem

alle Beteiligten rechtzeitig erkennen konnten, ob die Ziele zum

Erreichen der Zertifizierung eingehalten oder ob an einzelnen

Stellen nachjustiert werden muss.

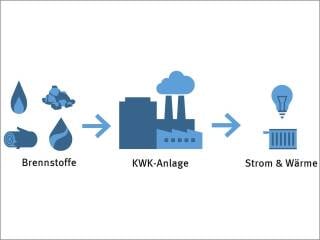

Notwendige Gebäudetechnik

Der zunächst geplante Einsatz eines Eisspeichers und die Nutzung von Geothermie mussten nach Prüfung der Voraussetzungen vor Ort aus dem Konzept gestrichen werden. Die Anpassungen während der Planungsphase ergaben zudem, dass für die Kraft-Wärme-Kopplung statt eines BHKW nun ein Brennstoffzellengerät eingesetzt wird. Die Temperaturübergabe an den Raum erfolgt über kleine Heizkörper, die nach den Berechnungen eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, dennoch aber aus psychologischen Gründen für die Patientinnen und Patienten eingebaut wurden. Eine hohe Behaglichkeit wird vornehmlich über eine Betonkernaktivierung in den Patientenzimmern erreicht, weshalb die Decken dort nicht verkleidet, sondern lediglich angestrichen sind. Die Lüftungsanlage ist mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. In Summe sorgen alle Maßnahmen dafür, dass auch der elektrische Energieverbrauch um über dreißig Prozent gegenüber einer herkömmlichen Planung gesenkt werden konnte.

Im Juni 2022, rund dreißig Jahre nach dem Bau des ersten Passivhauses in Deutschland, fand die Zertifikatsübergabe für den Neubau des Varisano Klinikums Frankfurt-Höchst statt. -tg

Bautafel

Architektur: wörner traxler richter planungsgesellschaft, Frankfurt am Main

Projektbeteiligte: ZECH Hochbau, Frankfurt am Main und Max Bögl Stiftung & Co., Frankfurt am Main (Generalunternehmer); FAAG TECHNIK, Frankfurt am Main (übergeordnete Passivhaus-Koordination); brendel Ingenieure, Frankfurt am Main (TGA); mtp Planungsgesellschaft für Medizintechnik, Frankfurt am Main (Medizintechnik); R&P Ruffert Ingenieurgesellschaft, Limburg an der Lahn (Tragwerk); HHP West Beratende Ingenieure, Bielefeld (Brandschutzbeauftragte); Herz & Lang, Schongau (Passivhaus-Consulting); HPP Architekten, Stuttgart (Ausführungsplanung)

Bauherr*in: Zentrale Errichtungs Gesellschaft für das Klinikum Frankfurt Höchst, Frankfurt am Main

Fertigstellung: 2022

Standort: Gotenstraße 6-8, 65929 Frankfurt am Main

Bildnachweis: Frank Blümler, Frankfurt; wörner traxler richter planungsgesellschaft, Frankfurt am Main

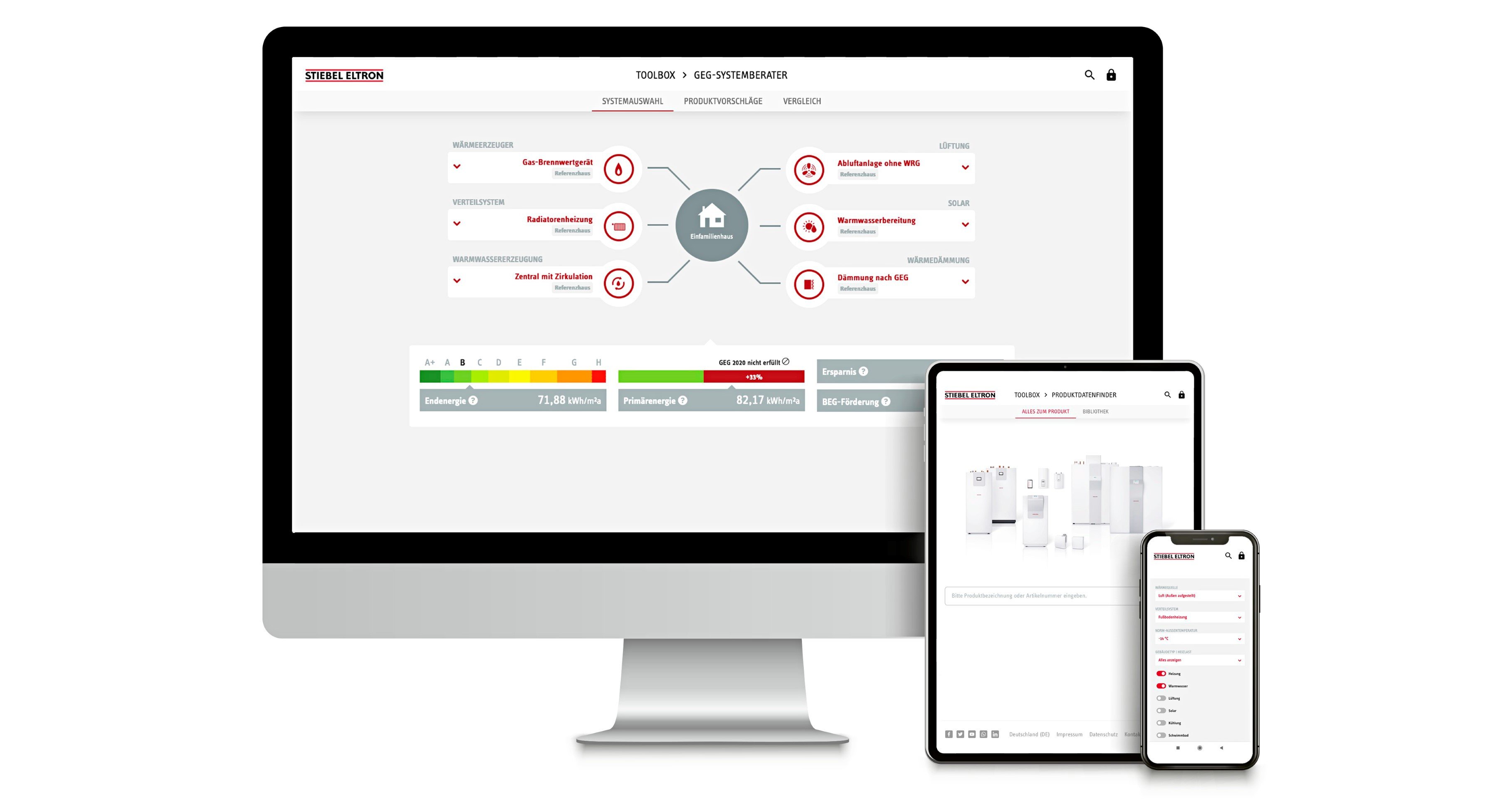

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de