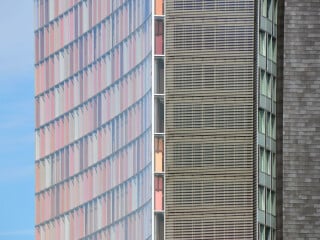

Doppelfassaden: Kastenfenster-, Schacht-Kasten- und Korridorfassade

Die Mehrgeschoss- oder Zweite-Haut-Fassade (ZHF) wird ohne horizontale und vertikale Abschottungen als äußeres Schild vor der Innenfassade angeordnet. In der Regel ist sie als nicht tragendes Element ausgebildet. Die Be- und Entlüftung des Fassadenzwischenraumes erfolgt über boden- und dachnahe Öffnungen in der Außenfassade. Im Winter können diese geschlossen werden, so dass der Zwischenraum als Pufferzone dient und den Wärmeschutz erhöht. Im Sommer verhindern die geöffneten Fassadenklappen eine thermische Überhitzung.

Gallerie

Die Breite des Fassadenzwischenraumes an Luftein- und auslässen

sollte aufgrund der gewollten Kaminwirkung nicht kleiner als 20 cm

ausgeführt werden. Soll der Raum zu Wartungs- oder Reinigungszwecke

begehbar sein, so muss seine Breite mehr als 50 cm betragen. Ist

die zweite Schale in einem großen Abstand vor der ersten angeordnet

wie z.B. in Atrien, spricht man auch von Klimahüllen; überdecken

sie das gesamte Gebäude, handelt es sich um das

Haus-im-Haus-Prinzip bzw. um integrierte Glashäuser. Ein Beispiel

dafür ist die Fortbildungsakademie Mont Cenis in Herne, geplant von

den französischen Architekten Jourda und Perraudin. Sie stellten

mehrere Bauten in eine große Glashalle, die als Pufferzone dient.

Durch deren großes Volumen soll sich ganzjährig ein angenehmes

Raumklima einstellen.

Vorteile der Zweiten-Haut-Fassade sind der Schutz der

Zusatzelemente für Sonnen- oder Blendschutz

im Zwischenraum und die einfache Steuerbarkeit aufgrund des

thermischen Auftriebs sowie die relativ geringen

Herstellungskosten. Die fehlende Abschottung im

Fassadenzwischenraum birgt jedoch die Gefahr der Schallübertragung

von Raum zu Raum und von Geschoss zu Geschoss. Auch

brandschutztechnisch ist die Mehrgeschossfassade kritisch zu

betrachten, da sich der im Brandfall entstehende Rauch über den

Fassadenzwischenraum schnell verteilt. Ein weiterer Nachteil ist

die nach oben hin stark ansteigende Lufttemperatur, die ein Öffnen

des Fensters in den oberen Geschossen kaum möglich macht. Aus

diesem Grund wird häufig eine mechanische Be- und Entlüftung

eingesetzt.

Um die Nachteile nicht unterteilter Doppelfassaden zu vermeiden ist

es sinnvoll, den Luftzwischenraum zu unterteilen bzw. abzuschotten.

Dies kann sowohl mit horizontaler (Korridor- oder

Kastenfensterfassade) oder mit vertikaler (Schacht-Kasten-Fassade) Segmentierung

erfolgen.

Kastenfenster-Fassade

Die Kastenfenster-Fassade basiert auf dem Prinzip des

Kastenfensters, ist aber als geschosshohe Fassade mit

horizontaler und vertikaler Abschottung ausgebildet. Die

horizontale Abschottung erfolgt üblicherweise geschossweise, die

vertikale achsweise. Zusammen verhindern sie die Luft- und

Schallübertragung sowohl über die Geschosse als auch zu den

angrenzenden Räumen. Die Fenster der Innenräume können zum Lüften

in den Fassadenzwischenraum geöffnet werden. Die Außenfassade

enthält jeweils Öffnungen für Zu- und Abluft ober- und unterhalb

der Abschottung. Durch ihre versetzte Anordnung soll verhindert

werden, dass die Abluft der unteren Elemente in die Zuluftöffnungen

der darüber angeordneten strömt.

Kastenfenster-Fassaden werden dort eingesetzt, wo eine hohe

Separierung der Raumnutzer gefordert ist oder um kleinere

Mieteinheiten in Hochhäusern zu realisieren. Vorteile bieten diese

Fassaden in der Montage, da sie als komplett vorgefertigte Element

sehr schnell und ohne Gerüst montiert werden können.

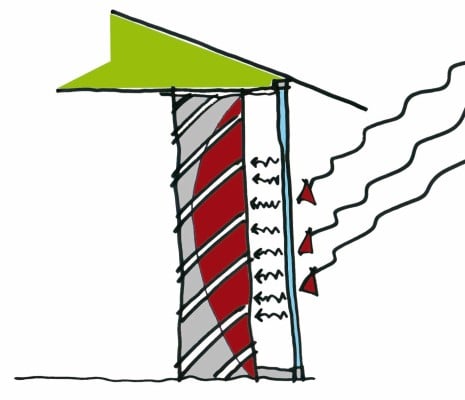

Schacht-Kasten-Fassade

Die Konstruktion der Schacht-Kasten-Fassade basiert auf einer

Abwandlung der Kastenfenster-Fassade. Bei der

Schacht-Kasten-Fassade ist neben jedem Kastenelement ein

Abluftschacht installiert, der über mehrere Geschosse führt. Die

Zuluft gelangt über Öffnungen im unteren Bereich der Außenfassade

in den Zwischenraum des jeweiligen Kastenelements. Nachdem sie sich

erwärmt hat gelangt sie als Abluft über oben angeordnete Öffnungen

in den jeweils angrenzenden Schacht. Infolge des Auftriebes durch

temperaturbedingte Druckdifferenz (Kamineffekt) wird die warme Luft

aus den Fassadenzwischenräumen über den Schacht nach außen

abgeführt. Aus strömungstechnischen Gründen ist die Kaminhöhe

begrenzt. Reicht die thermische Auftriebswirkung nicht aus, kann

sie durch ein mechanisches Lüftungsaggregat am oberen Schachtende

unterstützt werden. Die dafür notwendige Ventilatorleistung ist

energieintensiv und damit teuer.

Aufgrund der anteilig geringen Öffnungen in der Außenfassade bietet

die Schacht-Kasten-Fassade eine gute Schallschutzfunktion gegen

Außenlärm. Die geringe Durchlüftung im Winter erhöht die

Pufferwirkung der Fassade, führt jedoch dazu, dass bei geöffneter

innerer Fassade die äußere Glasscheibe beschlagen kann.

Korridorfassade

Bei Korridorfassaden ist der

Fassadenzwischenraum jeweils geschossweise voneinander getrennt.

Zusätzlich können aus akustischen und brandschutztechnischen

Gründen vertikale Schotten innerhalb des Geschosszwischenraumes

angeordnet werden. Die Zu- und Abluftöffnungen befinden sich ober-

und unterhalb der Trennungsebenen. Sie sind versetzt zueinander

angeordnet, um eine Reinfiltration der Luft von Geschoss zu

Geschoss zu vermeiden. Der hohe Anteil der Zu- und Abluftöffnungen

begünstigt jedoch die Schallübertragung. Von Vorteil ist die

Vermeidung einer thermischen Überhitzung aufgrund der

geschossweisen Abschottung, die bei einer Luftführung über mehrere

Geschosse bei den oberen Geschossen auftreten kann.

Korridorfassaden kommen meist bei geschossweise gleicher Vermietung

zum Einsatz, weil dann auf teure Trennwandelemente im

Fassadenzwischenraum verzichtet werden kann. Allerdings ist in

diesem Fall die Schallübertragung von Raum zu Raum

ungünstig.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Fassade sponsored by:

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

Kontakt 0711 / 9751-0 | info@mhz.de