Umnutzung eines Lazarettgebäudes in Kiel

Arbeiten und Wohnen im Anscharpark

Der Ausbau der Marine war dem letzten deutschen Kaiser

bekanntermaßen eine Herzensangelegenheit. Mit der Erweiterung des

Kieler Kriegshafens zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand dabei

auch ein Lazarett, das sich, wie viele zeitgleich entstandene

Spitalbauten auch, auf einzelne Pavillons verteilte. Im Stadtteil

Wik zwischen Förde und Kanal in eine Parkanlage gebettet, wurden

die Räumlichkeiten nach dem Weltkrieg durch die

Anschar-Schwesternschaft als ziviles Krankenhaus betrieben, während

andere Teile des Ensembles durch das städtische Hospital sowie das

Universitätsklinikum genutzt wurden. Bauliche Mängel, die der

Nutzung als Heilstätte ein Ende setzten, führten schließlich zum

Abriss etlicher der denkmalgeschützten Pavillons. Zu den Bauten,

die erhalten werden konnten, gehört das einstige

Absonderungsgebäude. Seit einem umfassenden Umbau beherbergt der

Trakt, in dem ursprünglich Patienten mit ansteckenden Krankheiten

untergebracht waren, neben Wohnungen auch das Kieler

Architekturbüro BSP, dem zugleich die Umgestaltung oblag.

Gallerie

Bereits 2003 hatte das Planungsunternehmen ein Konzept zur

denkmalgerechten Nachnutzung des Krankenhausensembles erarbeitet.

Während aber diese Überlegungen weitgehend unberücksichtigt

blieben, verfielen die Pavillons zunehmend. Erst als das Areal zum

Wohnquartier umgestaltet wurde, ergab sich die Gelegenheit, das

Haus mit der Nummer 7, in dem sich zuletzt eine neurochirurgische

Klinik befand, zu retten. Während die steinerne Fassade wie auch

die Treppenhäuser in enger Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden

erhalten und instandgesetzt wurden, bot sich im Innern, das im

Laufe der fast hundertjährigen Nutzungen immer wieder verändert

worden war, die Möglichkeit, zehn zeitgemäße und nutzungsgerechte

Wohneinheiten sowie Büroflächen auf 300 Quadratmetern zu

schaffen.

Tradition und Gegenwart

In der Absicht, die energetische Performance der Fassade zu verbessern, ohne die Anmutung der Gebäudehülle dabei in Mitleidenschaft zu ziehen, wurde der Bau mit einer mineralischen Innendämmung ausgestattet. Indessen sind die Fenster und Außentüren, die in den 1960er-Jahren ausgetauscht worden waren, anhand von Originalelementen der anderen Hospitalbauten rekonstruiert worden. An anderer Stelle wich das Planungsteam hingegen von der ursprünglichen Gestalt ab, sodass etwa Dachaufbauten aus Corten-Stahl an die Stelle der vormaligen Gauben traten. Zugleich galt es neue Lösungen für Herausforderungen zu finden, die sich erst nach Ende der Krankenhausnutzung stellten: So wurde der Altbau nicht nur mit einem Fahrradkeller und einem zusätzlichen Treppenhaus, sondern auch mit Balkonen versehen.

Wohnen und Arbeiten

Das Erdgeschoss des symmetrischen Baus beherbergt im

nordwestlichen Teil das Architekturbüro: Während die Zeichentische

in den einstigen Krankenzimmern zu finden sind, die untereinander

durch Enfiladen verbunden wurden, kann der Krankenhausflur heute

als Besprechungsraum fungieren. Auf der gegenüberliegenden Seite

des Portals, wo im Zuge des Umbaus Wohnungen geschaffen wurden, ist

der Korridor indessen kaum noch zu erahnen, finden sich doch an

Stelle des breiten Gangs nun sogar ein Bad und ein vollwertiges

Zimmer. Dank des neuen Treppenhauses, das ebenfalls hier entstanden

ist, können die Obergeschosse auch ohne lange Flure erschlossen

werden. Wenn sich der Bewohnerschaft somit Räume bieten, die die

frühere Nutzung kaum erahnen lassen, nutzte das Planungskollektiv

gleichwohl die Auseinandersetzung mit dem Bestand, um ungewöhnliche

wie interessante Grundrisse zu schaffen.

Beschläge: Traditionelle Eleganz

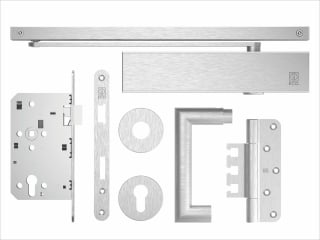

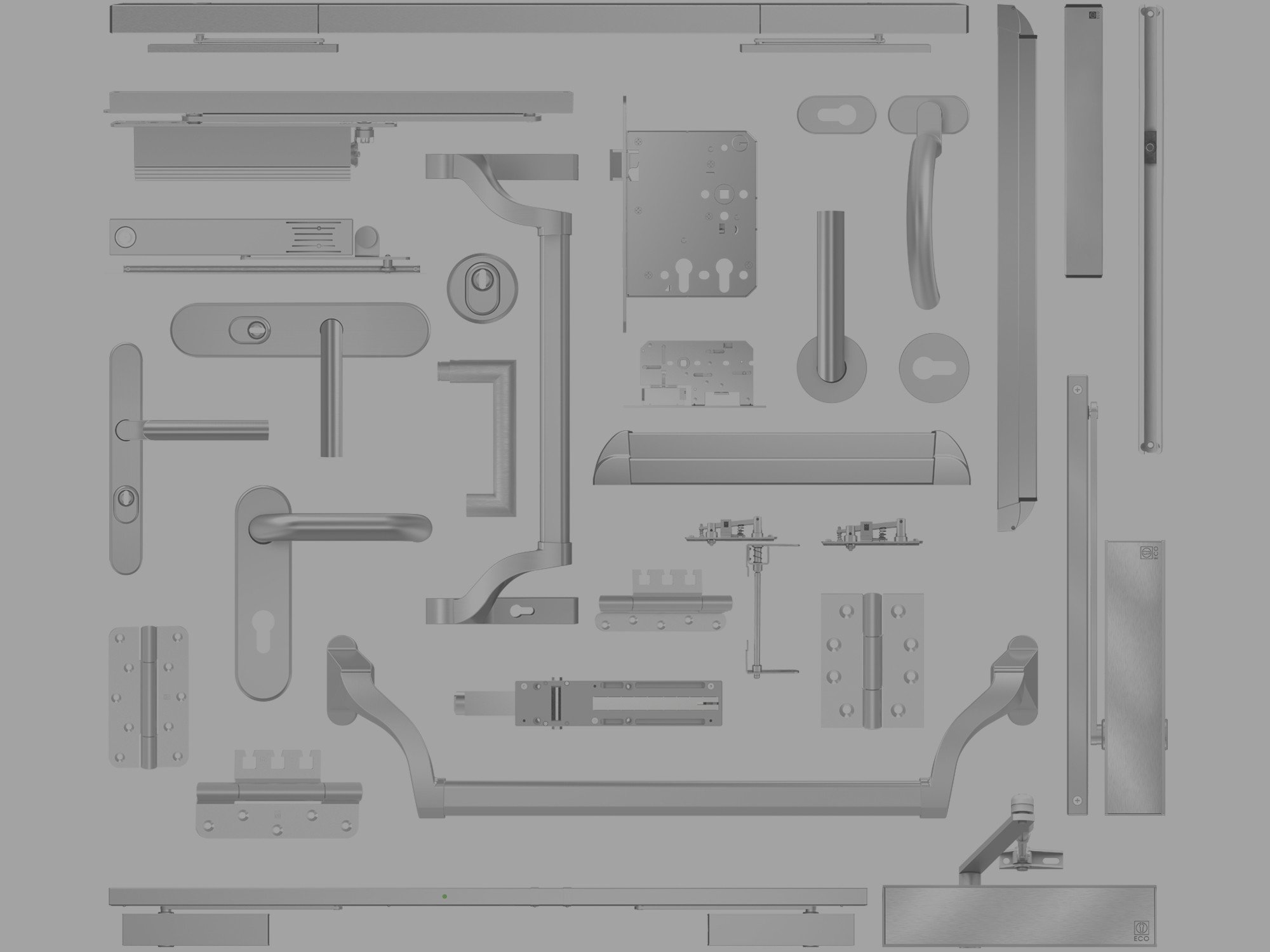

Die Herausforderung, die Architektur des Bestandsgebäudes fortzuschreiben, ohne dabei bloß zu rekonstruieren, betraf indessen auch die Details. So fiel etwa die Entscheidung, die historischen Fenstergriffe nicht zu kopieren, sondern unverkennbar zeitgemäße Beschläge zu wählen, die sich gleichwohl durch eine klassische Eleganz auszeichnen. Versehen wurden die Fensterrahmen folglich mit Oliven (die Drehgriffe verdanken ihren Namen der Ähnlichkeit mit der Steinfrucht) aus massivem Edelstahl. Matt gebürstet, harmonieren sie auch durch ihre sichtbare Verschraubung mit der Architektur des einstigen Lazarettgebäudes – und passen ebenso gut zu den gewählten Türdrückern des gleichen Herstellers, die, nicht minder elegant, auf einen Entwurf des dänischen Architekturbüros C. F. Møller zurückgehen. –ar

Bautafel

Architektur: BSP Architekten, Kiel

Projektbeteiligte: Ingenieurbüro für Struktur + Festigkeit, Kiel (Ingenieurplanung); Randi by Eco Schulte, Menden (Fensterolive 1775 und Türdrücker 1060)

Bauherrschaft: Baugemeinschaft Haus 7 im Anscharpark

Fertigstellung: 2017

Standort: Boltenhagener Straße 4-8, 24106 Kiel

Bildnachweis: Bernd Perlbach, Preetz

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Surftipps

Baunetz Wissen Beschläge sponsored by:

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

58706 Menden

Telefon: +49 2373 9276-0

www.eco-schulte.com und www.randi.com