Freie Lüftung

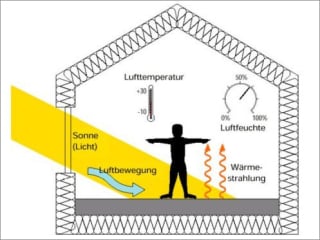

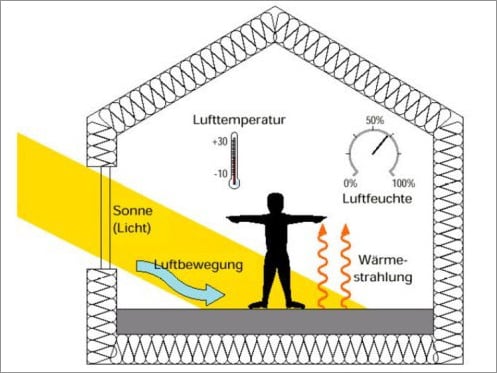

Der Austausch der verbrauchten, sauerstoffarmen und feuchten Luft im Innenraum ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Sicherstellung eines behaglichen Raumklimas. Aber auch die Bausubstanz selbst wird geschützt, denn die Feuchtigkeit kann sich an kälteren Stellen im Raum absetzen und dort zu Schimmelbildung führen. Im Gegensatz zur mechanischen Lüftung, bei der die Luft durch eine Lüftungsanlage zwangsweise ausgetauscht wird, erfolgt die freie Lüftung auf natürliche Weise. Über undichte Öffnungen (Fugen, Fenster oder Rollladenkästen) oder durch schlichtes Öffnen der Fenster strömt Frischluft ins Innere. Dies funktioniert über natürliche Kräfte wie den Wind (Druckunterschiede) oder den thermischen Auftrieb. Durch den dabei entstehenden Luftvolumenstrom wird die Innenraumluft ausgetauscht.

Gallerie

Neubauten oder energetisch sanierte Gebäude sind heutzutage möglichst dicht ausgeführt, um Wärmeverluste zu minimieren. Deshalb wird bei diesen Bauten in der Regel eine mechanische Lüftung (mit Wärmerückgewinnung) eingeplant. Da die Belüftung ausschließlich durch die Fenster abhängig vom Nutzerverhalten ist, ist die reine Fensterlüftung in diesem Zusammenhang nicht mehr zulässig. Jedoch kann die Fensterlüftung andere Konzepte ergänzen, um zeitweise höhere Lasen abführen zu können.

Bei der freien Lüftung handelt es sich immer um einen direkten

Austausch der verbrauchten Innenraumluft durch Frischluft von

draußen. Eine Rückgewinnung der Wärme wie in zentralen oder

dezentralen mechanischen Lüftungsanlagen ist in der Regel nicht

möglich. Deshalb sind es besonders unsanierte Bestandsbauten, bei

denen es noch eine freie Lüftung gibt. Sowohl die freie als auch

die ventilatorgestützte Lüftung von Wohnungen und gleichartig

genutzten Raumgruppen (Nutzungseinheiten) werden geregelt durch die

DIN 1946-6: Raumlufttechnik - Teil 6: Lüftung von Wohnungen -

Allgemeine Anforderungen, Anforderungen an die Auslegung,

Ausführung, Inbetriebnahme und Übergabe sowie

Instandhaltung.

Man unterscheidet in verschiedene Arten der freien Lüftung:

Fugenlüftung

Unter Fugenlüftung versteht man den natürlichen Luftstrom durch Spalten, Löcher und Risse im Baukörper sowie durch undichte Fenster und Türen (auch als Selbstlüftung bezeichnet). Die Intensität der Fugenlüftung ist abhängig von den Wetterverhältnissen, insbesondere vom Wind und kann nicht reguliert werden. Bei starkem Wind kann der Luftwechsel auf das Vierfache ansteigen. In vielen Altbauten beträgt der stündliche Luftwechsel in den Räumen im Winter etwa 0,3h⁻¹ < LW < 0,8h⁻¹.

Der Begriff der Fugenlüftung ist allerdings irreführend, denn dieser unkontrollierte Luftstrom ist entweder auf alte und dadurch energetisch unzureichende Bausubstanz zurückzuführen oder folgt aus einem baulichen Defekt. Beides sollte durch eine gezielte Sanierung behoben werden, sodass besonders im Winter keine unverhältnismäßig hohen Wärmeverluste und dadurch unnötig hohe Heizkosten entstehen.

Gallerie

Fensterlüftung

Der Luftwechsel, der beim Öffnen eines Fensters entsteht, heißt Fensterlüftung. Steht das Fenster über einen längeren Zeitraum in Kippstellung, spricht man von Dauerlüftung, wird es kurzzeitig und vollständig geöffnet, handelt es sich um die sogenannte Stoßlüftung. Beide, Dauerlüftung und Stoßlüftung, sichern in der Regel zwar den (von der Nutzung abhängigen) hygienisch erforderlichen Mindestluftbedarf, sind vor allem im Winter aber mit Heizwärmeverlusten verbunden. Deshalb sollte besonders bei größeren Temperaturunterschieden zwischen innen und außen allenfalls eine kurze Stoßlüftung durchgeführt werden. Fenster in Kippstellung sind im Winter nicht empfehlenswert, da neben dem hohen Heizenergieverlust auch die Fensterlaibungen auskühlen und sich dort Kondenswasser und Schimmel bilden können.

Die nötige Dauer der Fensterlüftung ist von den Außentemperaturen abhängig: Je kälter es draußen ist, desto weniger Feuchtigkeit befindet sich in der Außenluft und desto kürzer kann die Lüftungszeit sein. Ein besonders effektiver Lüftungseffekt wird durch die Querlüftung erzielt, bei der gegenüberliegende Fenster und/oder Türen geöffnet werden. Auch über Doppelfassaden mit permanent durchlüfteten Zwischenräumen, ist eine natürliche Lüftung des Gebäudes ohne Raumlufttechnische Anlagen (RLT) möglich. Eine besondere Form der freien Fensterlüftung ist die Nachtauskühlung, bei der die Fenster in der Nacht geöffnet werden, wodurch die Innenräume natürlich klimatisiert und mit Frischluft ausgestattet werden. Fenster und Lüftungsklappen sowie Dachluken müssen dazu möglichst gegenüber bzw. unten und oben angeordnet sein.

Gallerie

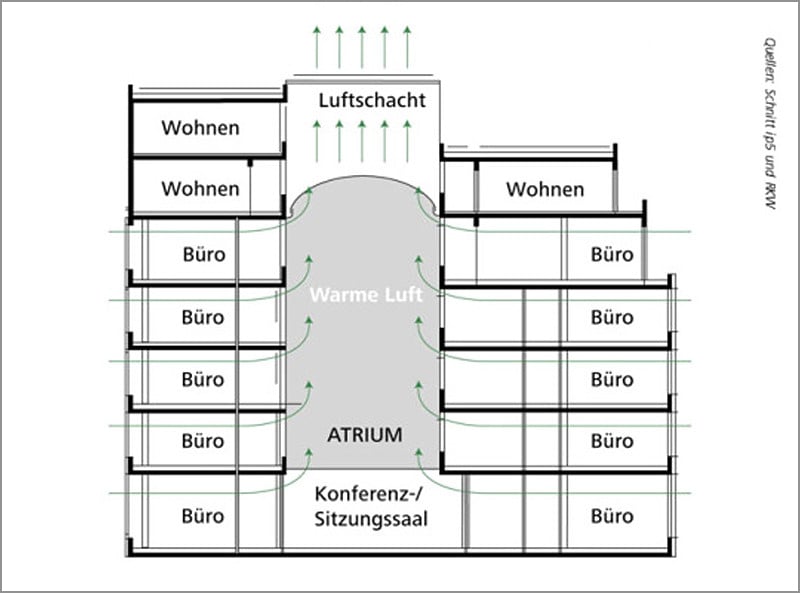

Schachtlüftung

Mit der Führung der Abluft durch einen Schacht über das Dach lässt sich der natürliche Luftwechseleffekt noch verstärken. Die Schachtlüftung nutzt den natürlichen, thermischen Auftrieb (Kamineffekt und Druckunterschiede). Die warme Innenraumluft steigt dabei nach oben, wobei im Innenraum ein Unterdruck entsteht, durch den frische Luft über weitere Öffnungen in der Fassade nachströmt. Ein Anwendungsbeispiel ist die Lüftung von fensterlosen Bädern und Toilettenräumen ohne Ventilator, wobei jeder zu lüftende Raum mit einem eigenen Luftkanal ausgestattet ist.

Berliner, Kölner und Dortmunder Lüftung

Bei diesen Lüftungsarten handelt es sich um nicht mechanische Schachtlüftungen, die man besonders in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schadstoffen von Bestandsbauten findet. Alle drei führen die Abluftschächte über das Dach, unterschiedlich sind die Arten der Frischluftzufuhr:

- Bei der Berliner Lüftung strömt die Zuluft über die undichte Außenwand und Fensterfugen ins Gebäudeinnere und gelangt durch Türschlitze oder verkürzte Türen in die Räume, die mit den Schächten verbunden sind. Da Neu- oder sanierte Bauten heute keine derartigen Schlitze und Öffnungen mehr haben dürfen und luftdicht sein müssen, ist auch die Berliner Lüftung nicht mehr zulässig.

- Bei der Dortmunder Lüftung strömt die Frischluft über einen Querschacht zunächst in den Flur, wo sie erwärmt wird, ehe sie über Überströmgitter in die übrigen Räume und schließlich zum Abluftschacht gelangt.

- Bei der Kölner Lüftung hat jeder Feuchtraum seinen eigenen Zu- und Abluftschacht. Hierbei kann es jedoch zu kalten Zuglufterscheinungen kommen, da die einströmende Luft nicht vortemperiert ist.

Durch das Anordnen von Lüftungsaufsätzen (Saugern) oder von kurzen Schächten, Dachreitern oder Dachlaternen an der höchsten Stelle eines Daches kann die Schachtlüftung verbessert werden. Diese Art der Lüftung kommt hauptsächlich bei Gebäuden mit industrieller Nutzung zur Anwendung. Dort herrschen in der Regel höhere Temperaturen in den Innenräumen, sodass ständig für Frischluft gesorgt werden muss. Um eine zu starke Auskühlung im Winter und eine zu starke Erwärmung im Sommer zu vermeiden, sollten die Abluftöffnungen durch Stellklappen oder Jalousien verstell- bzw. verschließbar ausgebildet sein. Eine Sonderform der Schacht- und Dachaufsatzlüftung sind Anlagen zum natürlichen Abzug von Rauch und Wärme (RWA).

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de