Wärmeschutz durch Luftdichtheit

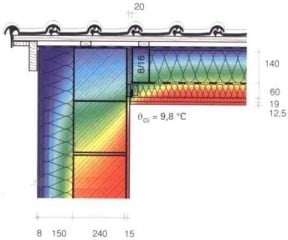

Luftdichtheit bezeichnet die Dichtheit der Gebäudehülle gegen unkontrollierte Konvektion. Diese wird verhindert über die Vermeidung von Wärmebrücken und eine Luftdichtungsebene auf der inneren Seite der Umschließungsflächen. Im Massivbau fungiert der Innenputz (Glattstrich) als Luftdichtung der Konstruktions- und Installationsfugen im Mauerwerk.

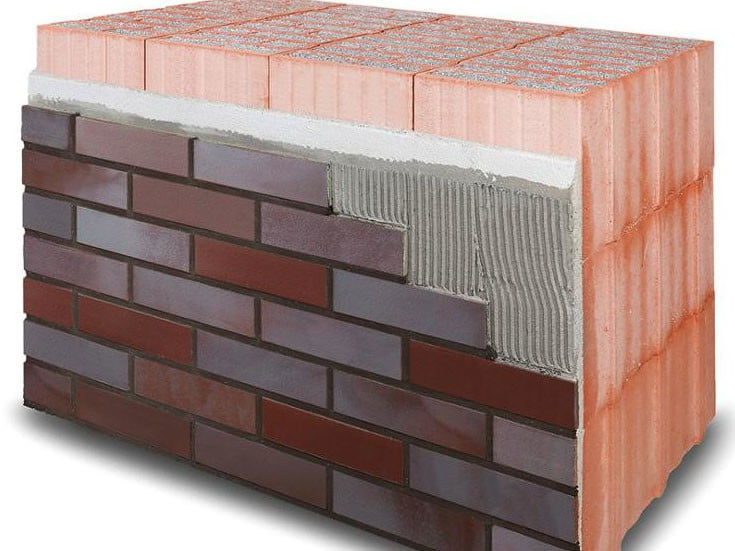

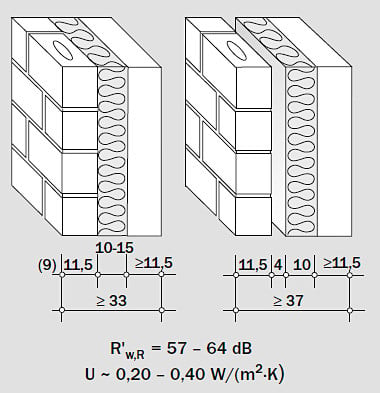

Gallerie

Bewegungen der Luft gibt es zu jeder Zeit im und um das Haus, innerhalb des Gebäudes, von außen nach innen und umgekehrt, je nach Jahreszeit und Wetter mehr oder weniger stark ausgeprägt. Temperatur- und Druckunterschiede führen zu einem Austausch von Raumluft und Außenluft durch Fugen der Gebäudehülle. Im unteren Teil strömt kältere Außenluft nach innen, während oben erwärmte Raumluft nach außen entweicht. Bereits geringe Windgeschwindigkeiten verursachen beachtlichen Druck: bei 15 km/h (Windstärke 3) ca. 12 Pascal (1 Pascal = 1 N/m²), bei 30 km/h (Windstärke 5) ca. 50 Pascal.

Folgen der Undichtheit sind:

- Erhöhter Wärmeverlust

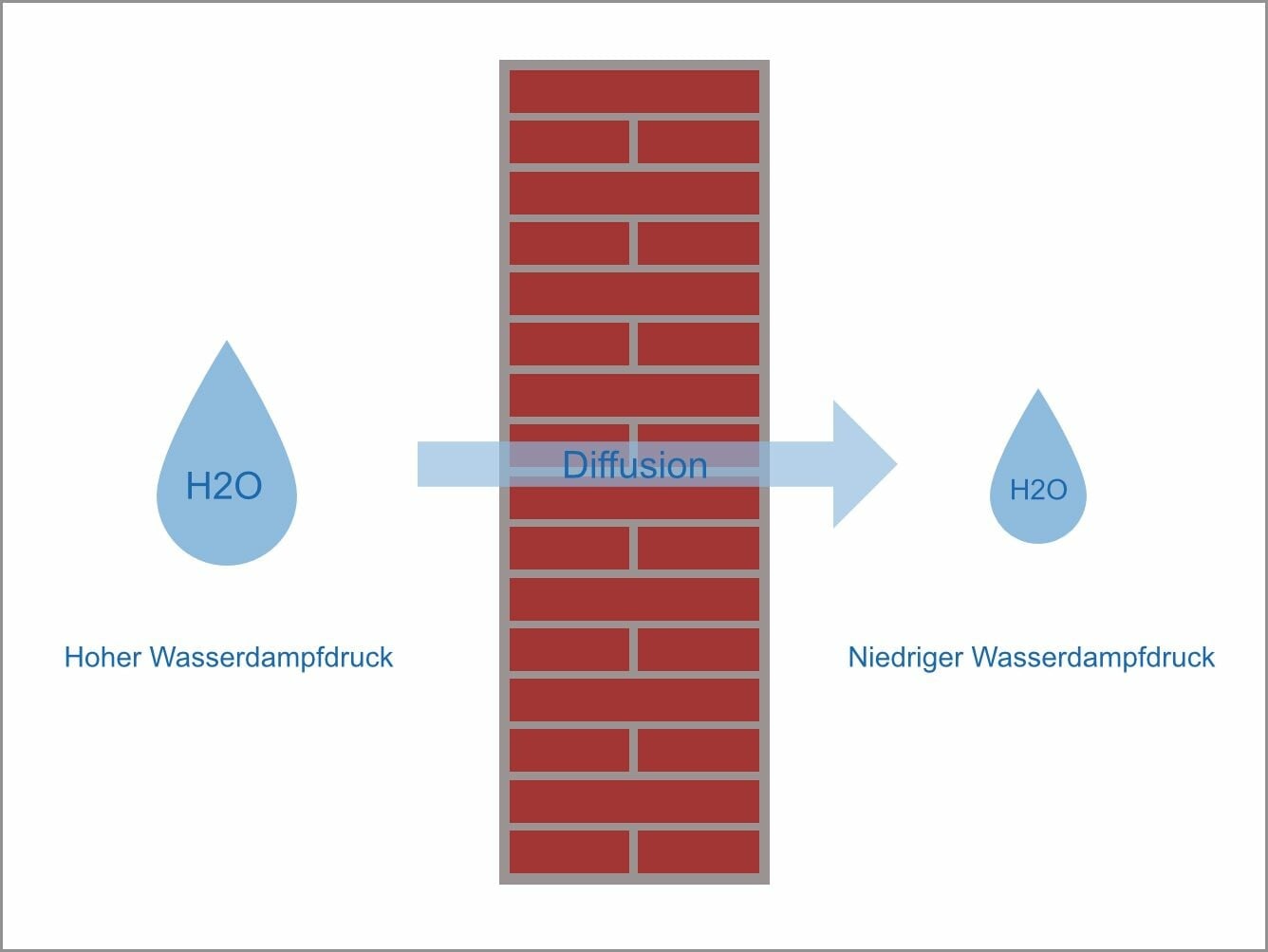

- Erhöhte Feuchtebelastung innerhalb der Konstruktion

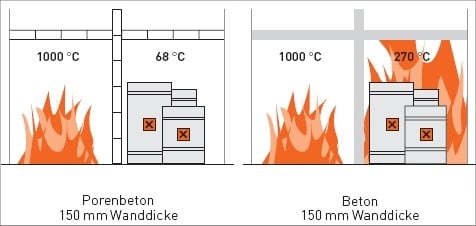

- Verringerter sommerlicher Wärmeschutz

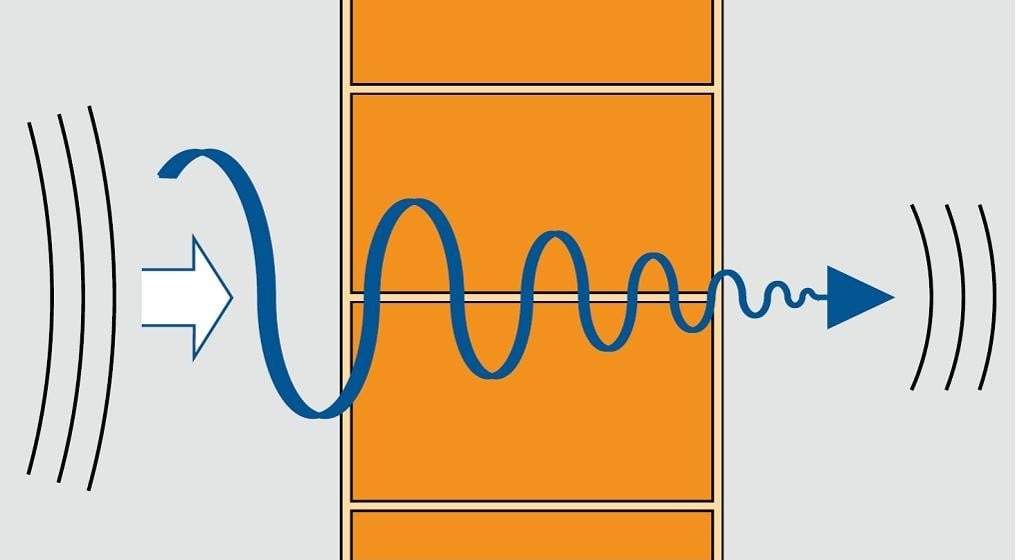

- Verringerter Schallschutz

Die Luftdichtheit wird ermittelt über Thermographiebilder und Luftstrommessungen, dem Blower-door-Test: Ein luftdicht in eine Außentür oder Fenster eingebautes Gebläse erzeugt im Gebäude einen Druckunterschied zur Außenluft. Der bei 50 Pa (Pascal) Druckdifferenz gemessene Luftstrom – jeweils bei Unter- und Überdruck – ergibt, gemittelt und mit den Faktoren Zeit und Gebäudevolumen verrechnet, die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit n 50, Einheit 1/h. Bei einem Wert von 3,0 wird zum Beispiel über die Hülle bei 50 Pascal Druckdifferenz pro Stunde das Dreifache des Raumluftvolumens ausgetauscht. Die Werteskala reicht von 1,0 - 3,0 (sehr dicht), über 3,0 - 8,0 (mitteldicht) bis über 8,0 (wenig dicht). 3,0 ist ein akzeptabler Wert für Häuser mit Fensterlüftung; bei Niedrigenergiehäusern muss der Wert 1,0 oder weniger betragen. Die luftdichte Gebäudehülle ist Voraussetzung für den Betrieb von kontrollierten Lüftungsanlagen.

Typische Leckagen:

- Sichtbare, durch die Giebelwände geführte Dachtragwerke

- Installationen in Dach- und Außenwandflächen

- An Stellen, die nach dem Ausbau nicht mehr sichtbar sind, also z.B. an Vorwandinstallationen im Sanitärbereich, oberhalb von abgehängten Decken und im Estrichbereich.

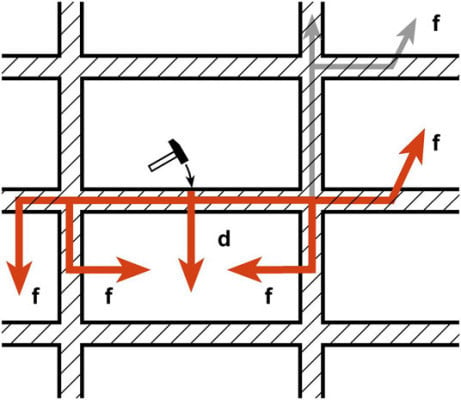

Phänomen bei Hochlochziegeln:

In den Luftkammern können freie Luftbewegungen innerhalb des

Mauerwerks auftreten. Die Luftströme gelangen weit entfernt von der

Fuge in das

Hausinnere, zum Beispiel an der Steckdose.

Fachwissen zum Thema

KS-ORIGINAL GmbH

Entenfangweg 15

30419 Hannover

www.ks-original.de