Die geschichtliche Entwicklung des Linoleums im 20. Jahrhundert

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde die Ästhetik des künstlerisch gestalteten Linoleums zu einem bedeutsamen Bestandteil der zeitgenössischen Architektur. Besonders die wichtigen Architekten der 20er Jahre – wie Bruno Taut, Ludwig Mies van der Rohe und Walter Gropius – nutzten Linoleum als innenarchitektonisches Gestaltungsmittel.

Gallerie

Den überwältigenden Erfolg dokumentieren die zahlreichen

öffentlichen Ausstellungen, auf denen Linoleum jetzt als

dekorativer Bau- und Werkstoff gefeiert wurde: auf der

Allgemeinen Landes-, Industrie- und Gewerbeausstellung in

Oldenburg 1905 (verbunden mit der Nordwestdeutschen

Kunstausstellung), auf der Ausstellung des Deutschen Museums

für Kunst in Handel und Gewerbe in Dresden 1906 sowie auf den

Weltausstellungen 1910 in Brüssel und 1913 in Genf. Die 1927

errichtete Weißenhofsiedlung in Stuttgart war fast komplett mit

Linoleum ausgestattet, ebenso die Dammerstock-Siedlung in Karlsruhe

oder die Meisterhäuser von Walter Gropius in Dessau. Als Höhepunkte

der künstlerisch-architektonischen Verwendung von Linoleum gilt die

von Mies van der Rohe und Lilly Reich konzipierte

DLW-Linoleum-Ausstellungseinheit auf der Stuttgarter

Werkbund-Ausstellung Bau und Wohnung aus dem Jahre 1927.

Der Erste Weltkrieg bedeutete eine kurze, aber einschneidende Zäsur

in der Erfolgsgeschichte des Linoleums, da die Einfuhr der

Rohstoffe Jute, Harz und Kork stockte und Leinöl für die Herstellung

von Speisen benötigt wurde. Doch bereits zu Beginn der 20er Jahre

erreichte die deutsche Linoleumproduktion wieder ihr

Vorkriegsvolumen. Während der Weimarer Republik kam es zu einer

starken Konzentration der Linoleum-Industrie in Deutschland: 1926

fusionierten die drei Delmenhorster Linoleum-Fabriken und die

Bietigheimer Fabrik zu den Deutschen Linoleum-Werken.

Unter der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland endete

die Tradition des Künstler-Linoleums abrupt. Als anspruchsloser

Bodenbelag aber war Linoleum vor allem im Objektbau weiterhin

beliebt. Doch gerade hierin gründete sein Niedergang in den 1950er

Jahren: Am Ende der Wirtschaftswunderjahre war Linoleum als

unansehnlicher Bodenbelag für Treppenhäuser und Krankenhausflure

verpönt, der Geruch des Muffigen, Verstaubten, des Unmodernen

hatte sich über den einst geliebten und gefeierten Bodenbelag

gelegt. Seit den 60er Jahren kamen außerdem zahlreiche

Konkurrenzprodukte auf den Markt: moderne Kunststoff-Beläge und

industriell gefertigte Teppichböden, später dann Fertigparkett,

Fliesen

und Korkbeläge. Sie alle machten dem Bodenbelag Linoleum schwer zu

schaffen. Ende der 60er Jahre wurde die Produktion in Deutschland

stark gedrosselt, weltweit mussten zahlreiche Produzenten die

Herstellung sogar ganz einstellen – für Linoleum schien das Ende

gekommen.

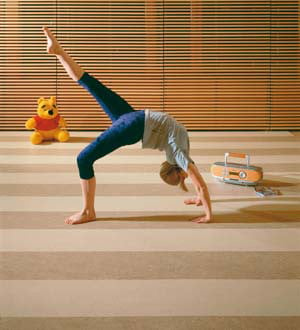

Doch Totgesagte leben ja bekanntlich länger. Es war die

Ökologiebewegung mit ihrem gesteigerten Bewusstsein für natürliche

und wohngesunde Bau- und Werkstoffe, die dem Belag aus

nachwachsenden Rohstoffen seit Mitte der 1980er Jahre eine

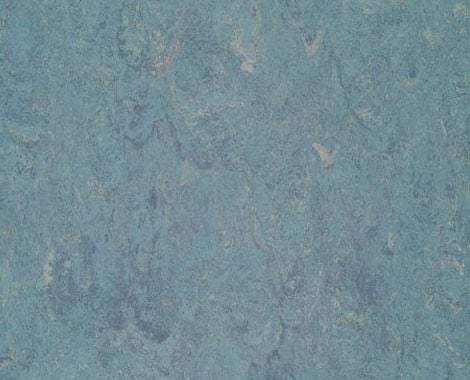

Renaissance bescherte. Moderne Dessins und eine frische Farbgebung,

dazu eine umweltschonende und zugleich kostengünstige Produktion

haben Linoleum verloren gegangene Marktanteile zurückerobert. Eine

sehr wichtige Rolle spielt Linoleum im Objektbau: Für

Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime, Büros, Schulen und

Kindergärten ist er aufgrund seiner vielen positiven Eigenschaften

der ideale Bodenbelag.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Boden sponsored by:

Object Carpet GmbH

Marie-Curie-Straße 3

73770 Denkendorf

Telefon: +49 711 3402-0

www.object-carpet.com