Forschungsstation Princess Elisabeth in der Antarktis

Energie aus Wind, Sonne und Abwärme

In der Heimat der Pinguine ist es bitterkalt und stürmisch: Minustemperaturen bis 60 Grad unter Null und Windböen bis 300 Stundenkilometer im Winter, aber auch 24 Stunden Sonne im Sommer – diesem extremen Wetter muss eine Polarforschungsstation trotzen können. So wie die belgische Princess Elisabeth der Architekten Samyn and Partners aus Brüssel. Sie hält nicht nur den klimatischen Bedingungen stand, sondern ist auch die klimafreundlichste von den rund 80 Forschungsstationen in der Antarktis.

Gallerie

Das Gebäude ist als Passivhaus gebaut und wird fast vollständig mit erneuerbaren Energien versorgt. Die hier arbeitenden 12 bis 20 Wissenschaftler forschen nicht nur über die Effekte des Klimawandels, sie setzten auch kein CO₂ bei ihrer Arbeit frei. Wegen der extremen Wetterbedingungen halten sie sich nur während der antarktischen Sommermonate von November bis März in der Station auf.

Von außen erweckt ihre Kapselform den Eindruck, als sei eine fliegende Untertasse am Südpol gelandet. Das futuristische Aussehen des Gebäudes ergibt sich aus dem leicht verzerrten achteckigen Grundriss und der metallisch schimmernden Außenhaut aus Edelstahl. Im Gegensatz dazu besteht das Innenleben der Forschungskapsel zu 80% aus Holz. Hoher Dämmstandard, Dreifachverglasung der Fenster und eine effiziente Lüftung - das Passivhauskonzept am Südpol unterscheidet sich kaum von dem in Europa, nur dass eine viel dickere Dämmschicht notwendig ist. So schützen neun Schichten Isoliermaterial zwischen der 25 Tonnen schweren Stahlaußenhaut und der inneren Holzschicht vor Kälte und Wind. Die Dämmschicht ist 40 cm dick und besteht u.a. aus grafithaltigem Styropor. Der U-Wert der Fassade beträgt 0,070 W/m²K und der der Fenster 0,6 W/m²K. Die Holzkonstruktion des Wohn- und Arbeitsbereichs besteht aus Schichtholzfachwerkträgern aus Tannen- und Fichtenholz.

34 Stahlstützen verankern das Gebäude im darunter liegenden Fels. Die bewohnbare Fläche beträgt 440 m², die Aufstellfläche für Technik in den Garagen nimmt zusätzlich etwa 1.000 m² ein. In der Kapsel befinden sich Küche, Sanitärbereich, Laboratorium, Wohn- und Schlafräume sowie Lager- und Technikräume. In der Garage unter der Station parken Fahrzeuge wie Schneemobile und Traktoren.

Energiekonzept

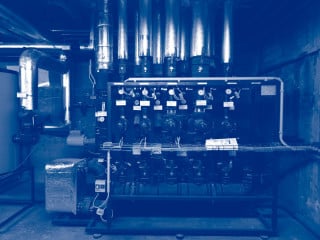

Wind, Sonne und Abwärme versorgen die Forschungsstation mit

Energie. Die Stromversorgung übernehmen Windräder und Solarmodule

kombiniert mit einer Speicher-Anlage. Neun Windturbinen sind auf

dem felsigen Untergrund in der Nähe der Station verankert und

erzeugen zusammen 48 kWh Strom. Auf dem Dach des Gebäudes befinden

sich Solarmodule auf einer Fläche von 110 m² . Eine weitere

Solarstrom-Freiflächenanlage, 270 m² groß, steht neben dem Gebäude.

Zusammen können die Solaranlagen 50,6 kWh Strom erzeugen. Den

erzeugten Ökostrom speichert eine Bleiakku-Batterie-Einheit

(AGM-Akku) mit einer Kapazität von 6.000 Amperestunden (Ah) auf 48

Volt. Ein Control- und Monitoring-System achtet auf einen minimalen

Energieverbrauch. Sollten die erneuerbaren Stromquellen einmal

nicht ausreichen, können zwei Dieselgeneratoren mit 44 kWh

Stromleistung wie sie bei herkömmlichen Polarstationen verwendet

werden, einspringen. Ist die Station bewohnt, beträgt der tägliche

Strombedarf ungefähr 300 kWh, im Winter liegt er bei 40 kWh am

Tag.

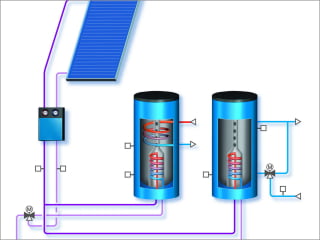

Heizwärme, Warmwasser und Trinkwasser gewinnt die Forschungsstation zum großen Teil mit Hilfe von Sonnenkraft. Das solar erwärmte Wasser wird zum Heizen und Duschen, zum Auftauen von Schnee für die Trinkwassergewinnung und für die Abwasseraufbereitung im Bioreaktor genutzt. Auf 24 m² Dachfläche sind 30 Röhrenkollektoren installiert. Die Bauweise der Solarkollektoren ermöglicht ein Abrutschen des Schnees nach Stürmen. Das erwärmte Wasser speichern drei Warmwasserboiler mit je 560 Liter Speichervolumen für die Warmwasserbereitung und den Bioreaktor. Eine zweite Anlage sorgt mit einem weiteren Wärmespeicher für warme Räume mit Raumtemperaturen zwischen 18 und 20 Grad und für den Betrieb des „Snow Melter“ (Schneeschmelzer). Neben der Solarwärme wird über die zentrale Lüftungsanlage auch Abwärme aus den Räumen für die Heizung genutzt.

Nicht nur beim Energieerzeugen will die belgische

Nullemissionsstation Vorbild sein, auch der gesamte Abfall wird

recycelt, um keine Spuren in der Schneelandschaft zu hinterlassen.

Selbst organische Abfälle würden bei den klimatischen Bedingungen

der Antarktis viele Jahre brauchen, bis sie zu Kompost

werden.

Bautafel

Architekten: Samyn and Partners, Brüssel/B

Projektbeteiligte: Ingenieurbüro 3E, Brüssel/B (Bauphysik/aktive Systeme); Karman Institute for Fluid Dynamics, Rhode-St-Genèse/B (Strömungstechnik); Prefalux, Junglinster/L (Holzbau); Schneider Electric, Rueil Malmaison/F und Laborelec, Linkebeek/B (Energieversorgungsmanagement/Elektroplanung); Consolar Solare Energiesysteme, Frankfurt am Main (Solarwärmetechnik)

Bauherr: International Polar Foundation (IPF), Brüssel

Fertigstellung: Februar 2009

Standort: Ost-Antarktis, Königin-Maud-Land (Position: 72 Grad Süd, 2 Grad Ost)

Bildnachweis: International Polar Foundation (IPF), Brüssel/B

Fachwissen zum Thema

Surftipps

Buderus | Bosch Thermotechnik GmbH | Kontakt 06441 418 0 | www.buderus.de