Planung der Gebäudetechnik nach GEG

Auswirkungen auf die Anlagenplanung

Die früher geltenden Regelwerke Energieeinsparungsgesetz (EnEG),

Energieeinsparverordnung (EvEV) und

Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) wurden zum 1. November

2020 in einem Gesetz zusammengeführt, dem Gebäudeenergiegesetz

(GEG). Darin werden die Anforderungen an Energieeffizienz sowie

erneuerbare Energien gleichermaßen berücksichtigt. Auch die

europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden

werden vollständig umgesetzt. Das GEG enthält Anforderungen an die

energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und Verwendung

von Energieausweisen sowie den Einsatz erneuerbarer Energien in

Gebäuden.

Gallerie

Zweck des GEG ist ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie in

Gebäuden, einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer

Energien zur Erzeugung von Wärme, Kälte und Strom für den

Gebäudebetrieb. Das Gesetz soll im Interesse des Klimaschutzes, der

Schonung fossiler Ressourcen und der Minderung der Abhängigkeit von

Energieimporten dazu beitragen, eine weitere Erhöhung des Anteils

erneuerbarer Energie am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu

erreichen. So soll eine nachhaltige Entwicklung der

Energieversorgung ermöglicht werden. Wie bereits bei der

Energiesparverordnung (EnEV) werden Bauherren damit verpflichtet,

ihr Bauprojekt durch entsprechende bau- und anlagentechnische

Maßnahmen energieeffizient zu planen und nachzuweisen.

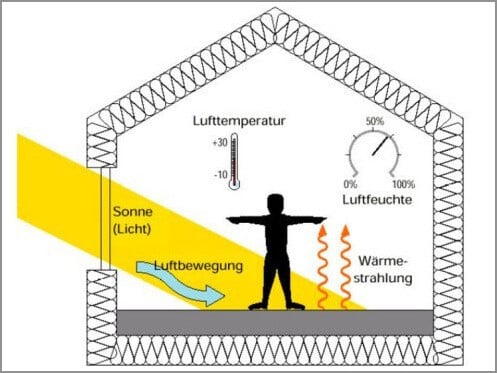

Für den Nachweis des Energiebedarfs ist die Energiebilanz eines

Gebäudes von zentraler Bedeutung. Sie berücksichtigt zusätzlich zum

eigentlichen Energiebedarf auch vorgelagerte Prozesse wie die Art

der Energiegewinnung oder Verluste bei der Umwandlung des

Energieträgers (Primärenergie). Ihre Berechnung erfolgt auf

Grundlage der DIN V 18599: Energetische Bewertung von Gebäuden -

Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung,

Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung. Um die

Qualität der Energieausweise zu verbessern, gelten strengere

Sorgfaltspflichten für deren Aussteller. Von Eigentümern

bereitgestellt Angaben müssen sie prüfen und dürfen sie nicht

verwenden, wenn Zweifel an ihrer Richtigkeit bestehen. Verstöße

gegen diese Sorgfaltspflicht können Bußgelder zur Folge

haben.

Das GEG unterscheidet hinsichtlich der Anforderungen an Gebäude

zunächst in zu errichtende (Teil 2) und bestehende Gebäude (Teil

3). Teil 4 des GEG geht gesondert auf die Anlagen der Heiz-, Kühl-

und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung

ein.

Allgemeine Regeln bei Neubauten und Bestandsbauten

Im GEG ist festgelegt, dass Neubauten als

Niedrigstenergiegebäude zu errichten sind. Demnach darf der

Gesamtenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und

Kühlung (bei Nichtwohngebäuden auch für die eingebaute Beleuchtung)

einen Höchstwert nicht überschreiten (Teil 2, § 10). Dieser

Gesamtenergiebedarf darf das 0,75-fache des

Jahres-Primärenergiebedarfs eines Referenzgebäudes nicht

überschreiten (die Beschreibung eines Referenzgebäudes gab es

bereits bei der EnEV). Wer heute einen Neubau nach dem GEG plant,

muss außerdem nachweisen, dass die Gebäudehülle gut gedämmt und

luftdicht ist – also der auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche

bezogene, spezifische Transmissionswärmeverlust die festgelegten

Höchstwerte nicht überschreitet. Gebäude sind so auszuführen, dass

der erforderliche Mindestluftwechsel aus bautechnischen und

hygienischen Gründen sichergestellt ist. Auch für einen

ausreichenden sommerlichen Wärmeschutz nach den anerkannten Regeln

der Technik ist vorgeschrieben, um den Sonneneintrag zu

begrenzen.

Bestehende Gebäude (GEG Teil 3, § 46 bis § 56) bzw.

die Außenbauteile eines bestehenden Gebäudes dürfen nicht in der

Weise verändert werden, dass die energetische Qualität des Gebäudes

verschlechtert wird. Die energetische Bewertung eines bestehenden

Gebäudes erfolgt ebenfalls nach dem Jahres-Primärenergiebedarf für

Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung bezogen auf ein

Referenzgebäude.

In § 3 ist festgelegt, dass der

„Jahres-Primärenergiebedarf“ der jährliche Gesamtenergiebedarf

eines Gebäudes ist, der zusätzlich zum Energiegehalt der

eingesetzten Energieträger und von elektrischem Strom auch die

vorgelagerten Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung,

Speicherung und Verteilung mittels Primärenergiefaktoren

einbezieht. Die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs unter

Berücksichtigung der Primärenergiefaktoren ist in § 22 sowie

in Anlage 4 beschrieben. Mit dem Einsatz erneuerbarer Energien für

die Gebäudetechnik lassen sich demnach die Zielvorgaben deutlich

leichter erreichen als mit fossilen Energieträgern, die bei der

Berechnung des Primärenergiebedarfs mit höheren

Primärenergiefaktoren bewertet werde. Was dabei „erneuerbare

Energien im Sinne des Gesetzes“ genau sind, ist in § 3,

Abschnitt (2) beschrieben.

Mittlerweile lassen sich erneuerbare Energiequellen auf

vielfältige Weise nutzen. Beispielsweise kann die

Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung über eine

solarthermische Anlage erfolgen. Zur Erzeugung von Heizenergie

bieten Wärmepumpen (auch in Kombination mit Solarthermie und Photovoltaik) eine gute Lösung

nach Stand der Technik. Wichtig bei der Nutzung von erneuerbarer

Energie ist auch deren Speicherung.

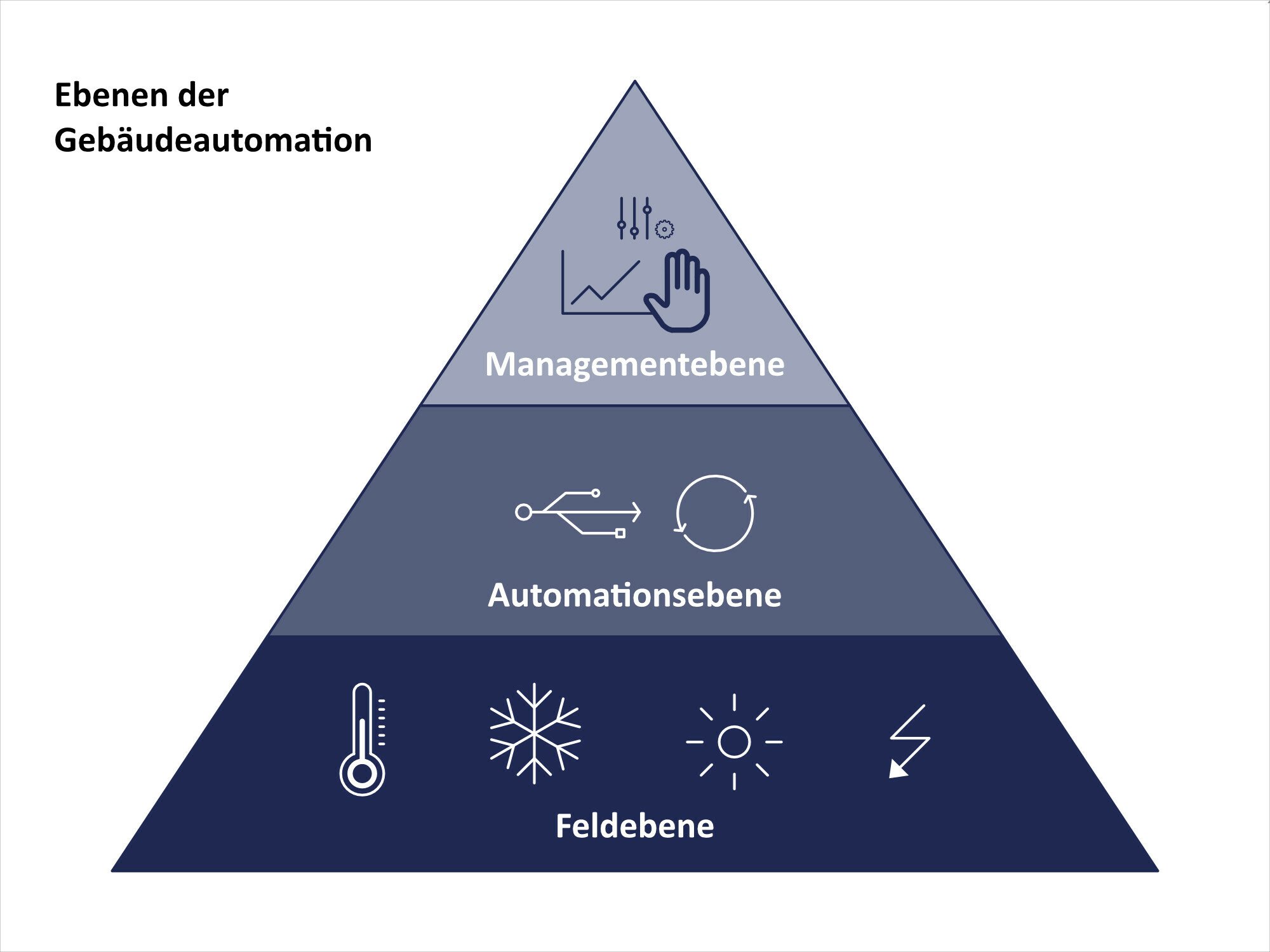

Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung

Wie bei Bestandsgebäuden, so gibt es auch bei Anlagen und

Einrichtungen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der

Warmwasserversorgung das Verbot, sie in einer Weise zu verändern,

dass die energetische Qualität des Gebäudes verschlechtert wird.

Anlagen und Einrichtungen müssen vom Betreiber sachgerecht bedient,

regelmäßig fachkundig gewartet und instandgehalten werden.

Zentralheizungen müssen mit zentralen, selbsttätig wirkenden

Einrichtungen zur Verringerung und Abschaltung der Wärmezufuhr

sowie zum Ein- und Ausschalten elektrischer Antriebe in

Abhängigkeit von Außentemperatur und Zeit versehen sein. Auch

andere heizungstechnische Anlagen mit Wasser als Wärmeträger müssen

mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der

Temperatur ausgestattet sein. Umwälzpumpen in Zentralheizungen mit

mehr als 25 Kilowatt Nennleistung müssen den betriebsbedingten

Förderbedarf selbstständig in mindestens drei Stufen anpassen

können. Zirkulationspumpen in Warmwasseranlagen müssen mit einer

selbsttätig wirkenden Einrichtung zur Ein- und Ausschaltung

ausgestattet werden.

Beim Einbau von Klimaanlagen mit einer Nennleistung für den

Kältebetrieb von mehr als zwölf Kilowatt und raumlufttechnischen

Anlagen, die für einen Volumenstrom der Zuluft von

wenigstens 4.000 Kubikmeter je Stunde ausgelegt sind, sowie bei der

Erneuerung von Zentralgeräten oder Luftkanalsystemen solcher

Anlagen müssen diese so eingerichtet sein, dass bei

Auslegungsvolumenstrom der Grenzwert für die spezifische

Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3: Energetische Bewertung

von Gebäuden - Lüftung von Gebäuden - Teil 3: Lüftung von

Nichtwohngebäuden - Leistungsanforderungen an Lüftungs- und

Klimaanlagen und Raumkühlsysteme nicht überschritten

wird.

Die installierten Anlagen müssen selbsttätig wirkende

Regelungseinrichtungen besitzen, bei denen getrennte Sollwerte für

die Be- und die Entfeuchtung eingestellt werden können und als

Führungsgröße mindestens die direkt gemessene Zu- oder

Abluftfeuchte dient. Die technischen Komponenten, die den Wirkungsgrad beeinflussen, sind durch regelmäßige

energetische Inspektionen zu überprüfen.

Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen müssen

von Bauherren (im Falle der Neuinstallation) oder Eigentümern (im

Falle des Ersetzens) mit einer Begrenzung der Wärmeabgabe

ausgestattet werden (§ 69). Gleiches gilt für

Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen, die zu

Klimaanlagen oder sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik gehören

(§ 70). Die Anforderungen an die Wärmedämmung von

Rohrleitungen und Armaturen sind in Anlage 8 des GEG

beschrieben.

Nachrüstung und Betriebsverbot bestehender Anlagen

Eigentümer von Gebäuden sind verpflichtet, veraltete Heizkessel

auszutauschen. Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen

Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut

oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden

(§ 72). Kessel, die ab dem 1. Januar 1991 eingebaut oder

aufgestellt wurden, dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr

betrieben werden. Ausgenommen sind lediglich

Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie

Heizungsanlagen, deren Nennleistung weniger als 4 Kilowatt oder

mehr als 400 Kilowatt beträgt. Zusätzlich ist vorgeschrieben, dass

bisher ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und

Warmwasserleitungen bei heizungstechnischen Anlagen sowie

Armaturen, die sich nicht in beheizten Räumen befinden, zur

Begrenzung der Wärmeabgabe zu dämmen sind. Ab dem 1. Januar 2026

dürfen Heizkessel, die mit Heizöl oder mit festem fossilem

Brennstoff beschickt werden, zum Zwecke der Inbetriebnahme in ein

Gebäude nur noch in seltenen Fällen eingebaut oder aufgestellt

werden (siehe § 72, Abschnitt (4)).

Ausnahmen dieser Pflicht zum Austausch besteht nur bei einem

Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen der

Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat. Die

Austauschpflicht besteht dann erst bei einem Eigentümerwechsel. Die

Frist zur Pflichterfüllung beträgt zwei Jahre (§ 73).

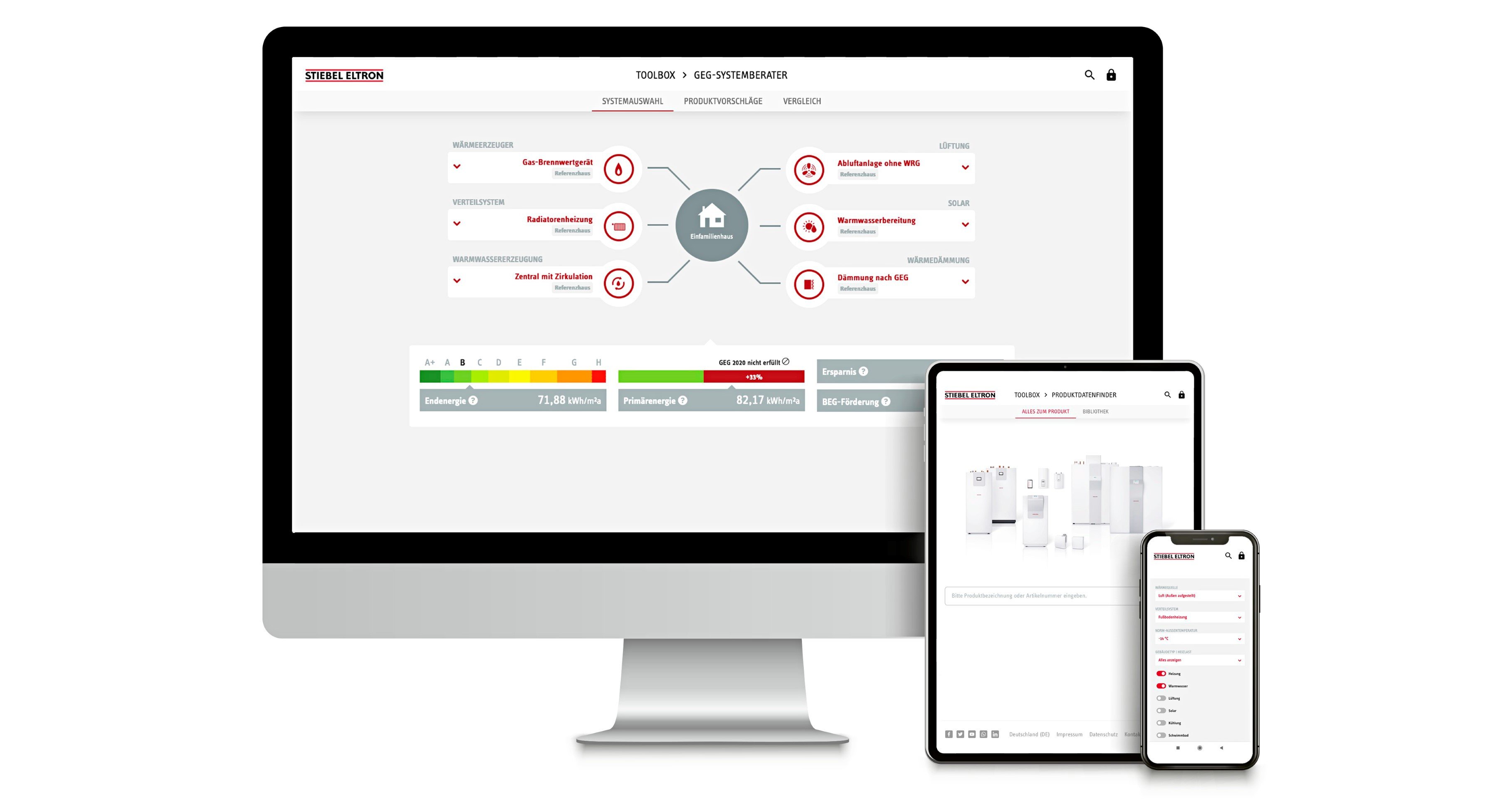

Einen ersten Überblick über das GEG gibt die Broschüre „Das Gebäudeenergiegesetz – Die wichtigsten Änderungen durch das neue Gesetz im Überblick“ der Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen Energieverbrauch ASUE (siehe Surftipps).

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de