Kenngrößen der Behaglichkeit

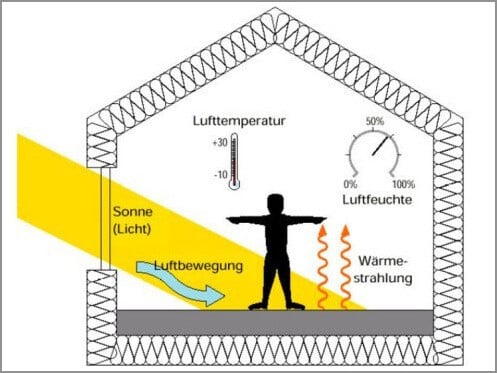

Klimatechnische Einflussfaktoren

Das Wohlbefinden des Menschen ist eine subjektive Wahrnehmung, die von zahlreichen Faktoren abhängig ist. Die Intensität der geistigen und körperlichen Tätigkeit gehört dazu, die Bekleidung, die individuelle physische und psychische Verfassung der Person, aber auch Einflüsse aus der jeweiligen Umgebung wie etwa die thermische und stoffliche Belastung (z.B. durch Gerüche), Geräusche, Akustik sowie die Aufenthaltsdauer und die Anzahl der anwesenden Personen in einem Raum.

Gallerie

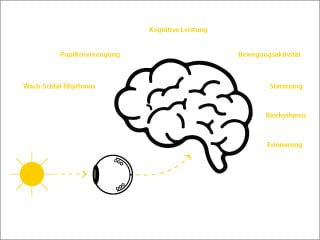

Wegen des individuellen Empfindens und der Anpassungsfähigkeit des menschlichen Körpers, lässt sich Behaglichkeit nicht einheitlich messen. Allerdings ist es möglich, Raumzustände herzustellen, in denen sich die meisten Menschen besonders wohl fühlen. Da die meisten von uns täglich mehr als zwanzig Stunden in geschlossenen Räumen verbringen, ist dies alles andere als von nach nachrangiger Bedeutung. In der technischen Gebäudeplanung müssen dafür Aspekte der thermischen Behaglichkeit, also das Raumklima und die Raumluftqualität berücksichtigt werden. Die wesentlichen Faktoren sind die Raumlufttemperatur, die Temperatur der Wandoberflächen, die relative Luftfeuchte und die Luftbewegung im Raum. Ein weiterer wesentlicher Parameter ist der Einfall von ausreichend Tageslicht (der allerdings nicht Bestandteil dieses Artikels ist. Für mehr Informationen zur Bedeutung von Tageslicht siehe Surftipps.). Weichen eine oder mehrere dieser Kenngrößen von den als behaglich empfunden Werten ab, kann es zum Sick Building Syndrome kommen, das Krankheitssymptome beschreibt, die durch zu langen Aufenthalt in Gebäuden mit unzureichender Behaglichkeit auftreten.

Raumlufttemperatur

Die Lufttemperatur hat den größten Einfluss auf das Behaglichkeitsempfinden des Menschen. Welche Temperatur als behaglich empfunden wird, hängt stark von subjektiven Kriterien wie Bekleidung, Tätigkeit, Alter und Geschlecht ab. Der behagliche Temperaturbereich in Wohngebäuden im Winter liegt zwischen zwanzig und 23 Grad Celsius. Im Sommer sind aufgrund der leichteren Bekleidung noch Temperaturen bis 26 Grad Celsius behaglich.

Temperatur der Wandoberflächen

Die von einem Menschen empfundene Behaglichkeit hängt auch von den Temperaturen der Umschließungsflächen des Raumes (Wände, Fenster) ab. Der Mensch steht mit diesen Flächen im Strahlungsaustausch. Die mittlere Strahlungstemperatur lässt sich gezielt beeinflussen, z.B. durch Heizflächen oder Kühldecken. Um die thermische Behaglichkeit zu erreichen, sollten Bauteile wie dreifach verglaste Fenster, raumabschließende Wände, Decken und Böden eine Oberflächentemperatur von 18 bis 19 Grad Celsius aufweisen – so entstehen keine unangenehmen Zugerscheinungen.

Relative Luftfeuchte

Die relative Luftfeuchte (φ in %) bezeichnet das Verhältnis von tatsächlichem Dampfgehalt der Luft zu der Dampfmenge, die bei der momentanen Lufttemperatur maximal aufgenommen werden kann. In Räumen sollte sie mindestens vierzig Prozent betragen, angenehmer werden 55 Prozent relative Luftfeuchte empfunden.

Luftbewegung im Raum

Der Mensch reagiert auf Zugluft empfindlich, weil durch sie seine Wärmeabgabe durch Konvektion und Verdunstung erhöht wird. Eine dauerhafte Luftgeschwindigkeit von mehr als 0,3 m/s empfindet der Mensch als unangenehm (außer im Sommer). Zugluft nimmt der Mensch umso stärker wahr, je kälter sie ist und je konstanter sie aus einer Richtung kommt. Damit ist Luftbewegung besonders kritisch bei Klimaanlagen im Sommer.

Raumluftqualität

Die Raumluft sollte sauerstoffreich, geruchsneutral und schadstoffarm sein. Ein wichtiger Faktor ist die mit Kohlendioxid (CO₂) angereicherte Ausatemluft. Der Mensch empfindet CO₂-Konzentrationen ab ca. 0,1 bis 0,15 Volumen-Prozent bereits als schlechte Luft. Konzentrationen von ca. zwei Prozent sind kurzzeitig tolerierbar, ab drei bis vier Prozent treten zunehmend Atembeschwerden auf. Als Grenzwert zur Beurteilung der Raumluftqualität gilt der Pettenkofer-Wert, der einer CO₂-Konzentration von 0,1Prozent in der Raumluft entspricht.

Gerüche

Neben der thermischen Behaglichkeit hängt das Wohlbefinden des Menschen vom Geruchsempfinden ab. Dabei unterscheidet die Klimatechnik zwischen Geruchsquelle und empfundener Luftqualität. Die Geruchsquelle wird in Olf (von olfaktorisch) angegeben, wobei ein Olf der Geruchsbelastung durch eine Standardperson (erwachsen, geduscht, sitzend) entspricht. Die empfundene Luftqualität wird in Dezipol (von pollution) ausgedrückt. Ein Dezipol beschreibt die empfundene Luftqualität, die eine Standardperson (1 Olf) in einem Raum verursacht, der mit 10 l/s reiner Luft belüftet wird. Damit kann abgeschätzt werden, wie viele Personen die Qualität der Luft in einem Raum als „schlecht“ bewerten würden. Gerüche lassen sich nur durch ausreichende Lüftung entfernen.

Luftwechselrate

Die Luftwechselrate n oder auch Luftwechselzahl ist definiert als der Quotient aus Außenluftvolumenstrom und Raumluftvolumen. Die Zahl mit der Einheit 1/h oder h⁻¹ (pro Stunde) gibt an, wie oft das Raumluftvolumen in einer Stunde gegen Außenluft ausgetauscht werden muss. Mit der Luftwechselrate lässt sich eine Grobdimensionierung der Lüftung durchführen. Anhaltswerte sind hierfür:

- Wohnungen 0,3 bis 0,5 h⁻¹

- Büros 1,0 bis 2,0 h⁻¹

- Versammlungsräume nach Personenbelegung

Anhand des Grenzwertes, der Pettenkofer-Wert für die CO₂-Konzentration kann man als Richtwert für den Außenluftbedarf 30 m³/h je Person ansetzen. Bei Räumen, die mit Schadstoffen belastet sind, in denen geraucht wird oder die von empfindlichen Personen (Allergiker, Kranke, Säuglinge) genutzt werden, muss die Luftwechselrate größer sein.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de