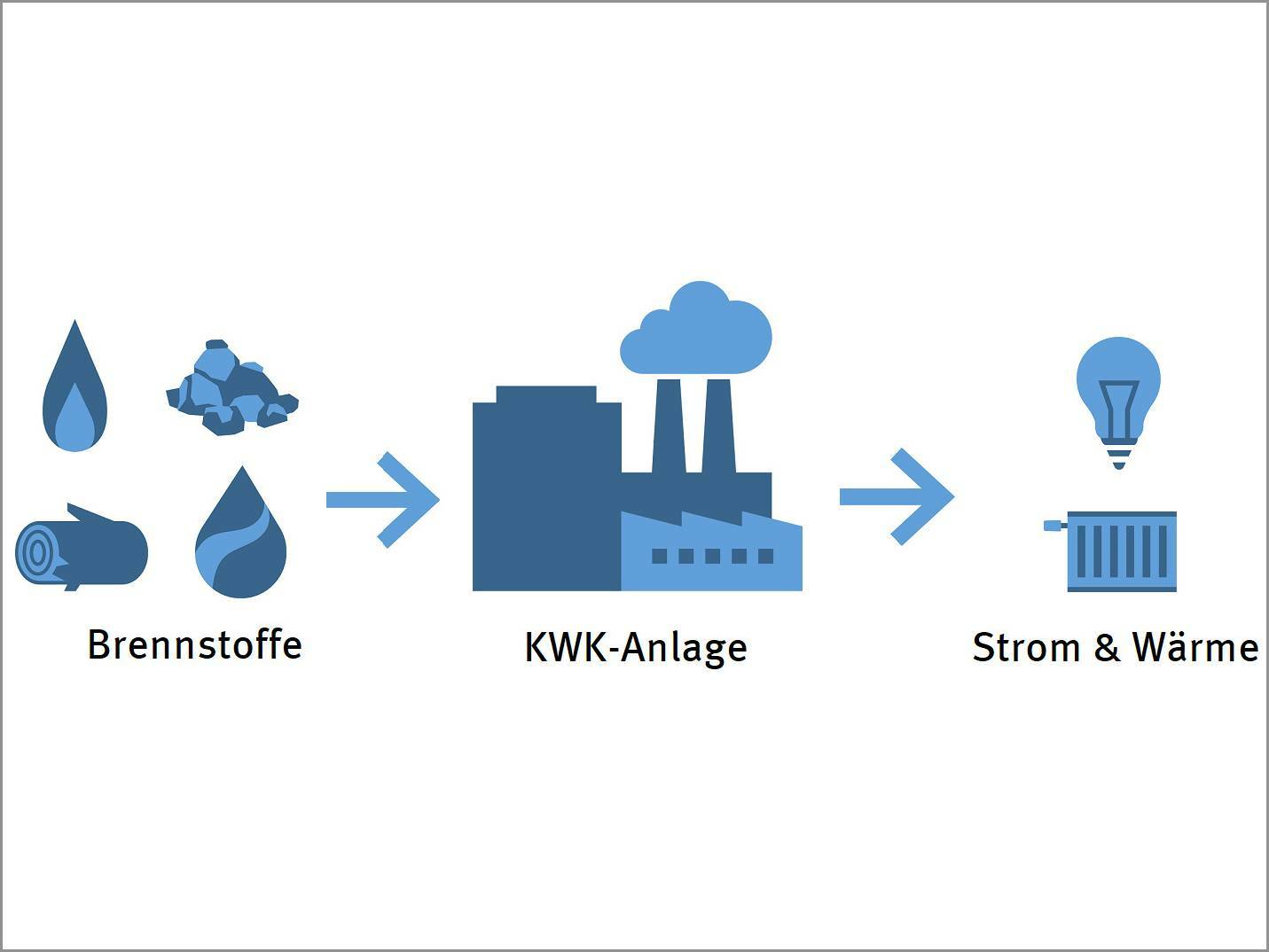

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Unter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) versteht man die gleichzeitige Gewinnung elektrischer sowie thermischer Energie in derselben Anlage in einem thermodynamischen Prozess. Die bei der Erzeugung von Strom entstehende Abwärme wird dabei nicht als Verlust an die Umwelt abgegeben, sondern für die Beheizung von Gebäuden oder für Produktionsprozesse genutzt. Die Kraft-Wärme-Kopplung gehört nicht eindeutig zu den erneuerbaren Energien, da ihre Umweltfreundlichkeit vom eingesetzten Rohstoff sowie der gewählten Technik zur Energieerzeugung abhängt. Grundsätzliche ist sie jedoch eine energieeffiziente Technik und kann mit regenerativen Brennstoffen betrieben werden.

Gallerie

Die gleichzeitige Strom- und Wärmeproduktion ermöglicht eine Brennstoffeinsparung von bis zu einem Drittel der Primärenergie, verglichen mit der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme. KWK-Anlagen verwerten die eingesetzte Energie daher besonders effizient mit einem hohen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 100 Prozent. Dadurch minimieren sie die Kohlendioxid-Emissionen und leisten somit einen Beitrag zum Klimaschutz. Zum Vergleich: Herkömmliche Anlagen zur Stromgewinnung, bei denen die Wärme an die Umwelt abgegeben wird, haben Energieverluste von bis zu 70 Prozent (zum Beispiel AKW), ihr Wirkungsgrad liegt also bei rund 30 Prozent. Auf Basis der Kraft-Wärme-Koppelung arbeiten sowohl große Heizkraftwerke mit elektrischen Leistungen von einigen hundert Megawatt als auch kleinere Blockheizkraftwerke (BHKW) im Kilowattbereich für einzelne Gebäude.

KWK-Anlagen können unterschiedliche Techniken nutzen: Dampfturbinen, Gasturbinen, Gas- und Dampfturbinen, Verbrennungsmotoren, Dampfmotoren, Stirlingmotoren, ORC-Anlagen oder Brennstoffzellen. Sie unterscheiden sich vornehmlich in der Stromkennzahl (also dem Verhältnis der erzeugten elektrischen Leistung zur nutzbaren Wärmeleistung), dem elektrischen Wirkungsgrad (wie viel des eingesetzten Brennstoffs in Strom umgesetzt wurde) und dem Gesamtwirkungsgrad (Brennstoffausnutzungsgrad).

Heizkraftwerke

Die meisten Heizkraftwerke nutzen Dampfkraftprozesse zur Stromerzeugung. Durch die Verbrennung von fossilen oder biogenen Brennstoffen in einem Dampfkessel wird Wasser bei hohem Druck in Dampf umgewandelt. Der Wasserdampf treibt Dampfturbinen an, die mit einem Generator zur Stromerzeugung verbunden sind. Bei der konventionellen Stromerzeugung wird der Wasserdampf in den Turbinen dabei entspannt, das bedeutet, sein Druck reduziert sich, er kühlt stark ab und wird anschließend in einem Kondensator wieder zu Wasser verflüssigt. Die dabei entstehende, noch verbleibende Abwärme wird über einen Kühlturm in die Umgebung entlassen.

Heizkraftwerke auf KWK-Basis entspannen den Dampf in den Turbinen bei der Stromproduktion nur auf ein bestimmtes Mindestdruck- und Mindesttemperaturniveau. Der noch heiße Dampf wird dann kondensiert, wobei Kondensationswärme frei wird, die als Fernwärme zu den Verbrauchern gelangt. Zur Fernwärmeproduktion kann alternativ ein Teil des heißen Dampfes direkt aus dem Turbinenprozess entnommen werden. Dieses Verfahren eignet sich besonders, wenn der Wärmebedarf gering ist oder stark schwankt. Bei beiden Methoden sinkt die Stromausbeute des Kraftwerks.

Blockheizkraftwerke

Blockheizkraftwerke (BHKW) sind kleine und kompakte KWK-Anlagen, die meist am Ort des Wärmeverbrauchs betrieben werden. Sie stellen neben Strom gleichzeitig Wärme zur Gebäudebeheizung und zur Trinkwassererwärmung bereit. In BHWKs kommen unterschiedliche Motortypen und Brennstoffe zu Einsatz, etwa Otto- oder Dieselmotoren (ähnlich wie im Auto), Stirlingmotoren, Dampfmotoren, aber auch Gasturbinen. Die Motoren arbeiten mit allen Brennstoffen, etwa Diesel, Heizöl, Erdgas, Flüssiggas sowie Klär- und Deponiegas. Besonders umweltfreundlich sind BHWKs, die regenerative Brennstoffe wie Biogas, Pflanzenöl, Holzhackschnitzel oder Holzpellets nutzen.

Vor allem in Ein- oder Mehrfamilienhäuser oder bei Quartierslösungen sind BHKW eine interessante Alternative. Da bei der zentralisierten Erzeugung von Strom und Wärme in Kraftwerken immer auch Energieverluste beim Transport zum Gebäude entstehen, bleiben die Transportverluste bei ortsnahen Kleinanlagen niedrig. Deshalb gibt es bereits kleinere Lösungen für Einfamilienhäuser. Die Auslegung bzw. Dimensionierung des BHKWs richtet sich meist nach dem Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser.

BHKWs sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und werden nach ihrer elektrischen Leistung eingeteilt. Kleine Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis 2,5 kW werden in der Regel als Nano-BHKW bezeichnet, Geräte bis 10 kW oder bis 20 kW als Mikro-BHKW und bis 50 kW als Mini-BHKW. Geräte mit einer elektrischen Leistung über 50 kW nennt man Groß-BHKW. KWK-Geräte erzeugen Strom und Wärme größtenteils in einem Verhältnis von 1:3 (1 kW elektrische und gleichzeitig 3 kW thermische Leistung).

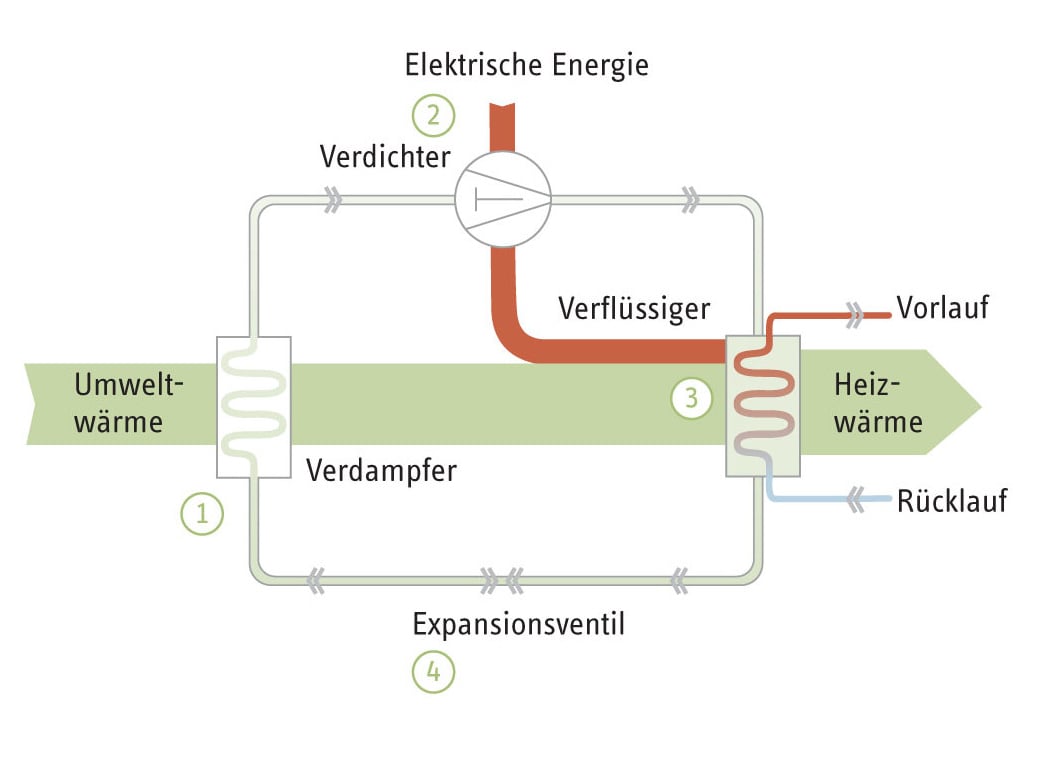

Brennstoffzellenheizgeräte

Brennstoffzellenheizgeräte sind Nano- oder Mikro-BHKW, die Wärme und Strom nicht wie herkömmliche BHKWs mit einem Motor durch Verbrennung, sondern durch eine elektrochemische Energiewandlung erzeugen. Das Herz dieser Geräte ist die Brennstoffzelle, in der durch einen chemischen Prozess Wasserstoff mit Sauerstoff durch „kalte Verbrennung“ zu Wasser umgewandelt wird, wobei Wärme und Strom entstehen. Da Wasserstoff derzeit überwiegend nicht direkt zur Verfügung steht, muss er vor Ort zunächst hergestellt werden. Diesen Prozess übernimmt ein (ebenfalls im Gerät integrierter) Reformer, in dem aus Erdgas und Wasserdampf Kohlenmonoxid (später Kohlendioxid) und Wasserstoff entstehen. Moderne Brennstoffzellenheizungen haben einen sehr hohen Nutzungsgrad von bis zu neunzig Prozent. Strom und Wärme werden dabei oftmals in einem ähnlichen Verhältnis erzeugt.

Gerade die Kombination von Kraft-Wärme-Kopplung mit Brennstoffzelle gilt als sehr zukunftsorientiert, da sie geräuschlos und mit hohem Wirkungsgrad arbeitet. Da Brennstoffzellen möglichst wenig an- und ausgeschaltet werden sollten, muss mindestens ein Pufferspeicher zur Zwischenspeicherung der Wärme im System integriert werden. Auch ein Stromspeicher ist sinnvoll, um Bedarfsschwankungen auszugleichen. In Kombigeräten ist zusätzlich zum Brennstoffzellenmodul und zum Warmwasserspeicher oftmals auch ein kleines Gas-Brennwertgerät zur Spitzenabdeckung integriert.

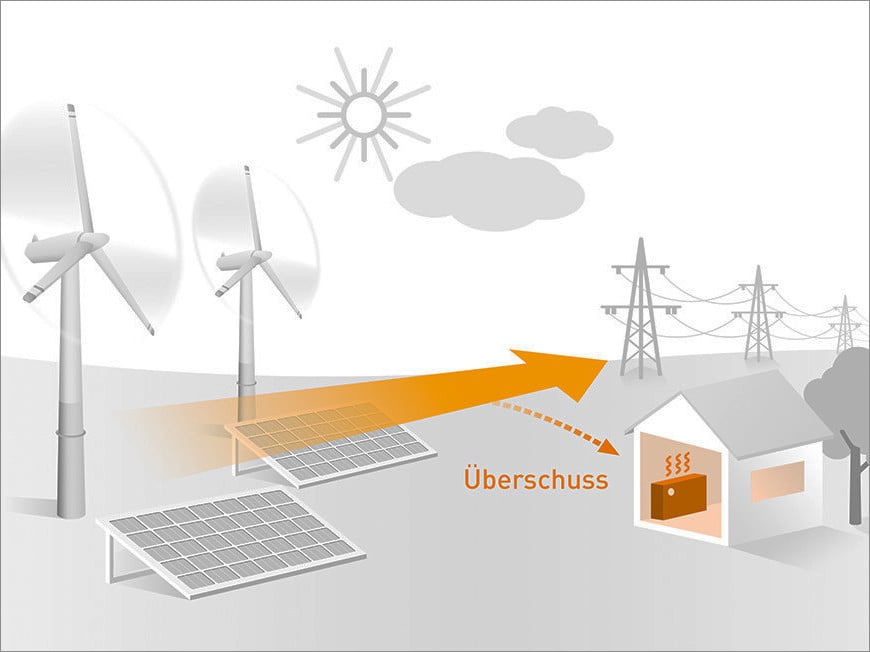

Wichtige Ergänzung in der Energiewende

Gerade bei der Sanierung von Bestandsgebäuden ist es nicht immer möglich, ein Heizsystem aus Wärmepumpe und Fußbodenheizung zu installieren. Hier kann ein BHKW eine Alternative sein, denn damit lassen sich höhere Vorlauftemperaturen erreichen, mit denen die bestehenden Heizkörper weiterhin betrieben werden können. Die Umrüstung auf die kompakten, anschlussfertigen Anlagen kann schnell erfolgen. Wird durch erhöhten Wärmebedarf mehr Strom erzeugt, als benötigt wird, kann dieser in Batterien gespeichert oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden.

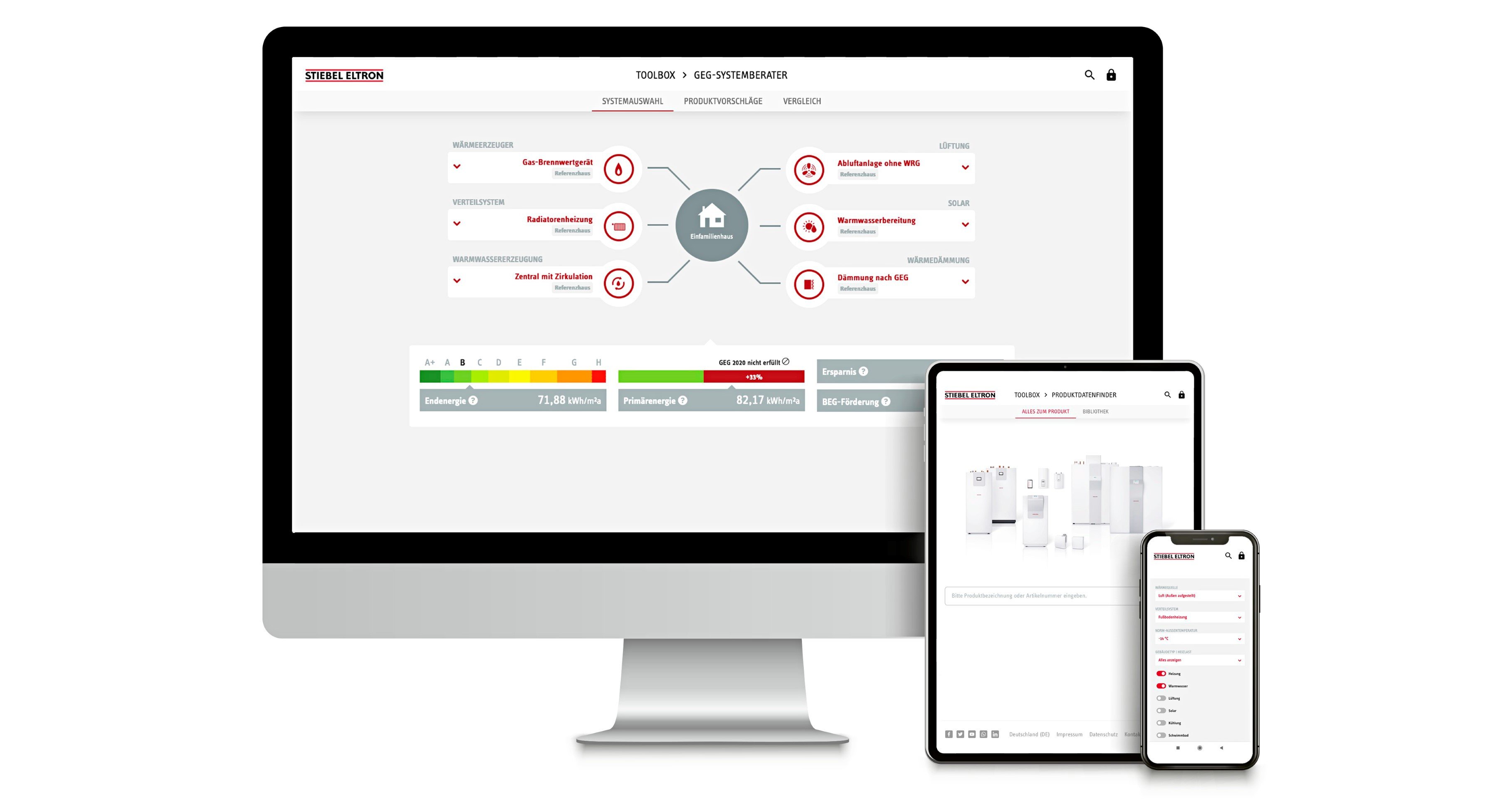

Abhängig von den möglichen Brennstoffen, der entsprechend verwendeten Technik, den baulichen Rahmenbedingungen, den Bedarfen und schließlich den sich daraus ergebenden Leistungszahlen ist es notwendig, einen Energieexperten zur Rate zu ziehen. Beratung erhält man an vielen unabhängigen Stellen oder bei den Herstellern der Geräte. Werden KWK-Geräte mit regenerativ erzeugten Brennstoffen betrieben (etwa Biogas oder Pellets), arbeiten sie klimaneutral und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.

Vorteile der Kraft-Wärme-Kopplung als solches:

- aktiver Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz bei Verwendung regenerativ erzeugter Brennstoffe

- CO₂-emissionsarm

- ressourcenschonend

- Einsparung von Primärenergie

- hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitiger Strom- und Wärmeerzeugung

- kann mit jeder Art Brennstoff betrieben werden, also auch mit regenerativ erzeugtem Brennstoff

- Durch Eigenproduktion höhere Unabhängigkeit von steigenden Energie- und Strompreisen

- Überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist und vergütet werden

- Erhöhung des Immobilienwerts

- Bestehende Heizsysteme (Heizkörper) können verwendet werden

- Platzsparende Kompaktgeräte

- Schnelle und saubere Umrüstung

- Amortisierung nach 10 bis 15 Jahren

- Förderungen durch Bund und Länder

- Vergleichsweise höhere Anschaffungskosten im Gebäude

- Nach wie vor ein Verbrennungsprozess, wenn mit recht niedrigen Emissionen

- Nicht vorhersehbare Preisentwicklung beim Brennstoff

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de