Klein-Windkraftanlagen

Spricht man von Windkraft oder Windenergie sind meist große Windkrafträder gemeint, die im Strommix der erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag leisten. Doch auch kleine Anlagen am Gebäude oder in Gebäudenähe können zur regenerativen Strom- oder auch Warmwassererzeugung beitragen, abhängig von der Region und dem dort vorherrschenden, durchschnittlichen Windaufkommen. Diese sogenannten Klein-Windkraftenergieanlagen (KWEA) sind meist auf dem Hausdach oder im Garten installiert, liefern eine maximale Leistung von 100 kW und dürfen eine Höhe von 50 Metern nicht überschreiten, oftmals sind sie jedoch nicht höher als 30 Meter.

Gallerie

Definition und Arten

Windkraft oder -energie ist die kinetische Energie von Wind, also der bewegten Luftmassen der Atmosphäre, die mit technischen Mitteln nutzbar gemacht und zur regenerativen Stromerzeugung verwendet wird. Je nach Größe und Leistung unterscheidet man zwischen Groß- und den oben genannten Kleinwindenergieanlagen. Vielfach wird auch zwischen Hobby-Anlagen und robusten Minikraftwerken unterschieden, was vor allem auf die Anlagenqualität und den Preis abzielt. Wer ernsthaft und dauerhaft Strom erzeugen möchte, sollte sich in jedem Fall für robuste Minikraftwerke entscheiden.

Während bei netzgekoppelten Anlagen der Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird, ist bei Inselanlagen kein Anschluss ans Stromnetz notwendig. Statt den Strom einzuspeisen, wird er entweder direkt verbraucht oder in einer Batterie bis zur bedarfsweisen Entnahme gespeichert. Die eigene Verwendung des Stroms vor Ort ist auch deshalb sinnvoll, da die Einspeisevergütung recht gering ist und sich eine KWEA dadurch nur schwer amortisiert. Denn bei guten Anlagen muss man in der Anschaffung pro Kilowatt Leistung mit gut 5.000 Euro rechnen. Die Installation lohnt sich also erst ab einer bestimmten Größe, etwa für Produktionsstandorte, oder in sehr windreichen Gegenden, in denen die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit das wirtschaftliche Niveau von rund 4 m/s erreicht.

Funktionsweise

Im Grunde handelt es sich bei einer KWEA um eine gewöhnliche Windkraftanlage. Die Unterschiede bestehen in der Höhe, Nennleistung und Platzierung. Wenn starker Wind auf die Rotorblätter trifft, beginnen sie sich zu drehen. Diese Windkraft wird im Inneren des Windrades in Strom umgewandelt, der anschließend im Gebäude genutzt werden kann. Das Herzstück für die Umwandlung bzw. die Stromerzeugung bildet der im Rotor eingesetzte Umwandler oder Generator, der ähnlich wie ein Dynamo am Fahrrad Drehkraft in Strom übersetzt.

Bauformen

Bei Kleinwindkraftanlagen unterscheidet man anhand der Form der Rotorblätter. Im Grunde gibt es hier vier Bauformen:

- Horizontalachsen-Windturbinen (HAWT): Anlagen mit meist drei Rotorblättern, horizontaler Achse und einem gegen den Wind gerichteten Rotor mit aktiver Nachführung, bei denen es sich durchweg um Auftriebsläufer handelt: Die auf die Rotorblätter strömende Luft verursacht einen aerodynamischen Auftrieb durch das Vorbeiströmen am Blatt. Horizontalen Windkraftanlagen haben gegenüber Vertikal-Läufern einen höheren Wirkungsgrad und entsprechend höhere Erträge.

- Vertikalachsen-Windturbinen (VAWT): Bei diesen Anlagen drehen sich die Rotorblätter um eine vertikale Achse, gleich welcher Windrichtung. VAWT sind vibrationsarm, leise und unauffällig, ihr Wirkungsgrad ist jedoch geringer als bei Anlagen mit horizontaler Achse.

- Darrieus-Rotoren: Bei dieser von dem Franzosen Georges Jean Marie Darrieus 1925 erfundenen Spezialform drehen sich in der klassischen Form zwei oder mehr halbrunde, an ihren Enden zusammenlaufende Rotoren und eine vertikale Achse. Darrieus-Rotoren gibt es heute in verschiedenen Varianten, etwa als H- oder als Helix-Rotor.

- Savonius-Rotoren: Bei dieser von dem deutschen Ingenieur und Erfinder Anton Flettner entwickelten Bauform drehen sich zwei halbrund gebogene, schaufelförmige Flügel um eine vertikale Achse, wodurch sie unabhängig von der Windrichtung sind. Savonius-Rotoren werden heute umgekehrt meist zur Belüftung verwendet, auch zur Anfahrhilfe für Darrieus-Rotoren werden sie eingesetzt.

Für den erfolgreichen Betrieb einer Kleinwindkraftanlage ist eine windstarke Lage erforderlich. Essenziell ist die freie Anströmung des Windes aus der Hauptwindrichtung, die möglichst nicht durch Hindernisse blockiert wird. In Deutschland ist dies überwiegend aus West bis Südwest. Demnach kommen westliche Randlagen bebauter Gebiete, Hang- oder Hügellagen, aber auch Wasserflächen zum Aufstellen einer Windanlage eher infrage. Ob der Standort allerdings wirklich geeignet ist, ist von vielen Faktoren abhängig und lässt sich durch die am Ort vorherrschende, mittlere Jahreswindgeschwindigkeit ermitteln. Im Zweifelsfall lässt sich eine professionelle Windmessung durchführen, mit der jedoch wiederum Kosten verbunden sind. Als ersten Überblick bietet der Deutsche Wetterdienst aktuelle Windkarten, ebenso die Website Global Wind Atlas (siehe Surftipps).

Generell sollte die Windturbine an einem freistehenden Mast oder Turm befestigt sein, der fest mit dem Erdboden verankert ist. Dachmontagen sind ebenfalls möglich, allerdings erweisen sich geneigte Dächer eher als ungünstig. Hoch gelegene Flachdächer dagegen sind gut geeignet. Wer in der Nähe einen Windpark mit großen Windturbinen hat, kann nicht pauschal davon ausgehen, dass sein Grundstück für eine Kleinwindanlage geeignet ist, da die Windbedingungen vor Ort immer vom Umfeld (umgebende Bebauung, Bäume, Topografie etc.) abhängen.

Leistung und Erträge

Für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Kleinwindanlage sind neben den Kosten die Erträge der entscheidende Faktor. Tendenziell gilt: Je höher die Leistung und die Rotorfläche einer Anlage und je höher die mittlere jährliche Windgeschwindigkeit, desto höher die Jahresstromerträge. Da die Windverhältnisse an einzelnen Standorten erheblich differieren können, sind allgemeine Aussagen zu den Erträgen einer Anlage schwierig. Die Tabelle (Abb. 6) zeigt die Jahreserträge von Anlagen unterschiedlicher Leistung im Verhältnis zu den unterschiedlichen Windverhältnisse. Auch wenn sich KWEA bereits bei wenig Wind in Bewegung setzen, sind für einen wirtschaftlichen Betrieb dauerhaft höhere Windstärken erforderlich.

Zum anschaulichen Vergleich die Definition ausgewählter Windstärken:

- Windstärke 3 (3,4–5,4 m/s): Blätter und dünne Zweige sowie Wimpel bewegen sich

- Windstärke 4 (5,5–7,9 m/s): Staub und loses Papier wird vom Boden gehoben, Wimpel werden gestreckt

- Windstärke 5 (8,0–10,7 m/s): größere Zweige und kleine Äste bewegen sich, kleine Laubbäume beginnen zu schwanken, Wind deutlich hörbar

- Windstärke 6 (10,8–13,8 m/s): starke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen und Telefonleitungen, Regenschirme sind schwer zu halten

Auch kleine Windkraftanlagen benötigen beim Stromnetzbetreiber und der Bundesnetzagentur eine Anmeldung sowie eine Genehmigung beim Bauamt. In den jeweiligen Bundesländern gibt es teils unterschiedliche Vorschriften. Auskunft über die regionalen Rahmenbedingungen geben die Landesbauordnungen. Die meisten Bundesländer allerdings erlauben den genehmigungsfreien Betrieb von Windkraftanlagen bis zu einer Höhe von zehn Metern. Um gegen mögliche Schäden versichert zu sein, sollte eine entsprechende Gebäude- und Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

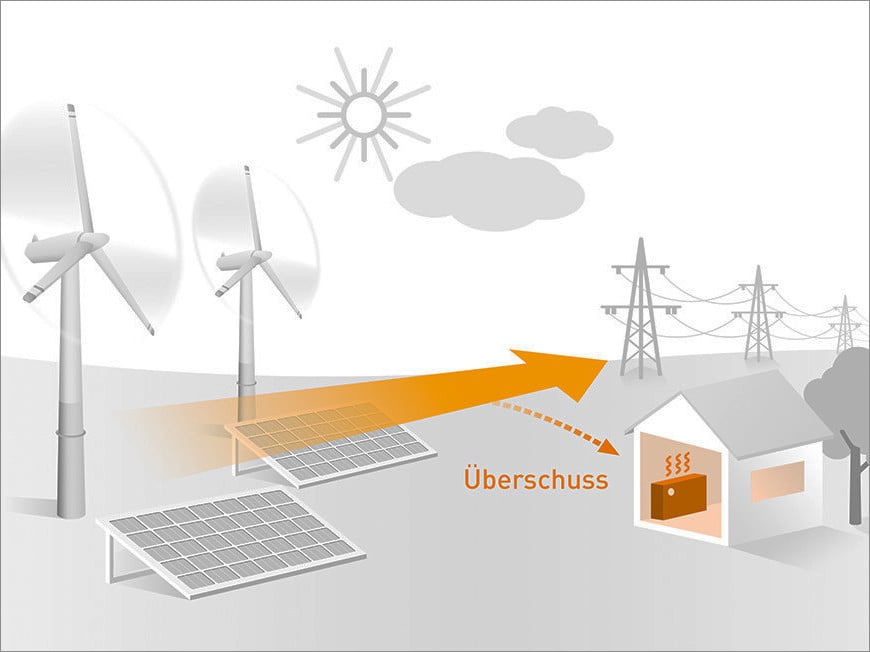

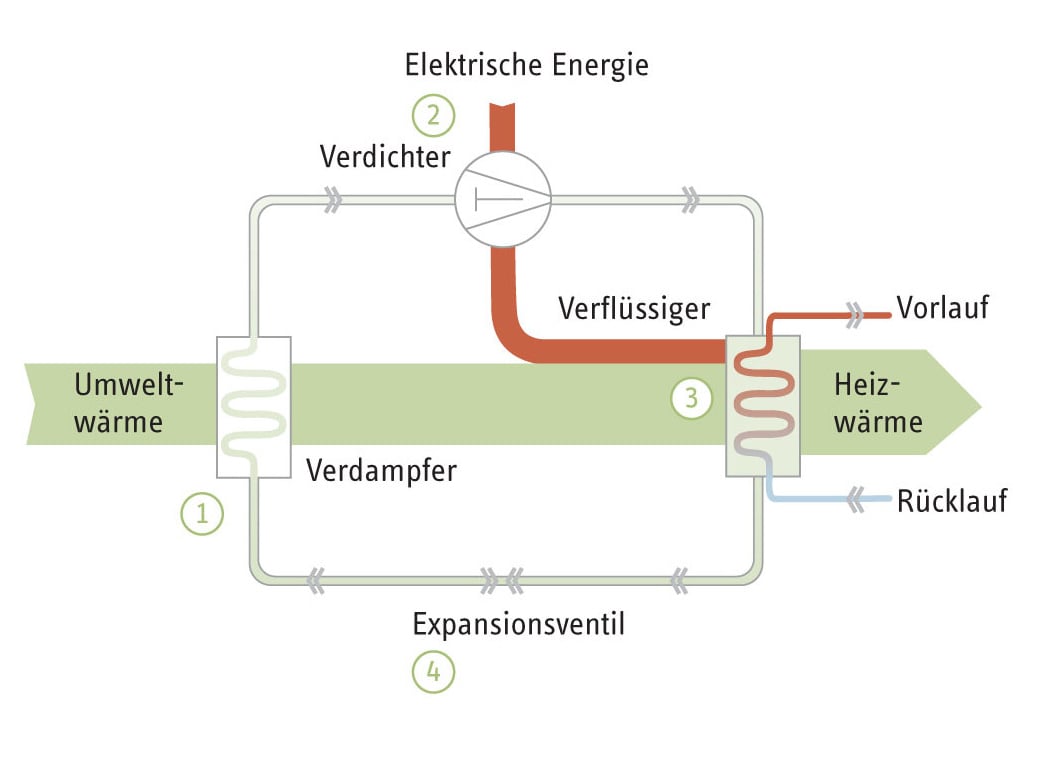

Einbindung in ein Gebäudetechniksystem

Technisch gesehen ist die Kombination einer Kleinwindkraftanlage in ein Haustechniksystem, etwa mit einer Wärmepumpe möglich. Sinnvoller ist jedoch in den meisten Fällen die Nutzung einer Photovoltaikanlange zur Stromerzeugung, denn PV-Module sind günstiger in der Anschaffung und können üblicherweise bereits einen Großteil des Strombedarfs im Gebäude decken. Der parallele Betrieb von Kleinwindkraft- und Solaranlage mit einem gemeinsamen Stromspeicher ist jedoch realisierbar, bedarf allerdings einer vorausschauenden und integrativen Systemplanung.

Fachwissen zum Thema

Surftipps

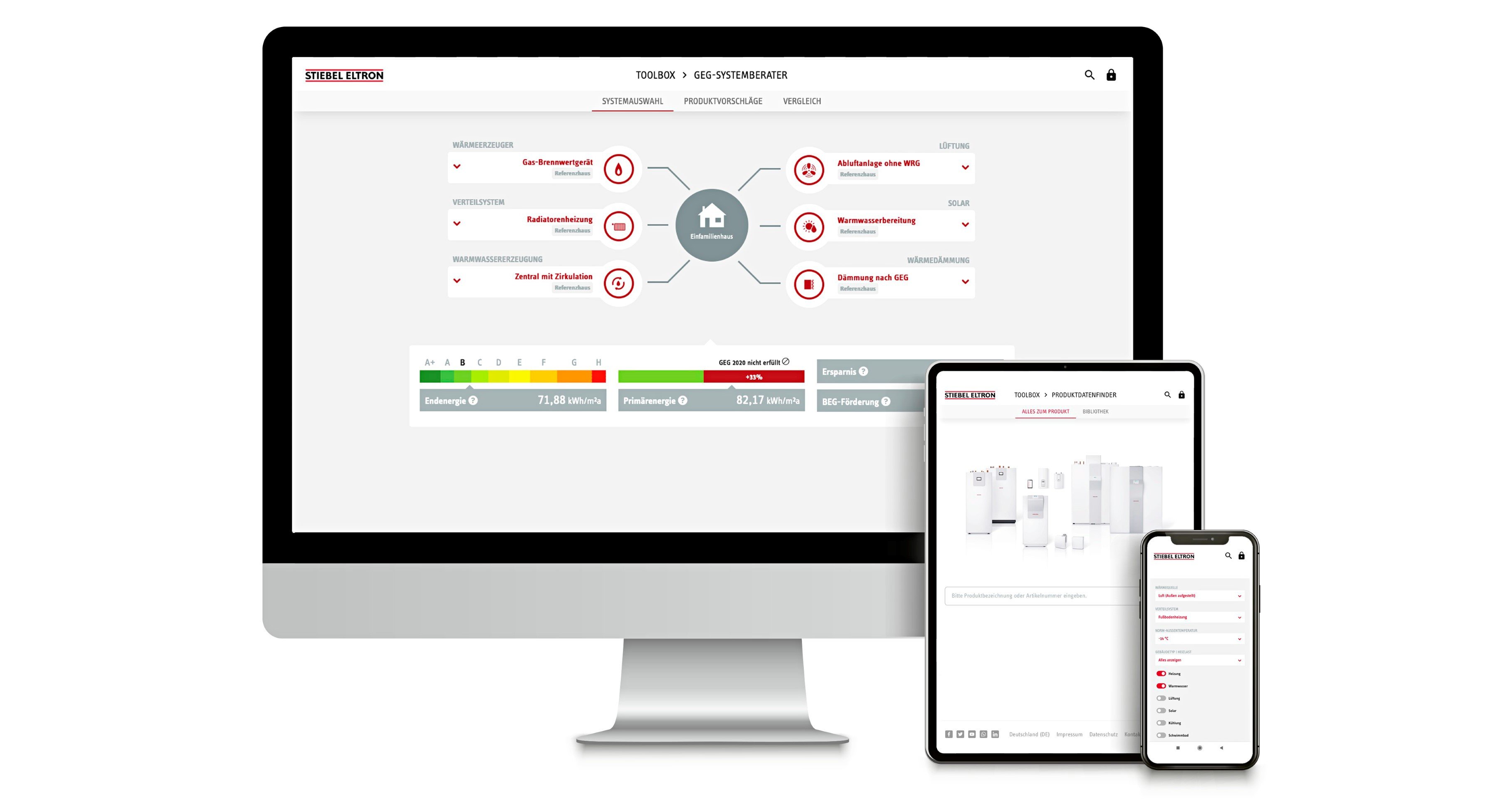

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de