Flachdachentwässerung nach DIN EN 12056-3

Gallerie

Die Bemessungsregeln für Dachentwässerungen sind in der DIN

EN 12056, Teil 3: Dachentwässerung, Planung und

Bemessung festgelegt.

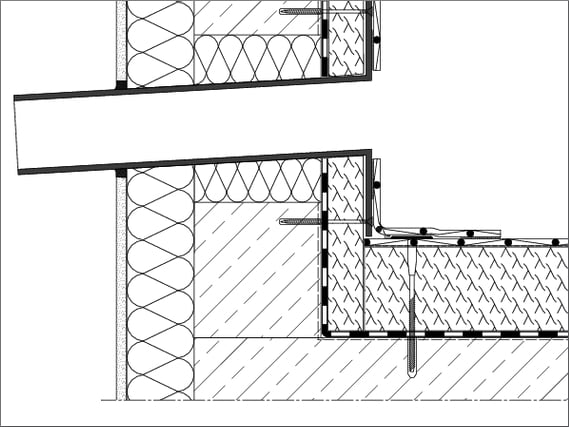

Notentwässerung

Für Flachdächer ist eine Notentwässerung in Form eines Notüberlaufs

vorgeschrieben. Dabei ist zu beachten, dass die Notentwässerung

frei auf das Grundstück zu führen ist; ein Anschluss an

das Entwässerungssystem ist nicht erlaubt. Öffentliche Kanalnetze

sind aus wirtschaftlichen Gründen nicht für maximale

Regenereignisse ausgelegt, ein möglicher Rückstau in der

Kanalisation soll das Gebäude nicht gefährden. Ein Verzicht auf die

Notentwässerung ist nur dann möglich, wenn planerisch

Ersatzmaßnahmen vorgesehen werden (z.B. bei intensiv begrünten

Dächern). Eine Notentwässerung kann durch zusätzliche Dachabläufe,

Attikagullys, partielles Absenken der Attika oder einen

durch die Attika geführten Notüberlauf erfolgen.

Arten der Dachentwässerung

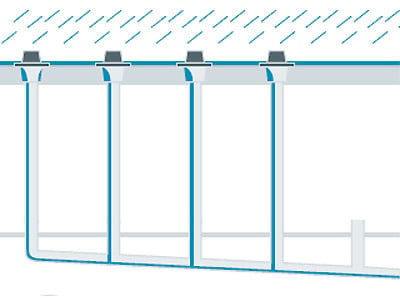

Es gibt zwei Arten der Dachentwässerung, die beide nach dem Prinzip

der Schwerkraftentwässerung funktionieren: die

Freispiegelentwässerung (auch Freigefälleentwässerung genannt), bei

der das Rohrleitungssystem im Gefälle verlegt wird und die

Unterdruckentwässerung. Letztere basiert auf einem hydraulischen

Druckströmungssystem; in der DIN EN 12056-3 wird sie als planmäßig

vollgefüllte Regenwasserleitung bezeichnet. Die VDI-Richtlinie 3806

gibt weitere Hinweise zur Dachentwässerung mit Druckströmung.

Bemessungsgrundlagen

Für die Bemessung einer Dachentwässerung entscheidend ist die so

genannte örtliche Bemessungsregenspende

r5,5. Darunter wird ein 5-minütiges

Regenereignis verstanden, das statistisch maximal alle fünf Jahre

überschritten wird. Aufgrund fortlaufender Messungen der

Niederschläge werden die statistisch ermittelten Regenereignisse

ständig aktualisiert. Dafür ist Deutschland in weit über 5.000

Rasterfelder aufgeteilt (die auch innerhalb einer Stadt liegen

können), für die unterschiedliche Niederschlagswerte gelten.

Relevant ist zudem die Bemessungsregenspende

r5,100, die sich auf ein

fünfminütiges Regenereignis bezieht, welches statistisch alle

hundert Jahre zu erwarten ist. Zu erfragen sind diese Werte bei der

örtlichen Baubehörde oder dem Deutschen Wetterdienst. Für die

Dimensionierung des Notüberlaufs muss die Differenz zwischen dem

Berechnungsregen und dem Jahrhundertregen gebildet werden. Für

besonders schützenswerte Gebäude allerdings ist die

Bemessungsregenspende r5,100 ohne Abzug zu

verwenden.

Bei der Ermittlung des Ablaufvermögens vorgehängter oder

innenliegender Rinnen werden folgende Faktoren

berücksichtigt:

- Der Abflussbeiwert der zu entwässernden Fläche

- Länge und Geometrie der Dachrinne

- das Gefälle der Rinne

- Richtungsänderungen der Rinne von mehr als 10°

- Laubfangsiebe am Einlauf

- das Abflussvermögen der Abläufe in Abhängigkeit der dort vorhandenen Strömung

- der erforderliche Durchmesser der Fallleitung bei Ansatz eines Füllungsgrades von 33 %

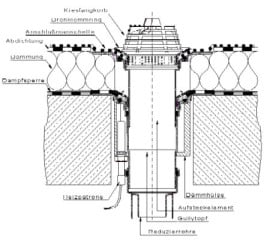

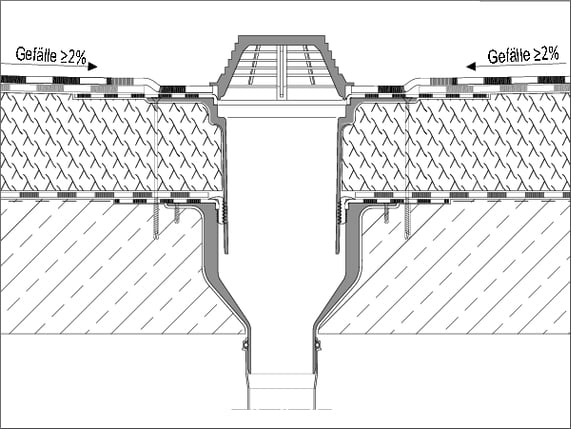

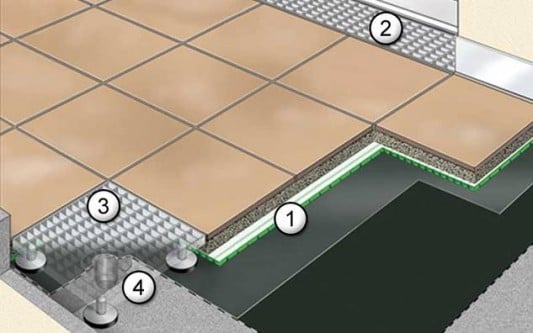

Die Ablaufleistung des Gullys gibt der Hersteller vor; dabei sind die Mindestablaufwerte gemäß DIN 1253 zu berücksichtigen. Die Ablaufleistung wird bestimmt durch den Nenndurchmesser bei aufgesetztem Laub- oder Kiesfangkorb. Weiterhin ist die Ablaufleistung bei Freispiegelentwässerungen von der Stauhöhe vor dem Gully abhängig; dies bedeutet, dass eine größere Stauhöhe auch eine größere Ablaufleistung ermöglicht.

Das Abflussvermögen einer Fallleitung mit einem Gefälle (in Teilbereichen) unter 10° muss analog zu einer Sammel- oder Grundleitung bemessen werden. Die Abflussleistung sinkt abhängig vom Neigungswinkel teilweise erheblich.

Fachwissen zum Thema

Paul Bauder GmbH & Co. KG | Korntaler Landstraße 63 | 70499 Stuttgart | www.bauder.de