Transparente Wärmedämmung

Dämmstoffe sind in der Regel opak, das heißt undurchsichtig. Im Vergleich dazu wird bei einer transparenten Wärmedämmung (TWD) die Sonneneinstrahlung durch das Material hindurchgelassen. Das Fassadensystem wirkt nicht nur dämmend, sondern ermöglicht auch die passive Nutzung von Sonnenenergie: Die Sonnenstrahlen werden in Wärme umwandelt und zeitversetzt an das Gebäudeinnere abgegeben.

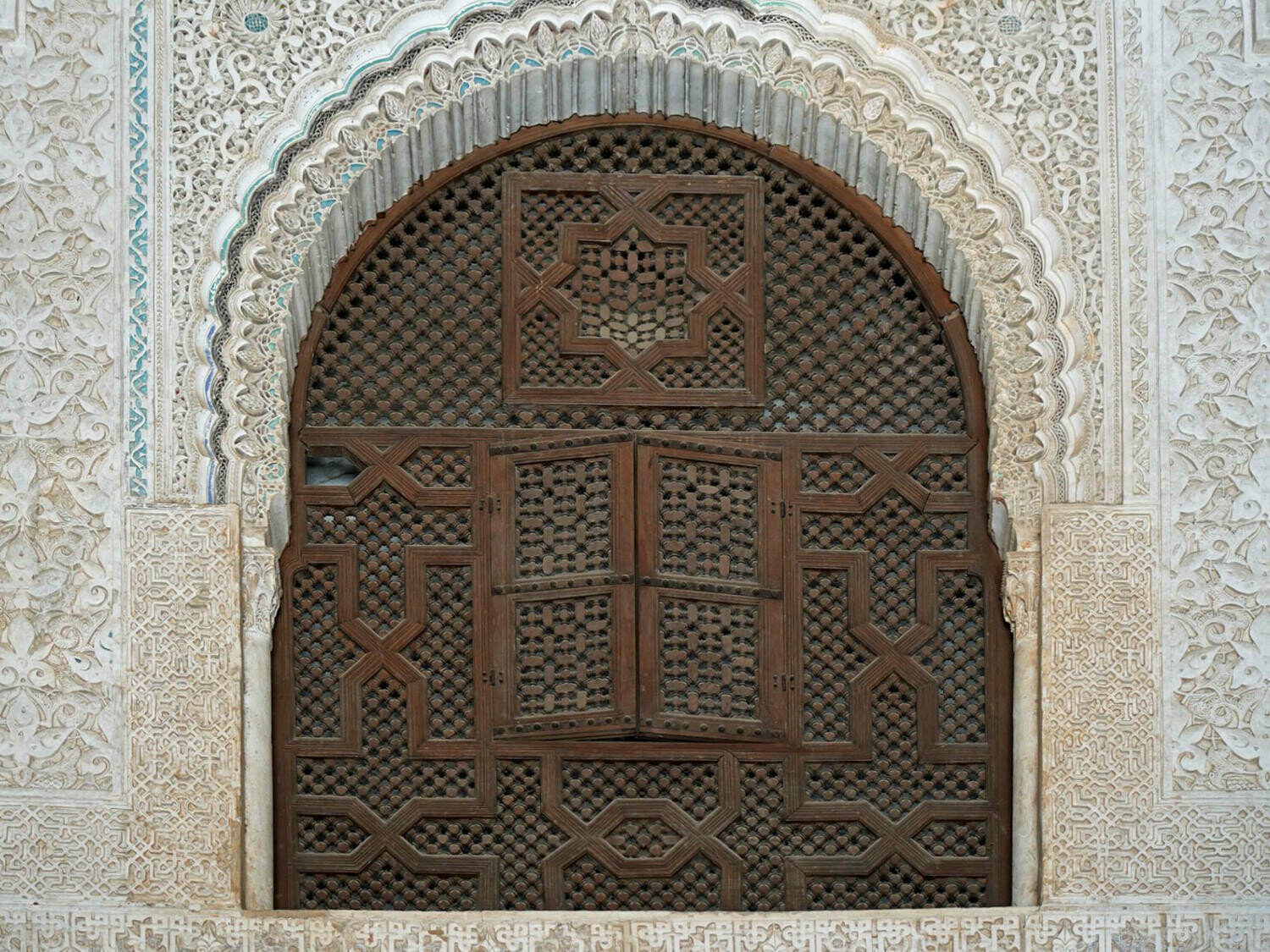

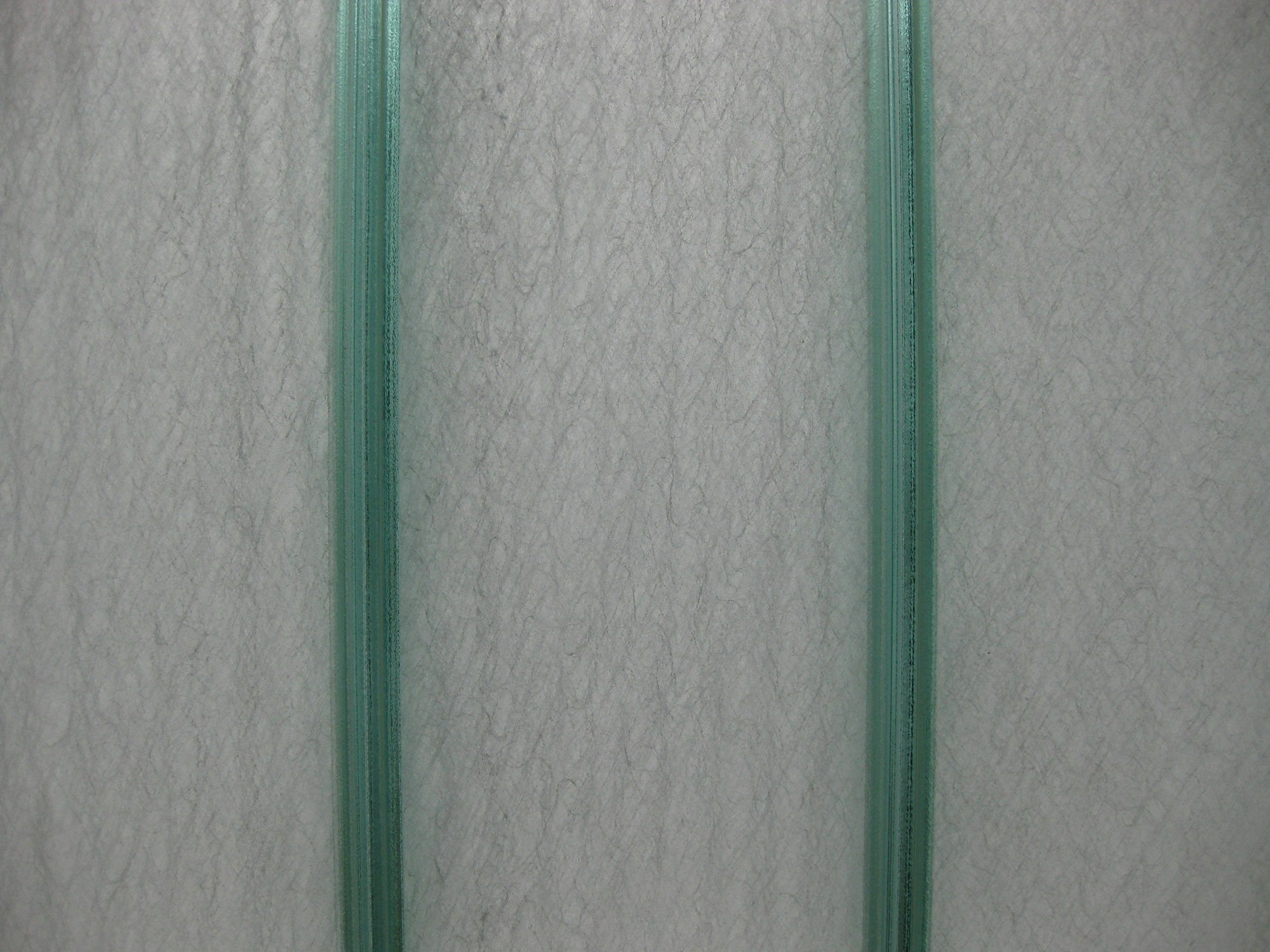

Gallerie

Werkstoffe und Grundelemente

Entsprechende Produkte wurden schon vor mehr als 20 Jahren entwickelt, zunächst als Acrylschaumplatten. Inzwischen werden zahlreiche weitere Materialien eingesetzt – von Glas bis zu Kunststoffen. Die daraus hergestellten Schäume, Granulate und Gewebe haben gemeinsam, dass sie genaugenommen nicht transparent, also durchsichtig, sind. Sie müssten eher als transluzent, sprich lichtdurchlässig, bezeichnet werden:

- Glas- oder Kunststofffolien

- Schaumkunststoffe, zum Beispiel aus Polycarbonat

- transluzente Granulate, zum Beispiel Aerogelgranulat

- Mineral- und Glasfasergewebe

- Glas- oder Kunststoffröhrchen

- Kapillar- oder Wabenplatten aus Glas oder Kunststoff

Gallerie

Glasfasergewebe werden auch in Profilbauglas-Fassaden integriert, um den hohen U-Wert der Glaselemente zu senken. Wird von einer transparenten Wärmedämmung gesprochen, ist aber oft ein komplexes, einem WDVS ähnlichen Fassadensystem gemeint. Nicht jedes TWD-System funktioniert genau gleich. Es gibt Unterschiede dabei, wie die Wärme vom Absorber auf die Speicherwand übertragen bzw. von der Solarfassade an das Gebäude abgegeben wird:

- passive Wandheizungssysteme mit passiven TWD-Massivwandsystemen

- konvektive Massivwandsysteme

- Hybridsysteme mit Luft oder Wasser als Wärmeträger, mit oder ohne Außenwand als Speicher

- Direktgewinnsysteme durch Verglasungen mit TWD

Prinzip: verzögerte Wärmeabgabe

Anschaulich wird das Prinzip transparenter Wärmedämmungen an einem Beispiel für ein passives Wandheizungssystem mit Massivwand. Dieses besteht aus folgenden Schichten:

- zwei Glasscheiben, zwischen denen sich das transluzente Dämmmaterial befindet

- ein Absorber, zum Beispiel die Oberfläche der Außenwand oder eine spezielle Elementrückwand

- ein Rahmen zur Aufnahme der TWD oder ein TWD-Verbundsystem

- eine Regeleinrichtung, zum Beispiel eine Verschattung oder bei konvektiven Systemen eine Hinterlüftung mit Luftklappen

Die Idee ist, über das Fassadensystem die Sonnenenergie zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln. Der bei einer TWD verwendete Dämmstoff lässt die Sonnenstrahlen zwar eindringen, er behindert zugleich aber die Wärmeabgabe nach draußen. Stattdessen treffen die Strahlen auf die dunkle Absorberfläche einer massiven Außenwand. Diese erwärmt sich deutlich und gibt die Wärme einige Stunden später über die raumseitige Oberfläche ab.

Bei Experimenten mit solchen Fassadensystemen wurde erkannt, dass die TWD-Wand an sonnigen Tagen ab Mittag den Raum heizt. Folgt auf einen sonnigen ein sonnenarmer Tag, so reicht die gespeicherte Sonnenenergie aus, um den Raum einen weiteren Tag lang mit Wärme zu versorgen. Der Grund dafür ist die Speicherfähigkeit der Wandmasse und die mehrstündige Phasenverschiebung zwischen maximalem Energieeintrag in die Wand und der Abgabe in den Raum.

Sonnenschutz: Thermisch wirksam

Je größer der Strahlungseintrag ist, desto mehr Wärme wird von der massiven Außenwand gespeichert, die hinter der TWD-Fassade liegt, und entsprechend zeitversetzt an den Innenraum abgegeben. Um Minderungen beim Wärmeertrag zu vermeiden, ist beim Fassadenentwurf darauf zu achten, dass die TWD-Flächen während der Heizperiode so wenig wie möglich verschattet werden. Ebenso problematisch wie schattenwerfende Fassadenstrukturen sind Gebäudeversprünge, wie es sie etwa bei Reihenhauszeilen gibt.

In sonnigen Monaten ist ein hoher Wärmeertrag eher unerwünscht. Bei konvektiven Systemen lässt sich die Temperatur im Hinterlüftungsraum über Luftklappen in der Fassade oder an der Attika regeln. Eine Methode, schon vorab den Strahlungseintrag in die Außenwand zu beeinflussen, ist das Anbringen von Sonnenschutzelementen:

- Feststehende Verschattungen wie Überstände oder unbewegliche Lamellen reduzieren die diffuse und – in den Übergangsmonaten durch Teilverschattung – die direkte Einstrahlung, wodurch sich die Effizienz des TWD-Systems vermindert.

- Bei Fassadenbegrünungen hängt der Verschattungsgrad von Blattwachstum und -abwurf sowie von der Blattdichte ab.

- Variable Sonnenschutzelemente wie Rollos, Plisseestores oder Jalousien werden je nach Ausführung vor den TWD-Modulen montiert oder in diese integriert. Im geschlossenen Zustand reduzieren sie den g-Wert des Fassadensystems um 60 bis 80 %.

- Integrierte Verschattungen werden wegen der besseren Zugänglichkeit und des niedrigeren g-Wertes meist vor der transluzenten Dämmschicht eingebaut.

- Grundsätzlich sind auch drehbare, dem Sonnenstand nachgeführte integrierte Lamellen einsetzbar, die im Regelfall nicht über die komplette Länge auf- oder zugefahren werden und deshalb auf Grund der kleinen Bewegungen eine höhere Betriebssicherheit aufweisen. Bei entsprechender Oberflächenbeschaffenheit und Form der Lamellen ist eine Strahlungsdurchlässigkeit von ca. 85% erreichbar.

- Inzwischen gibt es auch sich selbst optisch regelnde TWDs oder solche mit thermisch, optisch oder elektrisch schaltbarem Sonnenschutz.

Sonnenschutz: Regelung des Lichteinfalls

TWD-Fassaden, hinter denen sich keine massive Wand befindet, können auch dazu genutzt werden, Räume schlagschatten- und blendfrei mit Tageslicht auszuleuchten. Das wird ermöglicht durch die Strukturen der transluzenten Dämmstoffe, die die einfallenden Sonnenstrahlen mehrfach brechen und streuen.

Beim großflächigen Einsatz von TWD-Direktgewinnsystemen ist – wie bei allen Verglasungen – eine kontinuierliche Regelung des Licht- bzw. Strahlungseinfalls erforderlich. Beleuchtungstechnische Anforderungen einerseits und energetischen Belange andererseits haben allerdings oftmals gegensätzliche Optimierungsziele zur Folge. Soll TWD dennoch im Sehfeld eingesetzt werden, bieten sich außenliegende verstellbare Lamellen als Sonnenschutz an, die im Sommer nicht vollständig geschlossen werden, in Kombination mit einem innenliegenden temporären Blendschutz im Winter, zum Beispiel einer Vertikaljalousie. Eine Planung, durch die TWD-Felder und Sichtbereiche in der Fassade getrennt und Arbeitsplätze aus kritischen Raumzonen rausgehalten werden können, reduziert die Anforderungen an den Sonnen- und Blendschutz.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Sonnenschutz sponsored by:

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG

Kontakt: 0711 / 9751-0 | info@mhz.de