Terrazzo

Als Terrazzo wird ein in der Regel fugenloser Bodenbelag aus Bindemittel und Gesteinskörnungen bezeichnet, der schon seit der Antike hergestellt wird: Römische Villen wurden damit ausgestattet, seit dem Mittelalter war er besonders bei Privatbauten in Venedig beliebt. Einer der ältesten Funde ist ein planebener Terrazzoboden aus Kalksplitt und Kalkmörtel, den man im Südosten der heutigen Türkei entdeckte und der auf die Zeit um 8000 v. Chr. datiert werden konnte. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Terrazzo aufgrund seiner hohen Beanspruchbarkeit vor allem für Fußböden in Küchen, Bädern und Hauseingängen verwendet.

Gallerie

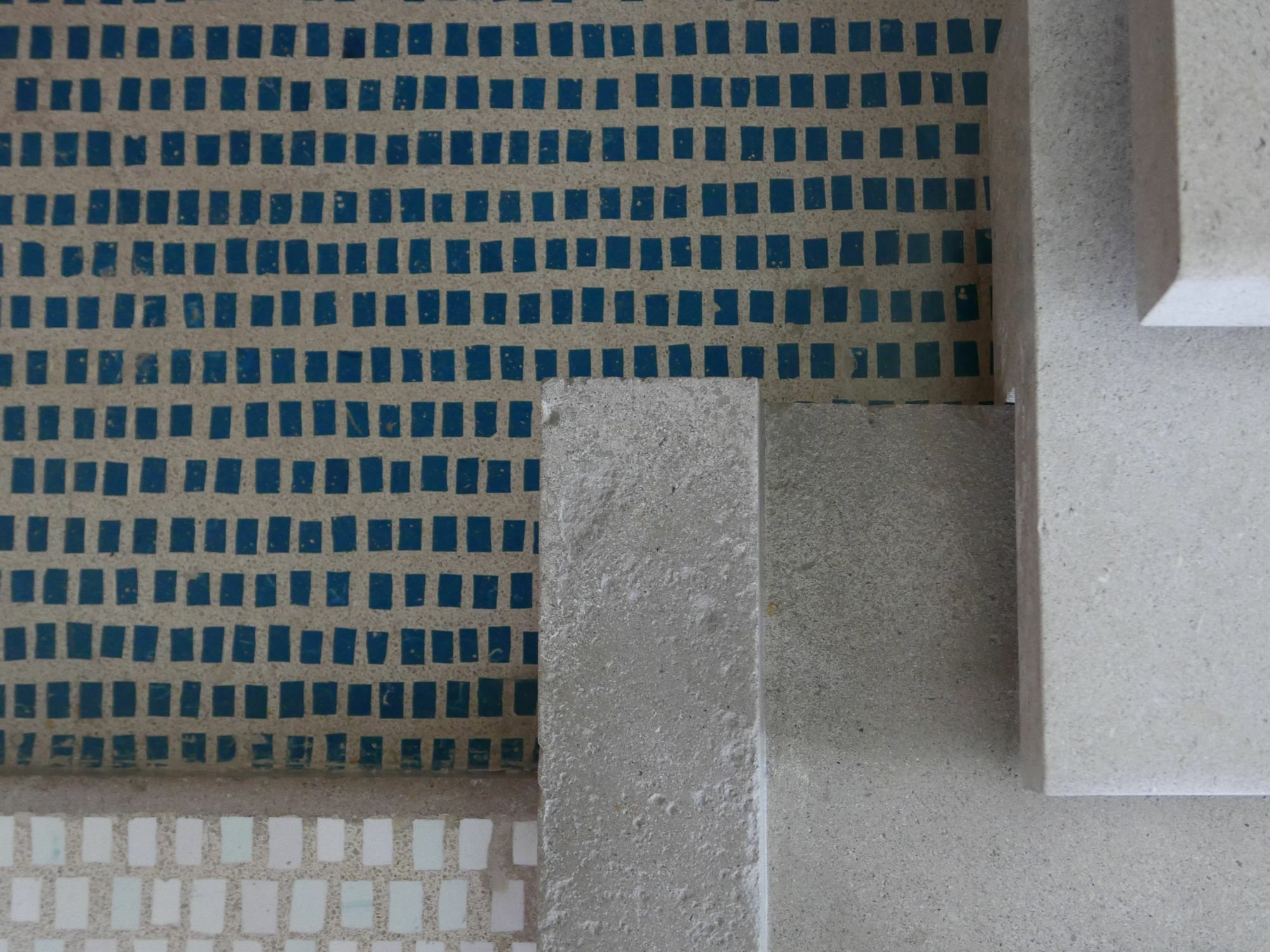

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er allmählich durch andere Bodenbeläge ersetzt. Vor allem im Wohnbereich wurden jetzt Teppiche und PVC-Böden verlegt, die als moderner und schneller austauschbar galten. In jüngster Zeit erfährt Terrazzo jedoch eine Wiederbelebung. Das hängt mit neuen Unterkonstruktionen zusammen, durch die keine Feuchtigkeit nach unten abgeleitet werden kann, mit schneller zu verarbeitenden Bindemitteln, aber auch neuen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung. Neben der ursprünglich matten Ausführung sind heute hochglänzende, sandgestrahlte oder gestockte Oberflächen möglich, in die sich auch Muster einarbeiten lassen.

Traditionell besteht Terrazzo aus Zuschlägen wie Marmor, Kalkstein oder Dolomit, die mit Wasser und einem Bindemittel (früher Kalk, heute meist grauer oder weißer Portlandzement) auf der Bodenfläche verteilt und später verdichtet und geschliffen werden. Für stärker beanspruchte Böden kommen härtere Materialien, etwa Granitsplitt oder Flusskies zum Einsatz; farbige Körnungen oder Pigmentierungen sind ebenfalls möglich. Die Zuschlagstoffe haben in der Regel ein Größtkorn von 16 mm und werden nach optischen Gesichtspunkten ausgewählt und zusammengestellt, da sie das Erscheinungsbild des Bodens bestimmen. Wichtig bei ihrer Auswahl ist zudem eine gute Schleifbarkeit.

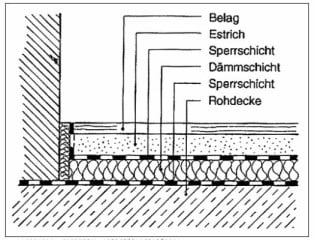

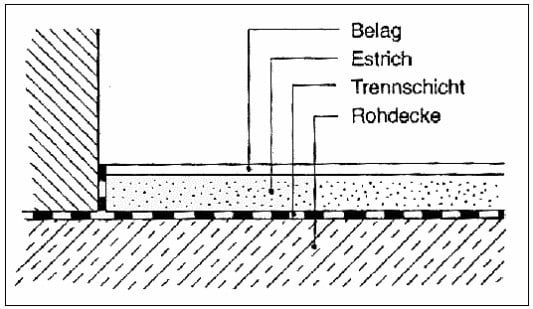

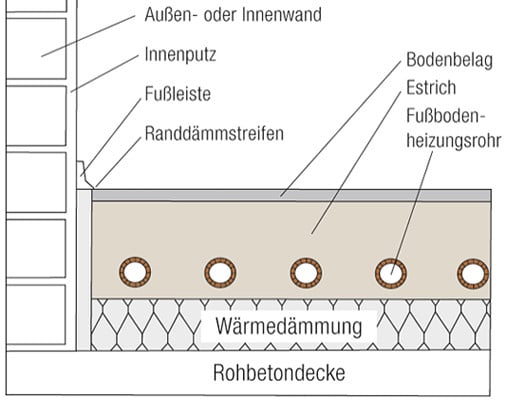

Der Terrazzo wird auf eine Unterschicht aus Beton frisch in frisch aufgebracht und zum Erzielen einer hohen Dichte gewalzt. Anschließend werden die Flächen in kleinere Felder unterteilt, um auftretende Schwindspannungen gering zu halten. Bei 16 mm Größtkorn beträgt die Schichtdicke etwa 35 mm, bei kleinerem Korn mindestens 15 mm. Davon werden jeweils rund 5 mm abgeschliffen. Da nach dem Schleifen kleine Poren entstehen, werden die Flächen gespachtelt und erneut geschliffen, ggf. mehrmals. Zwischen den Schleif- und Spachtelvorgängen sind intensive Reinigungen ebenso erforderlich wie eine abschließende Einpflege mit geeigneten Polymeren, Wachsen oder Ölen.

Da es sich bei Terrazzo um einen spannungsreichen Boden handelt, kommt es häufiger zu Rissen. Das mag bei einem neuen Boden stören, bei altem Terrazzo sind sie ein fast typisches Merkmal. Zu seinen Vorteilen gehören Langlebigkeit, hohe Beanspruchbarkeit und leichte Pflege; ein wesentlicher Nachteil ist das hohe Kostenniveau.

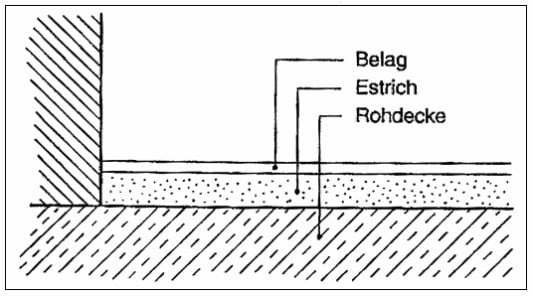

Hinsichtlich der Herstellung und Schichtung ähnelt Terrazzo zwar

einem Betonwerkstein, wird aber im Gegensatz zu diesem nicht als

Formatplatte im Werk, sondern vor Ort hergestellt. Damit entspricht

Terrazzo in vollem Umfang einem Estrich nach DIN EN 13318, die unter Ziffer

2.2 den Begriff Estrich definiert.

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Baunetz Wissen Boden sponsored by:

Object Carpet GmbH

Marie-Curie-Straße 3

73770 Denkendorf

Telefon: +49 711 3402-0

www.object-carpet.com