Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Gallerie

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde im Jahr 2000

von der Bundesregierung mit dem Ziel verabschiedet, den Anteil

erneuerbarer Energien an der Stromversorgung in Deutschland

deutlich zu erhöhen und so den Ausstoß klimaschädlicher

Treibhausgasemissionen zu senken.

Geplanter Anteil erneuerbarer Energien an der

Stromproduktion:

- Jahr 2020: 35 Prozent

- Jahr 2025: zwischen 40 und 45 Prozent

- Jahr 2030: mindestens 50 Prozent

- Jahr 2035: zwischen 55 und 60 Prozent

- Jahr 2040: mindestens 65 Prozent

- Jahr 2050: mindestens 80 Prozent.

Um diese Ziele zu erreichen, erhält Strom aus erneuerbaren

Quellen bei der Einspeisung ins Netz Vorrang gegenüber Strom, der

mit fossilen Brennstoffen wie Steinkohle, Braunkohle oder Erdgas

produziert wurde.

Vergütung

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, Anlagen, die Strom aus Wind,

Sonne oder Biomasse erzeugen, ans Netz anzuschließen, den

erzeugten Strom vorrangig abzunehmen und entsprechend zu vergüten.

Die Anlagenbetreiber erhalten für einen festen Zeitraum von 20

Jahren nach der Inbetriebnahme eine garantierte Einspeisevergütung

für jede eingespeiste Kilowattstunde beziehungsweise eine

Marktprämie.

EEG-Umlage und Ausgleichsregelung

Die an die Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen sind höher als

die Erlöse, die die Netzbetreiber mit dem Verkauf des erzeugten

EEG-Stroms auf dem Markt erzielen. Die Differenz wird mithilfe der

EEG-Umlage ausgeglichen. Sie wird von den Stromkunden über den

Strompreis bezahlt. Die EEG-Umlage ist nicht für alle Verbraucher

gleich hoch. Für stromintensive Unternehmen, die im internationalen

Wettbewerb mit anderen Firmen stehen, gilt die „Besondere

Ausgleichsregelung“. Sie zahlen nur eine reduzierte EEG-Umlage. Der

durch die Befreiung fehlende Anteil wird von den Privathaushalten

und den nicht privilegierten Unternehmen mitbezahlt.

EEG-Novellen

Seit das EEG in Kraft getreten ist, wurde es mehrmals überarbeitet

und die Höhe der Vergütung für die Einspeisung von EEG-Strom an die

jeweilige Marktentwicklung angepasst. Novelliert wurde das EEG in

den Jahren 2004, 2009, 2012, 2014 und zuletzt 2017.

EEG-Novelle 2014

Bereits ab 2009 führte der starke Anstieg von erneuerbar

produziertem Strom zu fallenden Börsenstrompreisen. Zugleich wuchs

die Zahl der von der EEG-Umlage befreiten Industriebetriebe. Beides

ließ die EEG-Umlage massiv ansteigen – von 1,12 Cent/Kilowattstunde

im Jahr 2008 auf 6,24 Cent/Kilowattstunde in 2014. Zudem stellte

der wachsende Anteil von Strom aus fluktuierenden Energiequellen

wie Wind und Sonne die Stromnetze in puncto Stabilität und

Versorgungssicherheit zunehmend vor Herausforderungen.

Um die EEG-Umlage zu stabilisieren und den Zubau von

Erneuerbare-Energien-Anlagen besser zu steuern, wurde das EEG im

Jahr 2014 grundlegend reformiert. Für Solarenergie, Windenergie und

Biomasse wurden konkrete Mengenziele – sogenannte Ausbaukorridore –

für den jährlichen Zubau festgelegt. Die Steuerung erfolgt über

einen „atmenden Deckel“: Werden mehr Anlagen in Betrieb genommen

als nach dem Ausbaukorridor vorgesehen, sinken automatisch die

Fördersätze für die weiteren Anlagen.

Betreiber von größeren Neuanlagen zur Stromproduktion sind

verpflichtet, den erzeugten Strom direkt zu vermarkten. Dies gilt

ab 1. Januar 2016 für alle Neuanlagen ab einer Leistung von 100

Kilowatt. Eine staatlich festgelegte Einspeisevergütung gibt es für

diese Anlagen nicht mehr, dafür aber eine Marktprämie zusätzlich

zum erzielten Erlös im Rahmen der Direktvermarktung.

Für Anlagen zur Eigenstromerzeugung, die neu errichtet werden, muss

erstmals die EEG-Umlage bezahlt werden. Ausgenommen sind

Kleinanlagen mit einer Leistung von maximal zehn Kilowatt bei einem

jährlichen Eigenstromverbrauch unter zehn Megawattstunden. Das

betrifft zum Beispiel private Stromerzeuger mit

Photovoltaik-Anlagen auf dem Hausdach. Eigenverbraucher von Strom

aus Photovoltaik-Anlagen, deren installierte Leistung zehn Kilowatt

übersteigt, bezahlen ab 2017 40 Prozent der EEG-Umlage.

EEG-Novelle 2017

Das EEG 2017 brachte einen

Paradigmenwechsel: Seit 2017 wird die Höhe der Vergütung, die

Erzeuger von erneuerbarem Strom erhalten, nicht mehr staatlich

festgelegt, sondern durch Ausschreibungen am Markt ermittelt. Den

Zuschlag bekommt, wer die geringste Vergütung verlangt.

Bei der Photovoltaik gilt dies erst für größere Anlagen ab einer

installierten Leistung von 750 Kilowatt. Photovoltaik-Anlagen mit

geringerer Leistung, wie sie zum Beispiel bei Ein- und

Mehrfamilienhäusern installiert sind, haben je nach Technologie und

Größe der Anlage weiterhin einen gesetzlich festgelegten

Förderanspruch für den eingespeisten Strom. Betreiber von Anlagen

über 100 Kilowatt Leistung müssen wie bereits im EEG 2014

vorgesehen, den Strom direkt vermarkten und erhalten zusätzlich

eine Marktprämie. Anlagen mit einer installierten Leistung bis 100

Kilowatt erhalten nach wie vor eine feste Einspeisevergütung. Auch

die Regeln des EEG 2014 zur EEG-Umlage bei der Eigenstromerzeugung

gelten weiter.

Als weitere Neuerung verknüpft das EEG 2017 die Stromerzeugung

stärker mit dem Ausbau der Stromnetze. Beispielsweise wird in

Gebieten mit Netzengpässen der Ausbau der Windkraft an Land

beschränkt.

Fachwissen zum Thema

Surftipps

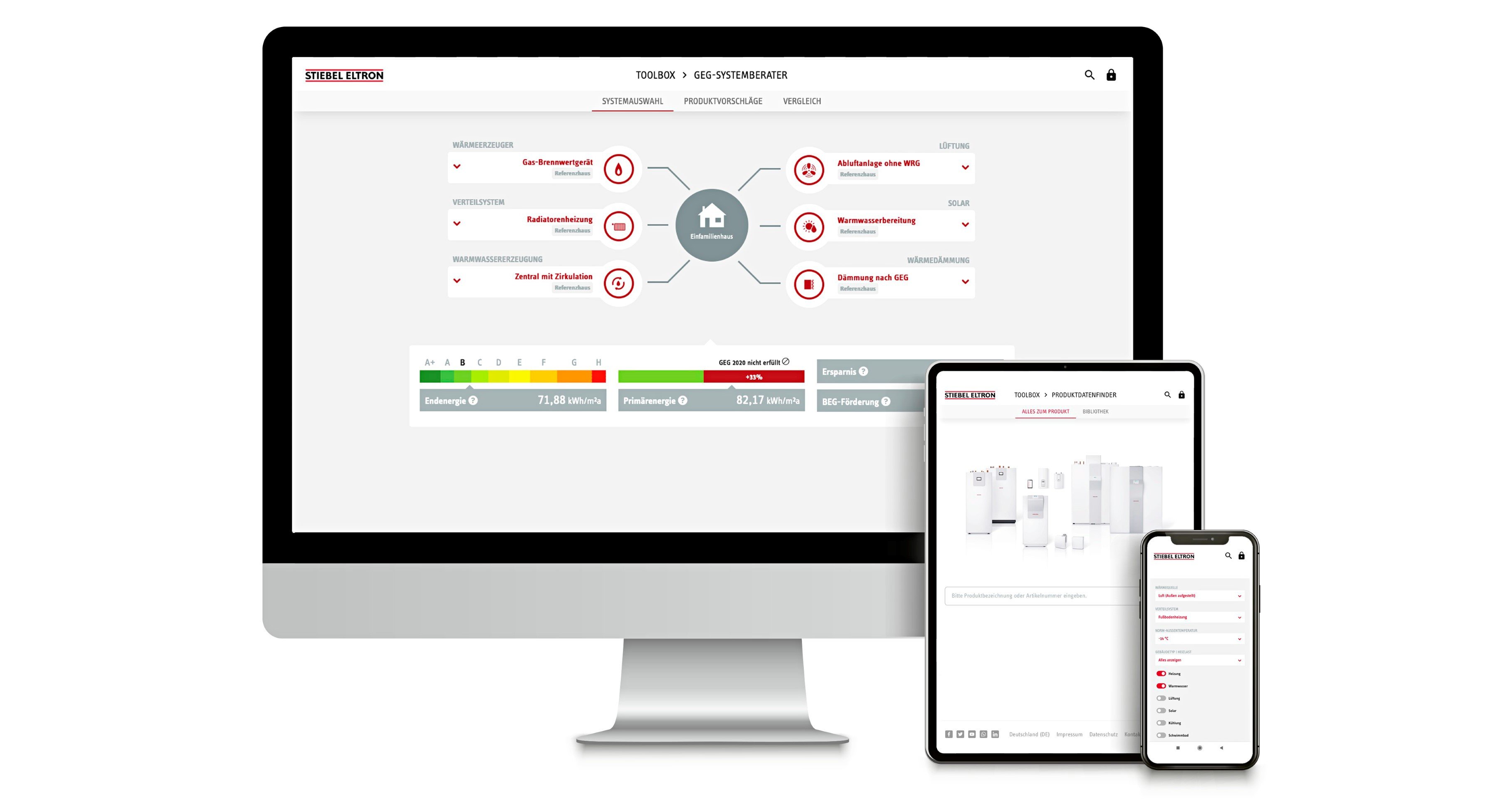

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de