Feuchteschäden

Gallerie

Bei Feuchteschäden an Fliesenbelägen muss unterschieden werden

zwischen Schäden, die aus Feuchtigkeit resultieren, welche bei der

Verlegung unter den Fliesen eingeschlossen wurde und Schäden, die

durch später eingedrungene Feuchtigkeit entstehen.

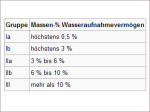

Durch die Fliesen selber kann Feuchtigkeit kaum in den Untergrund

gelangen. Steingut- und (echte) Cottofliesen mit ihrer hohen

Wasseraufnahmefähigkeit sind heute selten

geworden. Bereits das feinkeramische Steinzeug (mit einer

Wasseraufnahmefähigkeit zwischen 0,5 und 3%) gilt als frostsicher,

weil es kaum mehr Wasser durchlässt. Am weitaus häufigsten

allerdings sind mittlerweile die sogenannten Feinsteinzeugfliesen (mit einer

Wasseraufnahmekapazität von unter 0,5%) anzutreffen. Die

technologisch führenden Hersteller produzieren heute bereits

unglasiertes technisches Feinsteinzeug mit einer

Wasseraufnahme-Kapazität von nur 0,03 bis 0,04%. Wenn man bedenkt,

dass Glas eine Wasseraufnahme-Kapazität von etwa 0,02% hat wird

verständlich, warum bei der Herstellung des Materials von

„Verglasung“ gesprochen wird.

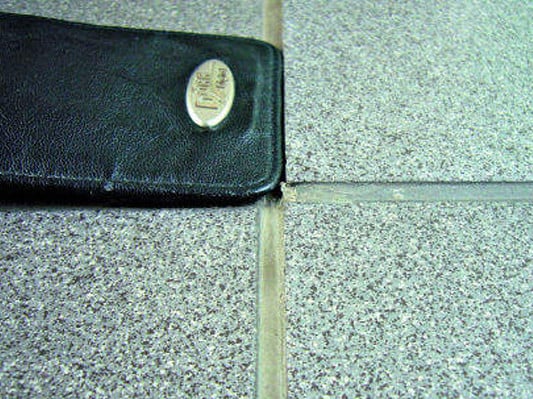

Feuchtigkeit – und mit ihr auch Schadstoffe – können von oben also

nur über die Fugen in den Untergrund eindringen. Verfugungen

bei keramischen Belägen sind nämlich immer wasserdurchlässig. Ist

also mit einer Wasserbelastung der Flächen (wie zum Beispiel in

einem Schwimmbad) zu rechnen, so wird eine zusätzliche Abdichtung

zwingend erforderlich (siehe Zum Thema „Abdichtungen“ und

„Fugen“).

Mindestens ebenso problematisch wie eindringendes Wasser ist unter

dem Fliesenbelag eingeschlossenes Wasser. Dieses kann entweder als

nachschiebende Feuchtigkeit in den Untergrund gelangen oder aus den

Verlegewerkstoffen (zum Beispiel dem Mörtel) stammen und keine

ausreichenden Möglichkeiten haben, dort zu entweichen. Je größer

die Fliesen und je kleiner die Fugen, desto erschwerter die

Diffusion. Zunächst einmal sei an dieser Stelle darauf hingewiesen,

dass an der Baustelle nach wie vor nur eine einzige Methode

zugelassen ist, die Restfeuchte des Untergrundes zu ermitteln:

nämlich die CM-Messung (CM = Carbid-Methode). Ein

schwimmender Estrich sowie ein Estrich auf Trennlage sind erst

dann verlegereif (für die Aufnahme von keramischen Belägen), wenn

sie folgende Restfeuchtewerte nicht überschreiten:

- Zementestriche: 2,0 CM-%

- calciumsulfatgebundene Estriche: 0,5 CM-%

- beheizte calciumsulfatgebundene Estriche: 0,3 CM-%