Arten von Klimaanlagen

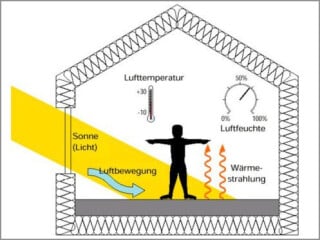

Im Gegensatz zu Lüftungsanlagen, bei der die angesaugte Außenluft allenfalls erwärmt wird, erfüllen Klimaanlagen die vier thermodynamischen Funktionen Heizen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten. Sie halten selbsttätig und ganzjährig die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Reinheit der Luft auf vorgegebenen Werten. Fehlt eine der Funktionen, handelt es sich um eine Teilklimaanlage.

Gallerie

Begriffsdefinition

Je nach Arbeitsweise und Aufstellort lassen sich Klimaanlagen in zentrale und dezentrale Anlagen sowie nach ihrer Lüftungsfunktion in Nur-Luft-, Luft-Wasser-, Luft-Kältemittel- und Nur-Wasser-Anlagen unterscheiden. In der Praxis und im Sprachgebrauch werden einzelne Systeme oft unterschiedlich definiert. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert eine Klimaanlage als „die Gesamtheit aller zu einer gebäudetechnischen Anlage gehörenden Anlagenbestandteile, die für eine Raumluftbehandlung erforderlich sind, durch die die Temperatur geregelt wird“.

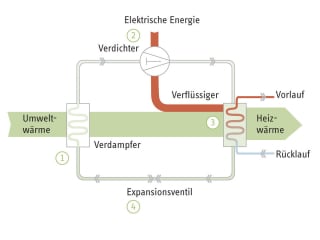

Lüftungsanlagen zur Raumklimatisierung werden heute oftmals auch als Luft/Luft-Wärmepumpen bezeichnet, wobei diese streng genommen keine „echte“ Wärmepumpen sind. Statt die gewonnene Umweltenergie durch Verdampfung und Kompression auf ein höheres Wärmeniveau zu bringen, wird sie mit der Wärmeenergie der Abluft aus den Innenräumen angereichert und bei Bedarf nacherhitzt.

Zentrale Klimaanlagen

Eine zentrale Klimaanlage führt alle erforderlichen Luftkonditionierungen in einem zentralen Zuluftgerät und in einem zentralen Abluftgerät aus. Von dieser Zentrale aus wird die Luft über Luftkanäle zu den einzelnen Räumen verteilt.

Dezentrale Klimaanlagen

Dezentrale Klimaanlagen führen die Konditionierungen Förderung, Filtern und Temperieren direkt im Raum in einem kompakten Gerät aus. Beispiele für dezentrale Klimageräte sind Splitanlagen, Türluftschleiergeräte, Fassadenlüfter und Gebläsekonvektoren. Dezentrale Klimaanlagen sind, obwohl ähnlich aufgebaut, nicht dasselbe wie Raumklimageräte, die individuell im Raum positionierbar sind.

Gallerie

Nur-Luft-Anlagen

Bei Nur-Luft-Anlagen erfolgt die Luftaufbereitung ausschließlich über die zugeführte Frischluft. Dies geschieht in Geräten, die in eine zentral angeordnete Lüftungszentrale eingebaut sind. Nur-Luft-Anlagen eignen sich besonders in größeren Räumen wie Sälen, Theatern oder anderen Versammlungsstätten. Je nach Art des Volumenstroms wird unterschieden zwischen Einkanalanlagen mit variablem (VVS) und konstantem (KVS) Volumenstrom. Im Gebäudebestand sind darüber hinaus auch noch Zweikanalanlagen zu finden:

Beim Einkanalsystem mit konstanter Zuluft (KVS-Anlagen) führt ein Zentralgerät die aufbereitete Luft über den Luftkanal einem oder mehreren Räumen zu, wobei der Volumenstrom konstant ist und die Zuluft in allen Räumen die gleiche Qualität besitzt. Eine individuelle Regelung des Wärmebedarfs ist nur durch zusätzliche Heizkörper möglich. Anwendung finden sie vor allem in Theatern, Kinos, Versammlungsräumen oder Hallen.

Beim Einkanalsystem mit variabler Zuluft (VVS-Anlagen) ist der Zuluftstrom variabel regelbar, die Zulufttemperatur für die einzelnen Räume aber konstant. Die unterschiedlichen Heiz- und Kühllasten der verschiedenen Zonen werden von einem Volumenstromregler durch Änderung der Zuluft ausgeglichen. VVS-Anlagen eignen sich etwa für Büros oder Labore.

Luft-Wasser-Anlagen

Die Konditionierung der Luft in Luft-Wasser-Anlagen erfolgt nicht ausschließlich in der Klimazentrale. Die Anlage übernimmt vielmehr eine Grundaufbereitung der Außenluft in Abhängigkeit von der Außentemperatur (Primärluft), um für einen ganzjährigen und dauerhaften Grundumsatz und eine gute Luftqualität in den Räumen zu sorgen (Vortemperierung, Filterung, Be- oder Entfeuchtung). Zusätzlich dazu befinden sich in den Räumen wassergebundene Flächenheiz- und -kühlsysteme (Radiatoren, Heiz-/Kühldecken etc.), mit denen eine individuelle Temperierung der Räume vorgenommen werden kann. Die Mischung der von der Klimazentrale bereitgestellten Primärluft und dem Sekundärluftstrom, der Umluft aus dem Raum, kann über Induktion oder Gebläse erfolgen:

In Induktionsanlagen strömt die Primärluft mit hoher Geschwindigkeit aus Düsen in den Raum und reißt dabei die Sekundärluft mit (Induktion). Gegenüber Nur-Luft-Anlagen ist der Luftvolumenstrom auf 25 bis 30 Prozent reduziert, dafür aber viel schneller. Induktionsanlagen werden meist als Hochgeschwindigkeitsanlagen (Hochdruck-Induktionsanlagen) ausgelegt. Es gelangt keine Abluft aus den Räumen zur Aufbereitung zurück in die Klimazentrale. Induktionsgeräte gibt es zum Einbau in Brüstungen, in Böden und in Decken.

Fan-Coil-Units (Ventilator- oder Gebläsekonvektoren) sind in ihrer Funktion mit Induktionsgeräten vergleichbar. Der Unterschied liegt im Antrieb. Statt über Düsen wird die Luft von einem Radialventilator in den Raum geblasen. Konvektoren gibt es für den Decken- und Brüstungseinbau. Gebläsekonvektoren können eine Alternative zu einer Niedertemperatur-Flächenheizung sein, die mit Wärmepumpe betrieben wird. Auch im Altbau bei der Sanierung bieten sich diese Geräte an.

Gallerie

Luft-Kältemittel-Anlagen

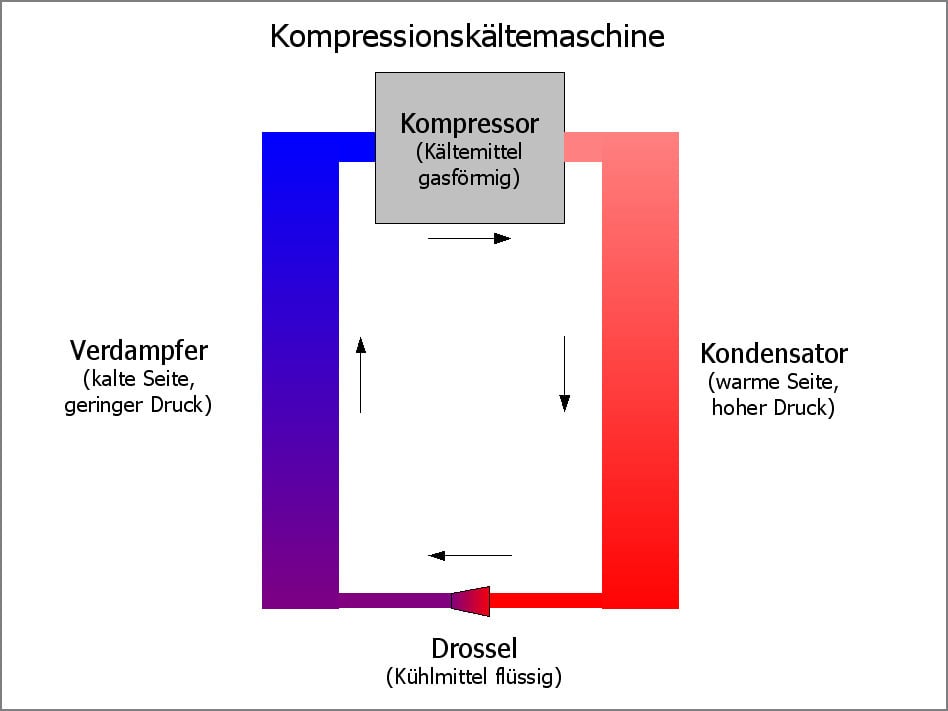

Bei dezentralen Luft-Kältemittel-Anlagen zur Klimatisierung werden eine KVS- und eine Splitanlage miteinander kombiniert. Im Falle der Kühlung wird mit dem Innenteil (Verdampfer) dem Raum die Wärme entzogen und einem Außenteil (Verflüssiger) zugeführt, das die Wärme an die Umgebung abgibt. Mit solchen Splitanlagen kann die Luft nur in einem Raum gekühlt und entfeuchtet bzw. im Wärmepumpenbetrieb erwärmt werden. Die Außenluftversorgung übernimmt eine KVS-Anlage.

VRF- oder VRV-Multisplit-Systeme sind weiterentwickelte Splitanlagen. Die Abkürzung VRF steht für engl. Variable Refrigerant Flow, übersetzt variabler Kältemittelmassenstrom. Sie sind das Klimasystem mit dem geringsten Platzbedarf. Bei ihnen versorgt eine Außeneinheit mehrere Splitgeräte mit Luftauslässen in vielen Räumen. Am weitesten verbreitet sind Luft/Luft-Kältemittel-Anlagen mit elektrischer Wärmepumpe. Systeme mit integrierter Gaswärmepumpe werden mit fossilen Brennstoffen betrieben und sind deshalb nicht mehr Stand der Technik.

Multisplit-Systeme werden als Zwei- und Dreileiter-Systeme installiert. Bei Zweileiter-Systemen können von einer Außeneinheit entweder alle Räume nur gekühlt oder nur beheizt werden. Die Dreileiter-Systeme besitzen eine zusätzliche Kältemittelleitung mit Umschalteinheit. Hier kann eine Außeneinheit variabel unterschiedliche Räume beheizen oder kühlen. Dabei ist eine interne „Wärmeverschiebung“ möglich, bei der die Energieströme durch die Außeneinheit verknüpft werden. Ein Teil der dezentralen Inneneinheiten kann also zum Heizen, ein anderer Teil gleichzeitig zum Kühlen verwendet werden. Dadurch ist eine hohe Effizienz der Gesamtanlage möglich.

Gallerie

Nur-Wasser-Anlagen

Nur-Wasser-Anlagen, auch Stille Kühlsysteme genannt, besitzen keine Luftaustauschfunktion. Für das Abdecken eines hygienischen Luftwechsels müssen ggf. separate Lüftungsgeräte eingesetzt werden. Zu den Nur-Wasser-Anlagen gehören Flächenkühlsysteme wie Kühldecken, -segel und -konvektoren sowie die Betonkern- bzw. Bauteilaktivierung.

Mit Flächenkühlsystemen wie Kühldecken und Kühlsegeln können hohe Kühllasten abgeführt werden. Sie bieten eine große Gestaltungsfreiheit im Raum und mehr Komfort, da bei ihnen gegenüber herkömmlichen Lüftungen keine Zugerscheinungen und Strömungsgeräusche sowie nur geringe Temperaturdifferenzen entstehen. Das erhöht die thermische Behaglichkeit in einem Raum. Zur Raumkühlung durchströmt in einer zentralen Anlage erzeugtes kühles Wasser (meist 16 °C) ein Rohrnetz und kühlt die umgebende Raumluft ab, die sich durch natürliche Luftbewegung mit der vorhandenen Luft vermischt. Für ein optimales Raumklima sollte die Kühldecke mit einer Entfeuchtungsanlage kombiniert werden.

Je nach Ort ihres Einsatzes werden Flächenkühlsysteme in Decken-, Wand- und Fußbodenkühlsysteme unterteilt. Geschlossene Deckenkühlflächen können Leistungen von 80 bis 100 W/m² übertragen. Es kommen Systeme in Form von Metallpaneel- und Kassettendecken mit verpressten Rohrschlangen und Wärmedämmung zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit sind abgehängte Kühlplatten und -segel, mit denen – je nach Größe – Leistungen von 100 bis 130 W/m² übertragen werden können. Es ist ebenfalls möglich, Kapillarrohrmatten in den Deckenputz einzulegen und zu überputzen, um eine Heiz-/Kühldecke zu erstellen. Das Angebot an Systemen und Sonderformen auf diesem Gebiet ist mittlerweile recht groß, weswegen eine Beratung von Fachleuten sehr ratsam ist.

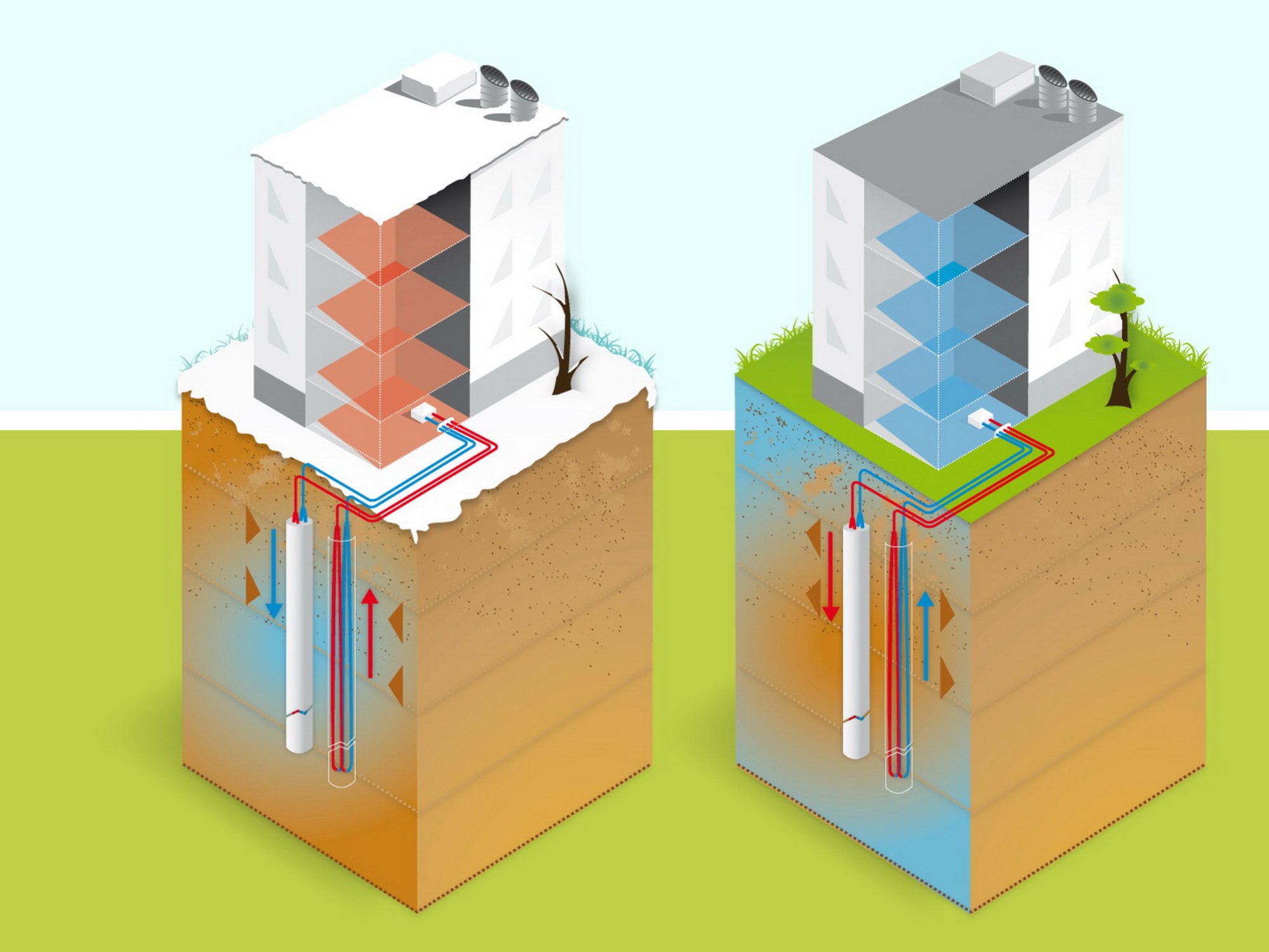

Die thermische Bauteilaktivierung oder Betonkernaktivierung bezeichnet Heiz-/Kühlsysteme, die die Gebäudemassen zur Temperierung nutzen. Bei der Bauteilaktivierung werden mäanderförmige Rohrsysteme, meist aus Kunststoff, in Geschossdecken aus Beton verlegt. Das Kühlmedium ist Wasser. Tagsüber werden Wärmelasten im Beton gespeichert. Nachts gibt der Beton die Wärme wieder an das Kühlwasser ab (Nachtauskühlung). Die thermische Bauteilaktivierung eignet sich auch für den Kühlbetrieb mit Wärmepumpen.

Fachwissen zum Thema

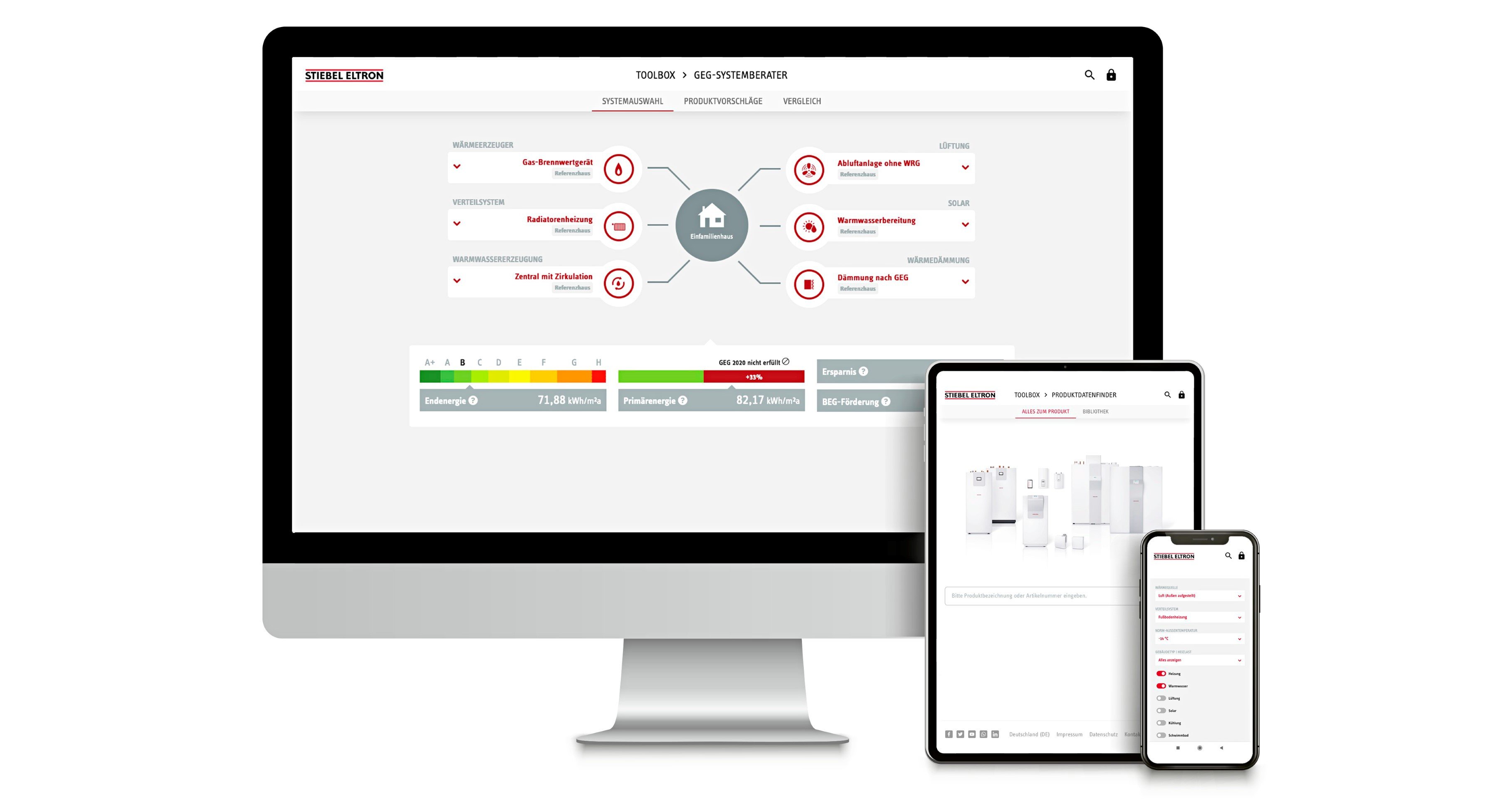

Baunetz Wissen Gebäudetechnik sponsored by:

Stiebel Eltron | Kontakt 0 55 31 - 702 702 | www.stiebel-eltron.de