Heizestrich/Fußbodenheizung

Gallerie

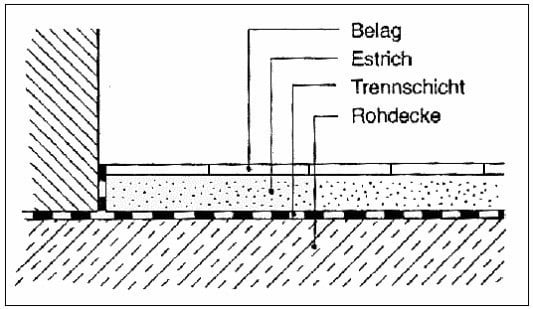

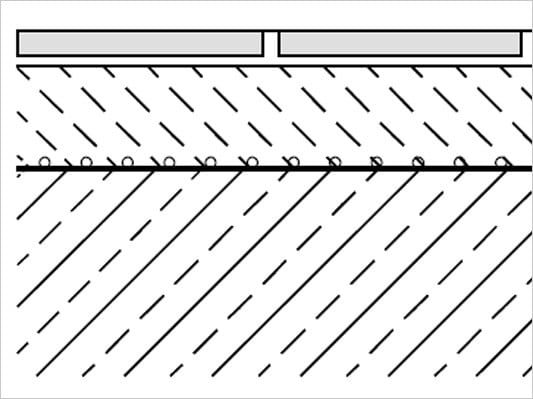

Als Heizestrich wird ein schwimmender Estrich

bezeichnet, der entweder in oder unterhalb der

Lastverteilungsschicht mit Heizelementen für die Raumheizung

versehen ist. Je nach Lage der Heizelemente werden Heizestriche in

die drei Bauarten A, B und C unterteilt:

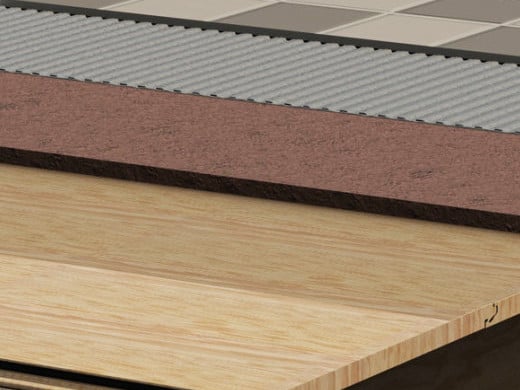

- Bauart A für nass verlegte Systeme

Das Heizelement ist im Estrich eingebettet. Mit gut wärmeleitenden Estrichen sind bei dieser Bauart günstige Wärmeabgabewerte zu erreichen.

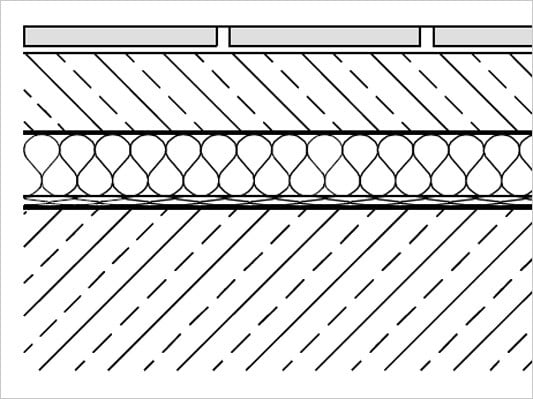

- Bauart B für trocken verlegte Systeme

Das Heizelement liegt unter dem Estrich in bzw. auf der Dämmschicht. Wichtig ist eine geeignete Wärmeabgabe zum Beispiel durch Leitbleche an den Estrich. Bei dieser Bauart sind Bewegungsfugen einfach herzustellen, da sie an keiner Stelle auf Heizelemente treffen. Das System kann mit einem Fertigteilestrich kombiniert werden.

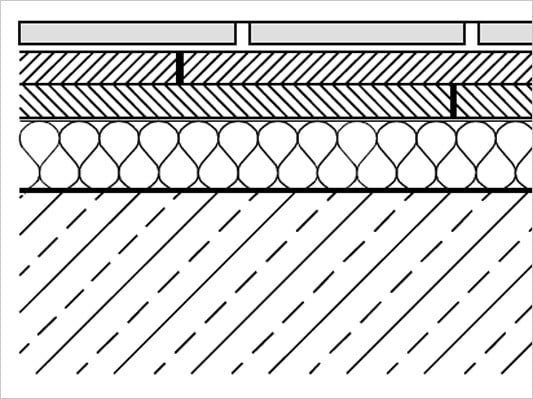

- Bauart C für nass verlegte Systeme

Das Heizelement liegt in einem Ausgleichestrich, der durch eine zweilagige Trennschicht vom lastverteilenden Estrich getrennt ist. Die Dicke des Ausgleichestrichs muss mindestens 20 mm größer sein als der Durchmesser der Heizelemente. Die Estrichnenndicken oberhalb der Trennschicht richten sich nach den Anforderungen für unbeheizt schwimmende Estriche nach DIN 18560-2 Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche). Die Fugen können frei verlaufen.

In Heizestrichen können entweder Warmwasserrohrsysteme aus Metall- oder Kunststoffrohren oder Elektroheizsysteme aus Heizmatten oder Heizkabeln zur Ausführung kommen. Die Temperatur des Heizelementes ist abhängig von der gewünschten Oberflächentemperatur, der Bindemittelart, der Estrichdicke sowie der Art des Bodenbelags. Sowohl bei Warmwasser- als auch bei Elektro-Fußbodenheizungen darf die mittlere Temperatur im Bereich der Heizelemente im Estrich bei Gussasphaltestrichen 45°C, bei Calciumsulfat- und Zementestrichen 55°C jedoch nicht überschreiten.

Dämmstoffe unter Heizestrichen dürfen maximal eine Zusammendrückbarkeit von 5 mm aufweisen. Bei elektrischer Beheizung muss die obere Dämmstofflage kurzzeitig gegen Temperaturen von 90 °C beständig sein.

Wichtige technische Regelwerke für Heizestriche:

- DIN 18560-2 Estriche im Bauwesen – Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)

- DIN EN 1264-4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung – Teil 4: Installation

- DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estriche – Begriffe

- DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche –

Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und

Anforderungen

- Merkblatt „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen”

Belegen mit Fliesen und Platten

Grundsätzlich gilt für Heizestriche bzw. beheizte

Lastverteilungsschichten in Bezug auf Fliesen- und Plattenarbeiten

das Gleiche, wie dieses bereits bei schwimmenden Estrichen

aufgeführt wurde. Ergänzend ist bei Heizestrichen jedoch darauf zu

achten, dass zum einen niedrigere Feuchtigkeitsgehalte des

Untergrundes hinsichtlich der Belegreife gelten. Zur Aufnahme von Fliesen

und Platten gilt für Zementestriche eine Belegreife von < 1,8

CM-% entgegen üblichen/unbeheizten Zementestrichen, wo < 2,0

CM-% erforderlich sind. Bei calciumsulfatgebundenen Estrichen

gelten für Heizestriche < 0,3 CM-% entgegen bei unbeheizten

Estrichen mit < 0,5 CM-%. Zum anderen ist bei Heizestrichen

darauf zu achten, dass für Estriche mit Warmwasserfußbodenheizung

ein so genanntes „Belegreifheizen“ gemäß dem Merkblatt

„Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen“

erforderlich ist. Ein entsprechendes Aufheizprotokoll ist dem

Auftragnehmer Fliesen- und Plattenarbeiten als Nachweis zur

Belegreife zu übergeben.

Unabhängig davon sind bei Heizestrichen entsprechende Messstellen

für Feuchtigkeitsmessungen (CM-Messungen) im Estrich

auszuweisen und zu markieren und der Auftragnehmer Fliesen- und

Plattenarbeiten sollte die Belegreife des Estrichs immer im Rahmen

einer CM-Feuchtigkeitsbestimmung überprüfen. Die Markierungen sind

der Tatsache geschuldet, dass die Heizleitungen innerhalb der

Zementestrichkonstruktion beim Aufstemmen des Fußbodens nicht

beschädigt werden sollen.

Einen weiteren wichtigen Punkt stellen bei Heizestrichen die

Temperaturbelastungen dar. Im Nachfolgenden sind einige

Wärmeausdehnungskoeffizienten verschiedener Estricharten

aufgeführt:

- Zementestrich: ca. 0,012 mm/mK

- Calciumsulfatestrich: ca. 0,010 mm/mK

- Calciumsulfatfliesestrich: ca. 0,08 mm/mK bis 0,016 mm/mK

- Gussasphaltestrich: ca. 0,035 mm/mK

- Magnesiaestrich: ca. 0,005 mm/mK

Für die unten aufgeführten Nutzbeläge gelten u. a. folgende

Wärmeausdehnungskoeffizienten:

- Granit, keramische Fliesen: ca. 0,006 mm/mK

- Steingut/Steinzeug: ca. 0,007 mm/mK

- Kalkstein: ca. 0,005 mm/mK

- Marmor: ca. 0,004 mm/mK

- Polyestergebundene Kunststeine: ca. 0,030 mm/mK

Daraus ergeben sich Zugspannungen, welche durch die Konstruktion und insbesondere im Oberbelag aufgefangen und verkraftet werden müssen, andernfalls kommt es zu Rissbildungen. Aus den genannten Gründen kommt den Bewegungsfugen innerhalb der Fußbodenkonstruktion bei beheizten Estrichen eine besondere Bedeutung zu.

Zur Aufnahme von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein und Betonwerkstein gelten in etwa folgende Feldgrößen:

Zementestriche:

- maximale Seitenlänge: < 8 m

- maximale Gesamtfläche ca.: < 40 m²

- maximale Seitenlänge: < 10 m

- maximale Gesamtfläche ca.: < 100 m²