Schallschutz: Begriffe

Planung, Ausführung und Bewertung von Schallschutzmaßnahmen erfordern die Kenntnis schalltechnischer Zusammenhänge.

Gallerie

Frequenz

Die Frequenz bezeichnet die Anzahl der Schwingungen je Sekunde, die

bei einem Ton vorhanden sind. Vollführt ein Ton 500 Schwingungen je

Sekunde, besitzt er eine Frequenz von 500 Hertz (Hz). Der

menschliche Hörbereich liegt zwischen etwa 15 Hz und 16.000 Hz. Der

bauakustische Fragen betreffende Bereich liegt zwischen 100 Hz und

3.150 Hz.

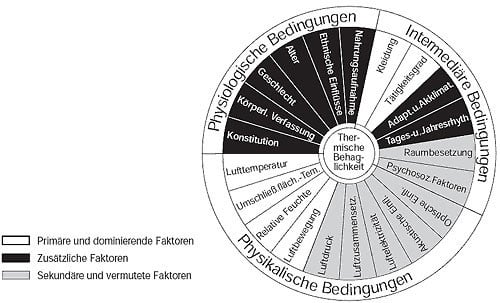

Schallpegel

Die Stärke eines Schalls (Geräuschs) wird durch den Schallpegel L

in der Einheit Dezibel (dB) erfasst. L ist das logarithmische

Verhältnis von Schalldruck und der Empfindungsschwelle des

menschlichen Ohres. Die Berücksichtigung der Tatsache, dass das

menschliche Ohr in den verschiedenen Frequenzbereichen

unterschiedlich empfindlich ist, erfolgt über eine

Frequenzbewertung. Die Wichtigste ist die A-Frequenzbewertung, aus

der sich die Angabe des Schallpegels LA in dB(A)

ergibt.

Gehöreindruck

Der Gehöreindruck resultiert aus dem Schallpegel und der Frequenz

eines Tones. Je tiefer die Frequenz, umso geringer der

Lautstärkeeindruck. Diese Eigenschaft des menschlichen Ohres kann

bei der Messung des Schallpegels berücksichtigt werden, indem die

Anzeige der Empfindung verringert wird. Aus dieser Bewertung

resultiert das bewertete Schalldämm-Maß oder der „A-Schallpegel”,

Einheit dB(A).

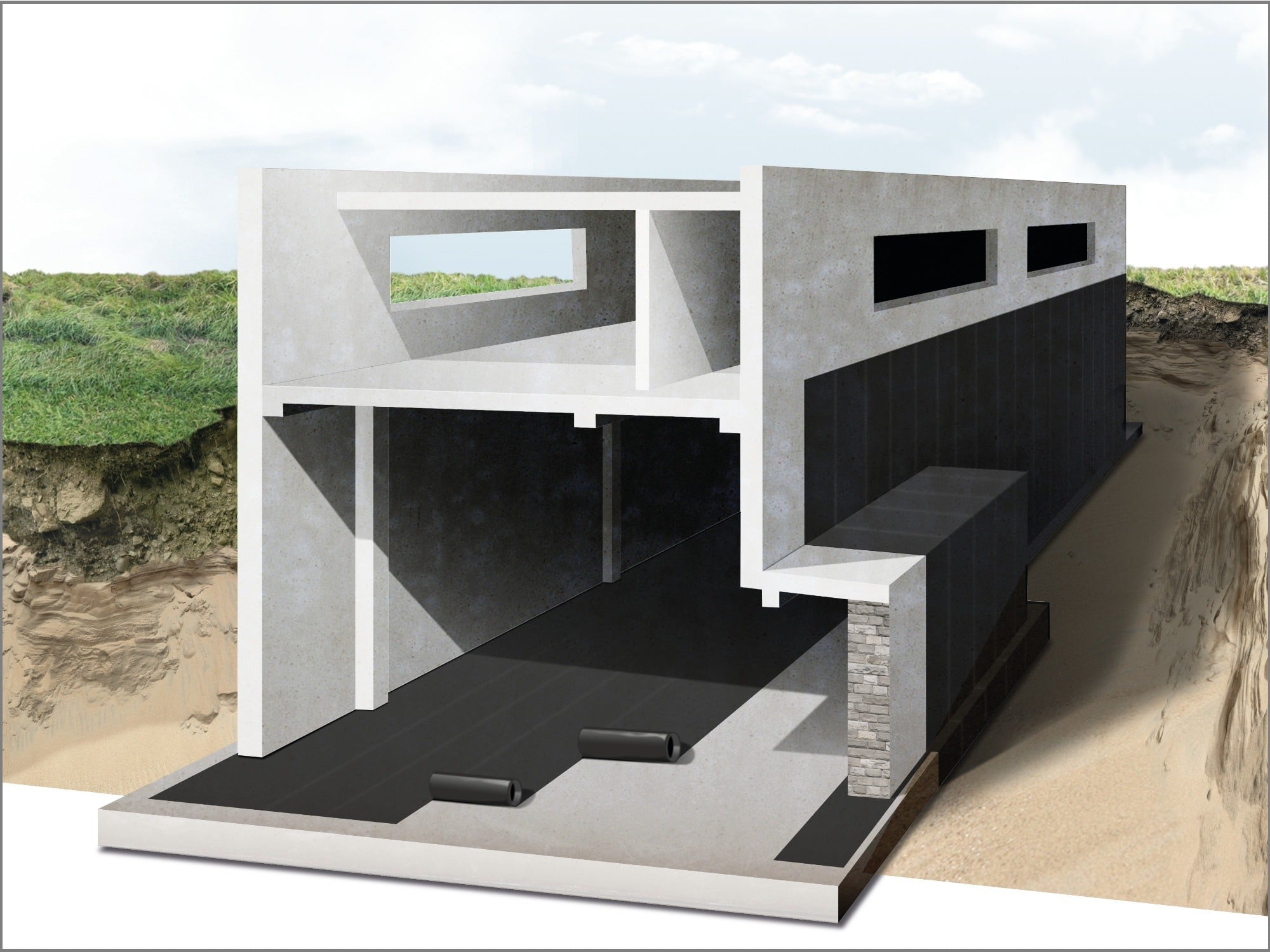

Schallarten

Bei der Schallübertragung aus zwei benachbarten Räumen wird

unterschieden zwischen Luftschall und Körperschall/Trittschall.

Unter Luftschall versteht man die Ausbreitung von Schallwellen in

der Luft, z.B. durch Sprache und Musik. Körperschall entsteht in

festen Stoffen, etwa wenn zwei Körper aneinanderprallen. Vermeiden

lässt er sich durch ein Entkoppeln der Bauteile. Der Trittschall

ist eine Sonderform des Körperschalls. Darunter versteht man

Geräusche, die unter einer Decke bei ihrem Begehen bzw. durch

andere unmittelbare und mittelbare Körperschallanregungen

entstehen.

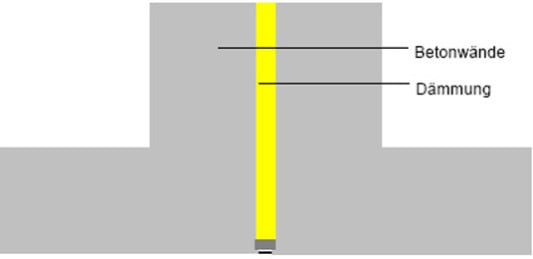

Schallschutznorm

Anforderungen und Nachweise an den Schallschutz sind in der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau festgelegt. SIe legt die Mindestanforderungen auf die Schalldämm-Fähigkeiten der trennenden Gebäudebauteile wie Wände, Decken und Fußböden fest.

Luftschalldämmung

Kennzeichnung der Luftschalldämmung ist das Schalldämm-Maß R –

das logarithmische Verhältnis der Schall-Leistungen auf beiden

Seiten der Wand, Einheit dB. Üblicherweise wird bei der Messung die

Schallübertragung der Trennwand und der flankierenden Bauteile, das

sogenannte Bauschalldämm-Maß R`, berücksichtigt. Auch R` wird nach

dem menschlichen Hörempfinden bewertet. Aus tiefen und hohen

Frequenzen bei 500 Hz resultiert das „bewertete Schalldämm-Maß

R`w” (in dB); zur Berechnung und für weitere

Informationen siehe das Baunetz-Wissen-Thema Bauphysik, Kapitel

Schallschutz.

Norm-Trittschallpegel L`n

Die Kennzeichnung der Körperschallanregung beruht auf dem durch

Klopfen hervorgerufenen Schallpegel im Frequenzbereich einer Terz

(z.B. 100-126 Hz, 125-160 Hz), dieser wird „bewerteter

Norm-Trittschallpegel” (L`n,w) genannt. Im Zusammenhang

von Rohdecke und Fußbodenbelag spricht man vom „äquivalenten

bewerteten Norm-Trittschallpegel” Ln,w,eq.

Deutsche Zement- und Betonindustrie vertreten durch das

InformationsZentrum Beton | Kontakt 0211 / 28048–1 | www.beton.org