Institutsgebäude in Gießen

Zentrum für die Erschließung von Bioressourcen

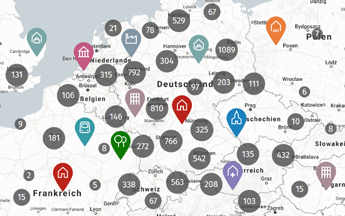

Zu den Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, die zu Molekularbiologie und Angewandter Ökologie forschen, gehört auch eine Einrichtung im hessischen Gießen, die sich vorwiegend der Untersuchung von Bioressourcen widmet. Die wissenschaftliche Arbeit, der die Forschenden seit 2020 in einem durch das Büro Heinle, Wischer und Partner geplanten Neubau nachgehen, gilt dabei Organismen, die sich für neue Anwendungen in Medizin, Pflanzenschutz und Biotechnologie eignen. Neben Bakterien und Pilzen werden am Gießener Institut inbesondere die Potentiale von Insekten erforscht.

Gallerie

Der Institutsneubau, der Arbeitsplätze für rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler birgt, ist in räumlicher Nähe zu den naturwissenschaftlichen Fakultäten der Gießener Hochschule entstanden, die der Einrichtung auch institutionell verbunden sind. Am südlichen Stadtrand in einem Areal errichtet, das auch Potential für künftige Erweiterungen bietet, erhebt sich der viergeschossige Solitär auf einem nahezu quadratischen Grundriss. Damit aber lassen auch die vier Fassaden, die ihre elegante Erscheinung nicht zuletzt den auskragenden Geschossdecken verdanken, kaum eine Hierarchie erkennen, aus der eine Unterscheidung in Vorder- und Rückseiten abzuleiten wäre. Im Südosten allerdings fällt das reliefartige Kunstwerk am Bau auf, das die Hülle ziert und, aus der Nähe als luxuriöses Insektenhotel erkennbar, auf die Funktion des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME – Bioressourcen für die Bioökonomie und Insektenbiotechnologie verweist. Weniger offensichtlich nimmt sich der diagonale Einschnitt aus, der sich an der nördlichen Ecke des Erdgeschosses auftut, wodurch ein überdachter Eingangsbereich entstanden ist.

Präsentieren und Plaudern im Lichthof

Eine Drehtür führt in das verglaste Atrium, das nicht ausschließlich als Foyer konzipiert wurde, sondern zugleich als Veranstaltungsfläche und Präsentationsbereich dienen kann. Den Angestellten wie auch den Besucherinnen und Besuchern bieten sich im Lichthof zwei weitere Kunstwerke – neben einem kleinen inselartigen Urwald gehören dazu die 24 metallenen Stäbe, die wie überdimensionierte Nägel in die südlich abschließende Wand eingelassen sind und auf deren Köpfe Insektenbilder projiziert werden. Die Arbeiten beleben einen lichten Zentralraum, der den Forschenden jene Weite und die Möglichkeit zu Sichtbeziehungen bietet, die während der täglichen Arbeit in den Laboren entfallen. So wird der Luftraum im Norden und Osten von Galerien gesäumt, die zugleich der Erschließung der dahinterliegenden Büros dienen – im Westen allerdings wird das Atrium durch eine Folge verglaster Laborräume bestimmt.

Zahlreiche Labore und ein Gewächshaus

Dreibündig organisiert, liegen weitere Laborräume für

biochemische Arbeiten, die Tageslicht bedürfen, an der

gegenüberliegenden Westfassade, wohingegen die Versuchsbereiche,

die allein mit Kunstlicht versorgt werden, im Gebäudeinneren in

einem dritten Strang angeordnet sind. Entsprechend der

Sicherheitsstufen, die das Gentechnikgesetz bestimmt, handelt es

sich dabei um Laborräume der Schutzstufen S1 bis S3, die für

Forschungsarbeiten mit geringen bis mäßigem Risiko zugelassen sind.

Da die Versuchstiere, um die Forschungsergebnisse nicht zu

verfälschen, vor Kontaminationen bewahrt werden müssen, ist auf dem

Dach zudem ein Gewächshaus zur Aufzucht von Futterpflanzen

entstanden. Durch eine Aufzugsanlage witterungsgeschützt mit den

Laboren verbunden, ist das Treibhaus auf dem Dach nicht nur vor

Manipulationen und Vandalismus geschützt, zudem liegen sehr gute,

da verschattungsfreie Wuchsbedingungen vor. Daneben bietet ein

Aufenthaltsraum samt Terrasse den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Weitblick.

Elektro: Sicherheit

Sicherheit war nicht nur bei den Laborräumen, sondern auch bei anderen Aspekten der Gebäudeplanung ein wichtiger Punkt; unter anderem bei der Sicherheitsbeleuchtung in dem Gebäude. So sind sämtliche Sicherheitsleuchten und Fluchtweghinweisleuchten für Rettungswege mit LED-Technik ausgeführt und verfügen über ein Zentralbatteriesystem gemäß VDE 0108 mit einer Betriebszeit von drei Stunden. Zudem verfügt der Neubau zwar über eine eigene Mittelspannungsschaltanlage, doch für sicherheitsrelevante Einrichtungen wie unter anderem die Sicherheitsbeleuchtung, Aufzüge, Labor, etc. gibt es eine Netzersatzanlage und ein Dieselnotstromaggregat.

Damit nur berechtigte Personen das Institut betreten können, sind der Haupteingang sowie die Zugänge zu den Laboren mit einer Zutrittskontrolle ausgestattet und ist der Aufzug im Erdgeschoss nur mit einer Zugangsberechtigung nutzbar. Außerdem sorgt eine Einbruchmeldeanlage mit mehreren Komponenten, darunter eine Außenhautsicherung, gegen unbefugtes Betreten, zusätzlich ist eine Videoüberwachungsanlage mit IP-Kameras installiert.

Gebäudeautomation

Für die Steuerung und Überwachung der vielfältigen technischen Anlagen wird im Institutsgebäude ein komplettes Gebäudeautomationssystem mit übergeordneter Managementebene (MBE) unter Verwendung des BACnet-Protokolls eingesetzt. Alle im Projekt verwendeten Aggregate sind von der Gebäudeleittechnik schaltbar und in ihrer Reihenfolge veränderbar. Eingriffe durch Sollwertvorgaben oder zeitliche Abläufe sind jederzeit möglich. Dabei wurden Grundsätze eines energieökonomischen, wartungsarmen und kostengünstigen Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen berücksichtigt. Das System übernimmt Funktionen von der Regelung und Steuerung über Grenzwertüberwachungen und Alarmweitermeldungen bis hin zur Verbrauchs- und Betriebsstundenerfassung. Dabei sind Schnittstellen zu den Gewerken Sanitärtechnik, Elektrotechnik, Fördertechnik und Labortechnik vorgesehen.

Über dezentral verteilte Automationsstationen (AS), die über das Netzwerk direkt an die MBE angeschlossen ist, wird die technische Gebäudeausrüstung (TGA) geregelt und gesteuert. Die Netzwerkverbindung erfolgt dabei über ein Ethernetnetzwerk mit einer Bandbreite von mindestens 1.000 Mbit/s. Die Automationsstationen sind zudem mit den nötigen Schnittstellen ausgestattet, sodass entsprechend des Mess- und Zählerkonzepts eine direkte Aufschaltung eines M-Bus-Zählersystems für die TGA ermöglicht wird. Die jeweiligen M-Bus-Anbindungen der HLS-Gewerke werden auf der Managementebene visualisiert. Um bei einem Ausfall der Managementbedienebene den Betrieb der AS und der gesamten TGA-Anlagen aufrechtzuerhalten, kommunizieren die AS weiterhin auf BACnet-Standard untereinander.

Zu den technischen Einrichtungen, die von den AS geregelt bzw.

überwacht werden, gehören die Sanitäranlagen, Heizungsanlagen,

Luftüngs- und Klimaanlagen, die Kälteanlagen (Labore),

Elektroanlagen, nachrichtentechnische Anlagen sowie die

Verbrauchserfassung. Die einzelnen Anlagen sind wiederum in sieben

verschiedene Informationsschwerpunkte zusammengefasst. Je

Informationsschwerpunkt verfügen die Automationsstationen über eine

eigene IP-Adresse. Neben den ISPs für die TGA sind weitere

Informationsschwerpunkte für die Raumautomation bzw.

Einzelraumregelung (BACnet/IP) der Labore, des Foyers und des

Konferenzbereichs vorgesehen. Die Automationsstationen sind dabei

modular aufgebaut, was eine beliebige Konfiguration für den

Einzelraum erlaubt. Aktoren und Sensoren werden auf Feldbusebene an die

Automationsstationen angebunden.

Bautafel

Architektur: Heinle, Wischer und Partner, Stuttgart u. a.

Projektbeteiligte: Mathes Beratende Ingenieure, Chemnitz (Tragwerksplanung); Winter Beratende Ingenieure für Gebäudetechnik, Düsseldorf (Haustechnik); Eurolabors, Kassel (Laborplanung); Andreas Walther mit Thomas Vinson und Henry Kreiling (Kunst am Bau)

Bauherr/in: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, München

Standort: Ohlebergsweg 12, 35392 Gießen

Fertigstellung: 2020

Bildnachweis: Brigida González, Stuttgart

Baunetz Architekt*innen

Fachwissen zum Thema

Bauwerke zum Thema

Baunetz Wissen Elektro sponsored by:

Jung | Kontakt 02355 / 806-0 | mail.info@jung.de