Geschichtliche Entwicklung der Beschläge

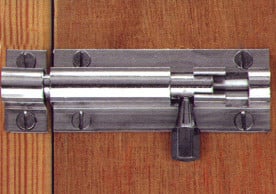

Beschläge hatten ursprünglich nur den Zweck, einer Tür, einem Tor oder einem Portal eine Halterung zu geben, durch die sie mit dem Mauerwerk, der Bauöffnung oder einem Holzrahmen verbunden wurden. Dazu dienten Haspen oder Scharniere. Im Lauf der Zeit wurden die Beschläge von den Angelpunkten aus erweitert, breiteten sich über das ganze Türblatt aus und erhielten zusätzliche Funktionen, wie das Zusammenhalten der Bohlen des Tür- oder Torblatts, Sicherungsfunktionen durch ihre massiven Querschnitte und dekorative Aufgaben durch ihre Ornamentik.

Gallerie

Die ausufernden Beschläge wurden zu Vorläufern der Gittertüren. Nur ein flächenfüllendes Geäst blieb übrig und verschloss die Maueröffnung. Der romanische Beschlag des Annentores an Notre Dame in Paris aus dem 12. Jahrhundert ist ein Musterbeispiel dieser Entwicklung und der wohl erste Funktionsbeschlag, der sich so zum Zierbeschlag wandelte. In Form und Gestaltung von Beschlägen spiegelten sich seit der Romanik, als dieser Funktionswandel begann, der Zeitgeist, der vorherrschende Baustil und das Repräsentationsbedürfnis des Bauherrn oder Besitzers wieder.

Die Nebenfunktionen von Beschlägen, wie Form, Schönheit und Ornamentik der sichtbaren Bauteile traten in den Vordergrund und verdeckten teilweise die technische Hauptfunktionen

- Bewegen,

- Schließen,

- und Sichern.

Von den Beschlagelementen, die konstruktiv notwendig sind und zugleich dem ästhetischen Geschmacksempfinden ihrer Epoche entsprechen sollten, führt ein gleitender Übergang zu jenen Beschlägen und Beschlagteilen, die ausschließlich Zierde sind und ohne Einbußen an der Hauptfunktion weggelassen werden könnten. Dies sind dies zum Beispiel aufgesetzte Applikationen, Schilde, Verstärkungen und Blechschnittfiguren an Truhen, Portalen und Türblättern, je nach Epoche aus Elfenbein, Gold, Silber oder Stein. Sie sind von Gestaltung und Werkstoff her nicht für technische Funktionen geeignet, teilen ausschließlich das Schönheitsempfinden ihrer Zeit mit und schmücken.

Um 1500 und Barock: Blütezeit der Zierbeschläge

Eine Hochblüte erlebten die ausschließlich auf künstlerischen Ausdruck zielenden Zierbeschläge in der Renaissance um 1500 und im nachfolgenden Barock. Von Frankreich aus verbreiteten sich Vorlagen für Zierbeschläge auf Kupferstichen, den sogenannten fliegenden Blättern, in ganz Europa und wurden von den Kunstschlossern in gebläutem und poliertem Eisen, in Kupfer und vor allem in Messing umgesetzt. In dieser Zeit waren auch die beiden Funktionen Schlossfalle betätigen und Türblatt oder Flügel bewegen getrennt. Eine Hand betätigte das Schloss und damit Falle und Riegel, die andere Hand umgriff die Handhabe, einen in senkrechter Lage aufgeschraubten Griff, der die Tür bewegte. Einen letzten Höhepunkt erlebten Zierbeschläge im ausgehenden 19. Jahrhundert, als in Gründerzeit und Historismus die Architektur auf längst überholte Baustile zurückgriff und kurzfristig Neogotik, Neorenaissance und Neobarock das Bauen beherrschte.

Als Zierbeschläge im oben erläuterten Sinn müssen auch all die Schmuckformen an Schlössern und Schließanlagen gelten, die keine oder nur bedingte schließende Funktion haben. Stark von dem Wunsch nach bloßer Verzierung waren auch die Türgriffe, die Drücker und Handhaben sowie die Zugringe betroffen. Hier führte das Bedürfnis nach Repräsentation zu Formen, die die Hauptfunktion und die Handhabung gar behinderten, so durch Figuren, die man Griffen aufsetzte, durch Masken und Fratzen im Griffbereich von Zugringen oder durch Griffe in Form eines Knaufs, der schlicht zu kurz und unhandlich war, um durch ihn die Schlossfalle zu heben oder zurückzuziehen. Das am Türknauf aufzubringende Drehmoment wurde zu groß, der Beschlag technisch wertlos.

Moderne

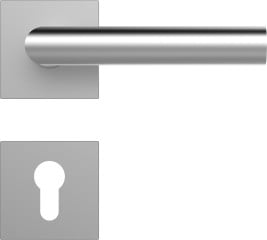

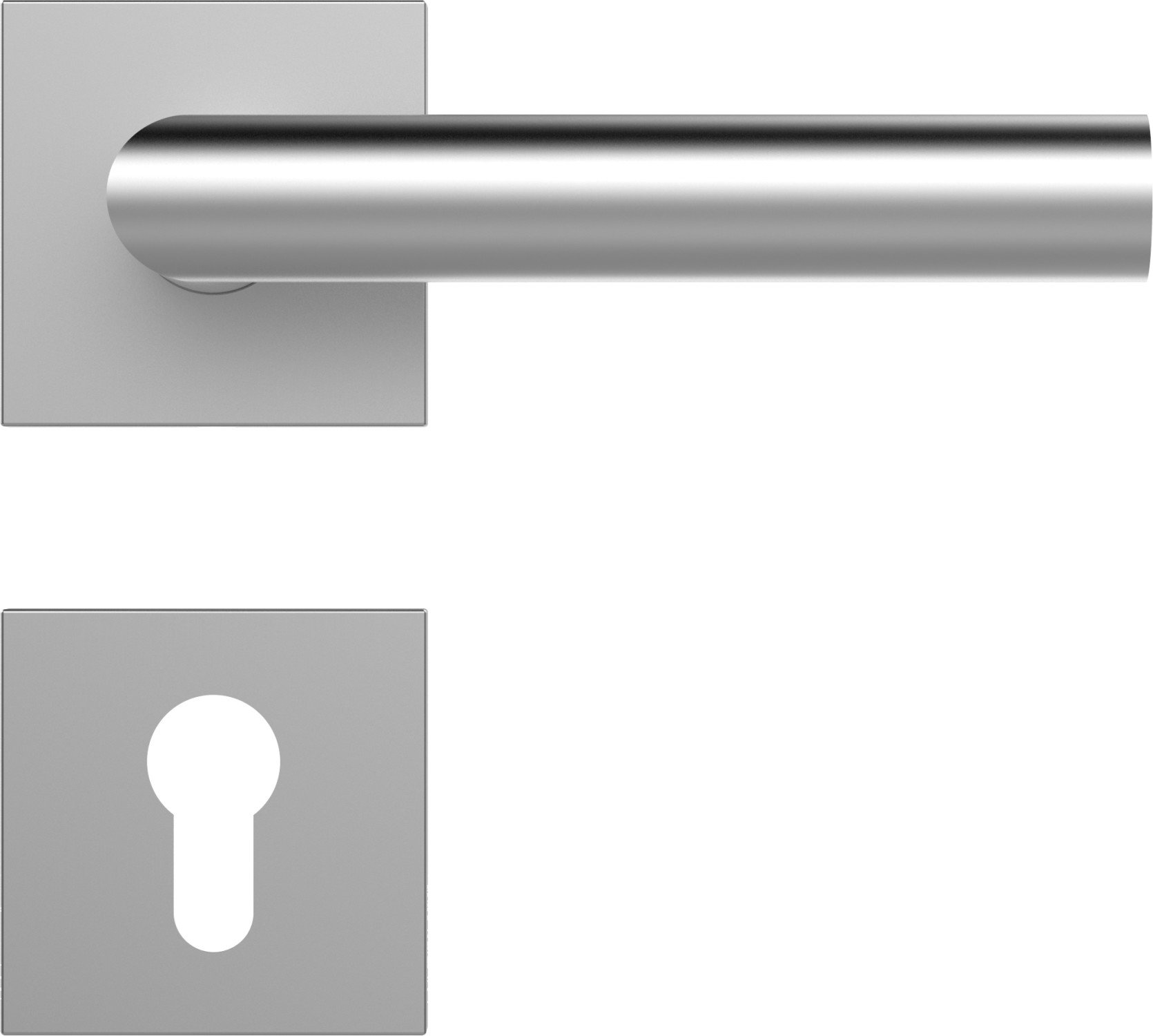

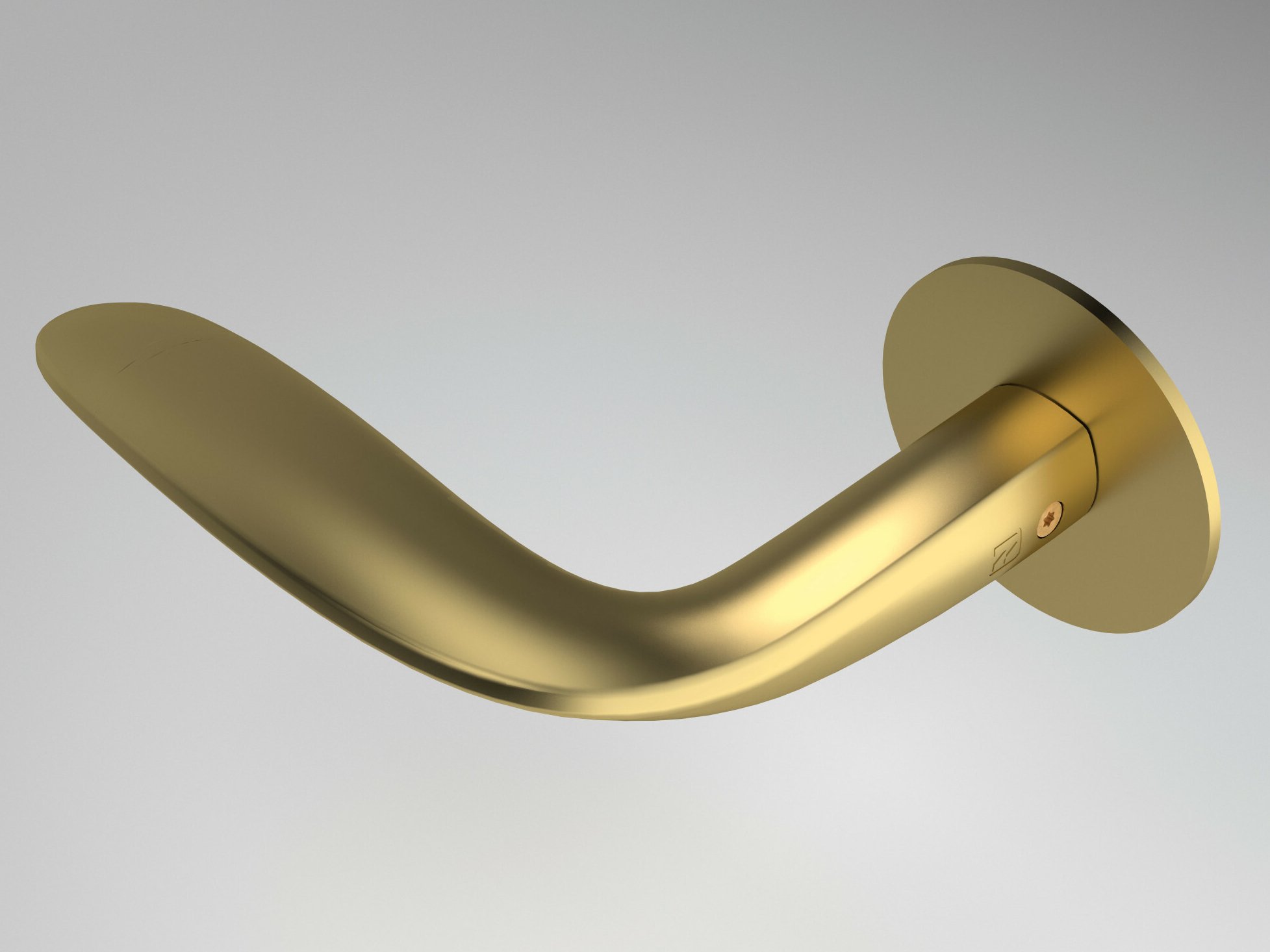

Das Bauhaus im 20. Jahrhundert hat eine Reduzierung der Gestaltung auf die Erfordernisse der Hauptfunktion eingeleitet und begründet. Der radikale Verzicht auf jede Art von Verzierung hat zu zweck- und technisch orientierten Formen geführt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts befassten sich Designer, Gestalter und Kunsthochschulen wieder intensiv mit Beschlägen und ihrer zeitgemäßen Form. In Verbindung mit den Erkenntnissen der Ergonomie und der Anwendung einfacher mathematischer Grundlagen, wie dem Goldenen Schnitt, dem Lehrsatz des Pythagoras und den Fibunacci-Zahlenreihen, entstanden Beschlagformen, die versuchen die Hauptfunktion „Betätigen“ mit der Nebenfunktion „Zierde“ zu vereinigen.

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Beschläge sponsored by:

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

58706 Menden

Telefon: +49 2373 9276-0

www.eco-schulte.com und www.randi.com