Diskussion zur Neufassung der DIN 4109

Schallschutz im Planungsprozess aus verschiedener Sicht

Seit vielen Jahren gibt es Diskussionen zum „richtigen” Nachweis

des Schallschutzes. Planerinnen und Planer bevorzugen

bauteilbezogene Nachweise. Aus Sicht der Bauphysik wird der

raumbezogene Schallschutz als präziser angesehen. Die

unterschiedlichen Sichtweisen werden im Folgenden kurz

erläutert.

Gallerie

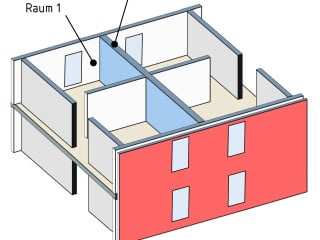

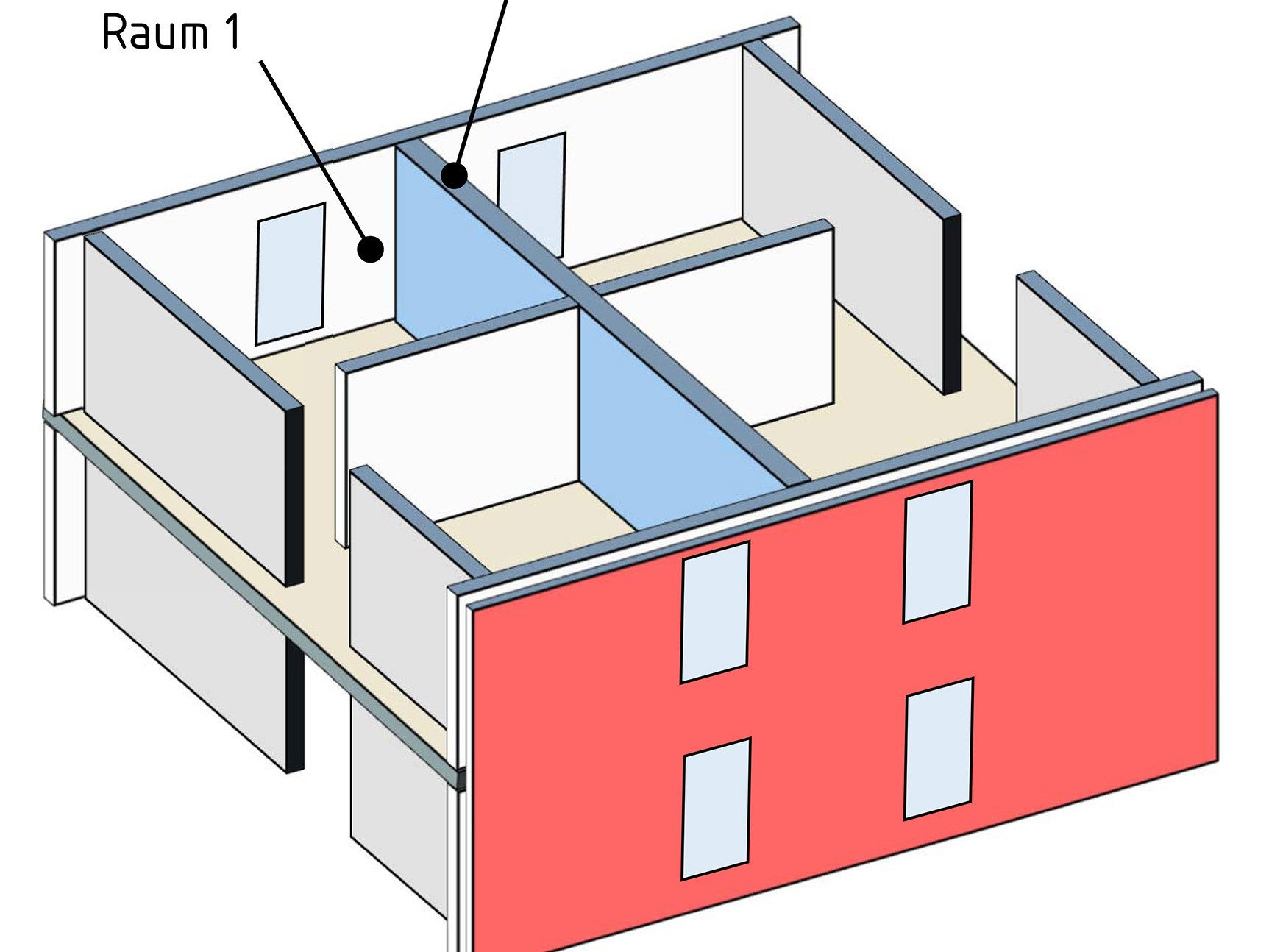

Beim Planungsprozess im Leistungsbild Gebäude erfolgt der räumliche Entwurf durch den Objektplaner in der Vor- und Entwurfsplanung. Parallel ist die Tragwerksplanung durchzuführen. Die für das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen für zum Beispiel Baustoffe und Bauarten und damit auch die Schalldämmung werden in Abstimmung zwischen Objekt- und Tragwerksplanung bereits in der Vorplanung definiert. Bei der Anwendung bauteilbezogener Kenngrößen für den Schallschutz kann der Planungsprozess weitgehend problemlos ablaufen.

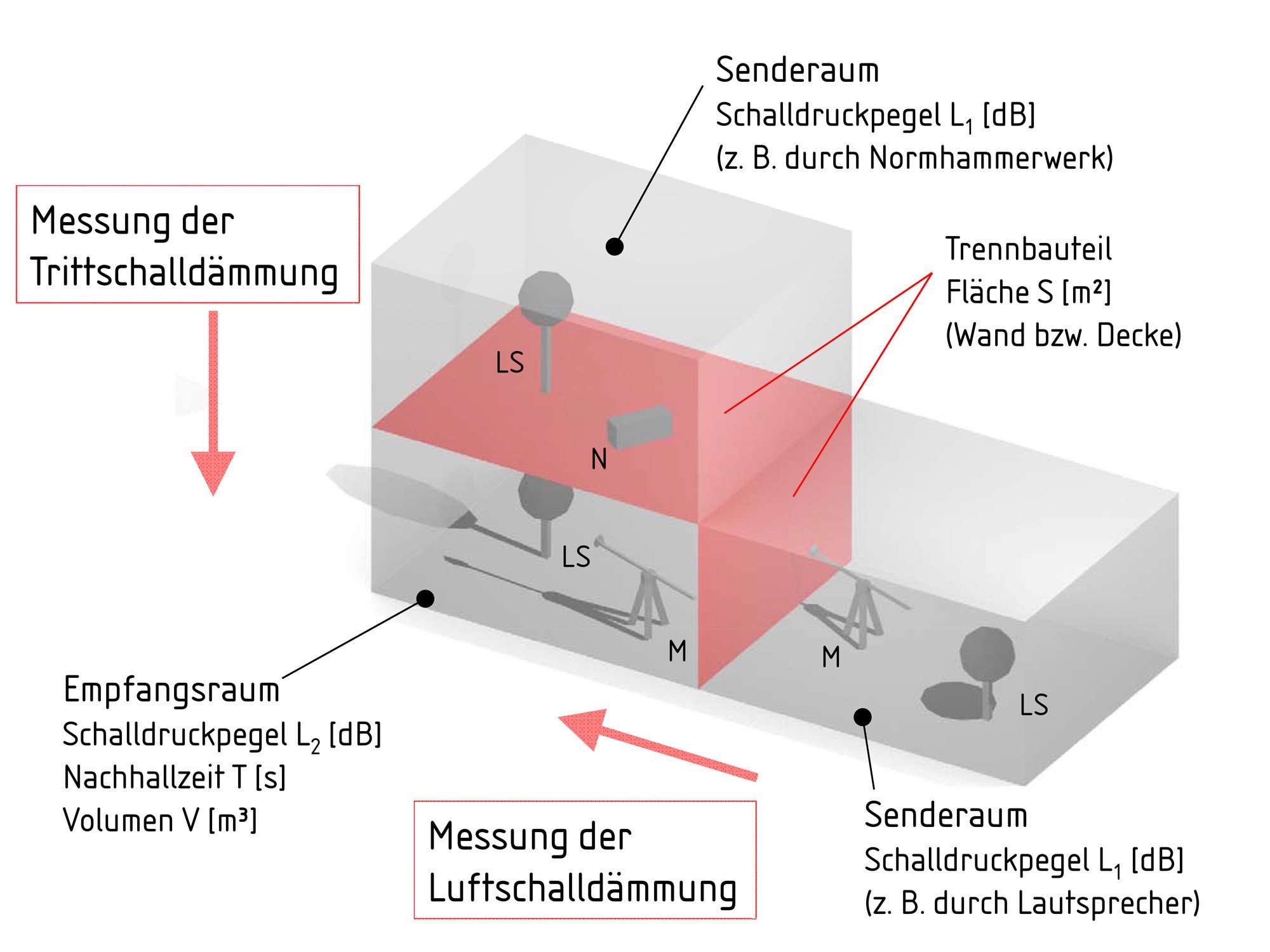

In der Fassung der Norm DIN 4109 aus dem Jahr 1989 war die Luft- und Trittschalldämmung von Trennbauteilen die kennzeichnende Größe für die Anforderungen an den Schallschutz. Diese ließ sich nach dem Beiblatt 1 der Norm berechnen und nach Erstellung des Gebäudes durch eine Güteprüfung entsprechend der Norm DIN 4109-11: Schallschutz im Hochbau – Teil 11: Nachweis des Schallschutzes – Güte und Eignungsprüfung überprüfen. Die Überprüfung erfolgt durch Baumessungen im fertiggestellten Gebäude. Prüfgröße sind Schallpegeldifferenzen für die Luftschalldämmung und Schallpegel bei der Trittschalldämmung und bei Geräuschen aus gebäudetechnischen Anlagen.

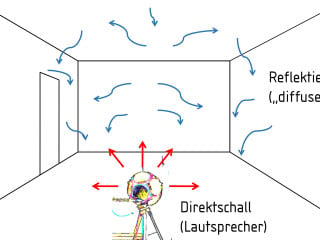

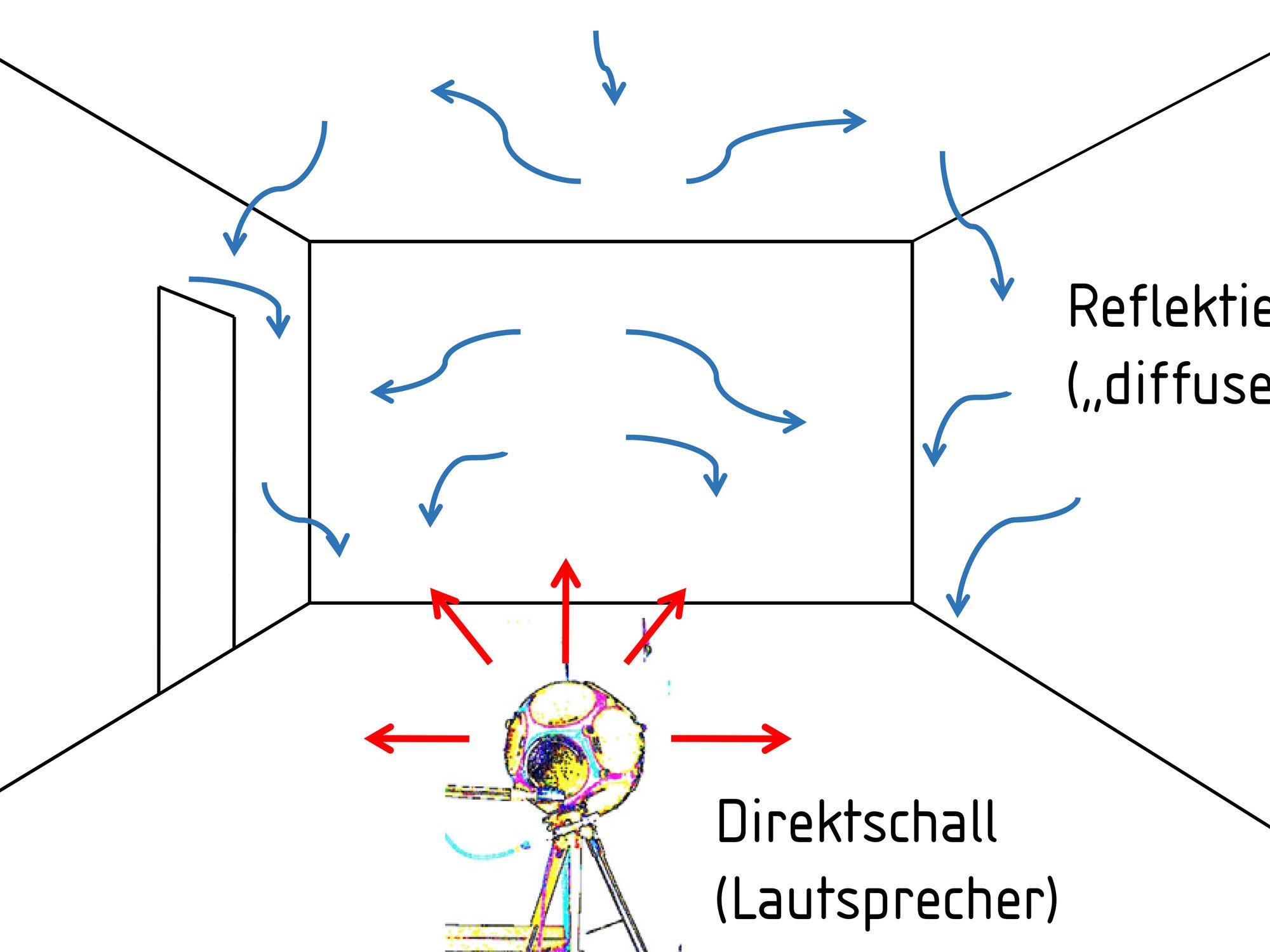

Bauteilbezogene Kenngrößen reichen nicht aus

Von Kreisen der beteiligten Bauphysiker wird die Auffassung vertreten, dass bauteilbezogene Kenngrößen zur Beschreibung des Schallschutzes nicht ausreichen, weil sie die Geometrie der an das Bauteil angrenzenden Räume nicht berücksichtigen. Bei gleicher Bauteil-Schalldämmung kann sich für große oder kleine angrenzende Räume ein unterschiedlicher Schallschutz ergeben. Zur sachgerechten Beschreibung des Schallschutzes wird die Einführung von nachhallbezogenen Kenngrößen gefordert. Die zugrundeliegenden Kenngrößen werden zur Übersicht in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bei Anwendung nachhallbezogener Größen ergibt sich die zusätzliche Planungsaufgabe, aus einem nutzungsbezogenen Anforderungswert und maßgebenden Abmessungen des Empfangsraums die für die Trennbauteile erforderliche Luft- und Trittschalldämmung zu ermitteln und dann die jeweiligen Wand- und Deckenkonstruktionen festzulegen. Hierdurch werden zusätzliche Schnittstellen zwischen Objekt- und Tragwerksplanung erforderlich.

Fortlaufende Aktualisierung der Planung: Mehraufwand

Lage, Größe und Nutzung der Räume können üblicherweise aufgrund von Änderungswünschen der Bauherrschaft und durch die schrittweise Weiterentwicklung des Entwurfes nicht bereits im Vorentwurf abschließend festgelegt werden. Die bauakustische Planung wäre dann parallel zur Gebäudeplanung fortlaufend zu aktualisieren, wodurch Mehraufwand entsteht. Da der Schallschutz nur eines von mehreren Entwurfszielen ist und zur Bearbeitung häufig externe Sachverständige beauftragt werden, wird dies als unangemessen angesehen. Andere Kritik richtet sich gegen die Bezugs-Nachhallzeit T0 = 0,5 s, deren Definition als zu starr empfunden wird.

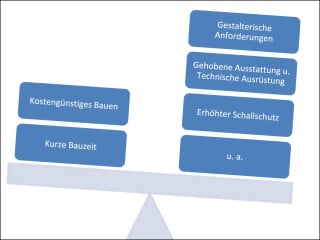

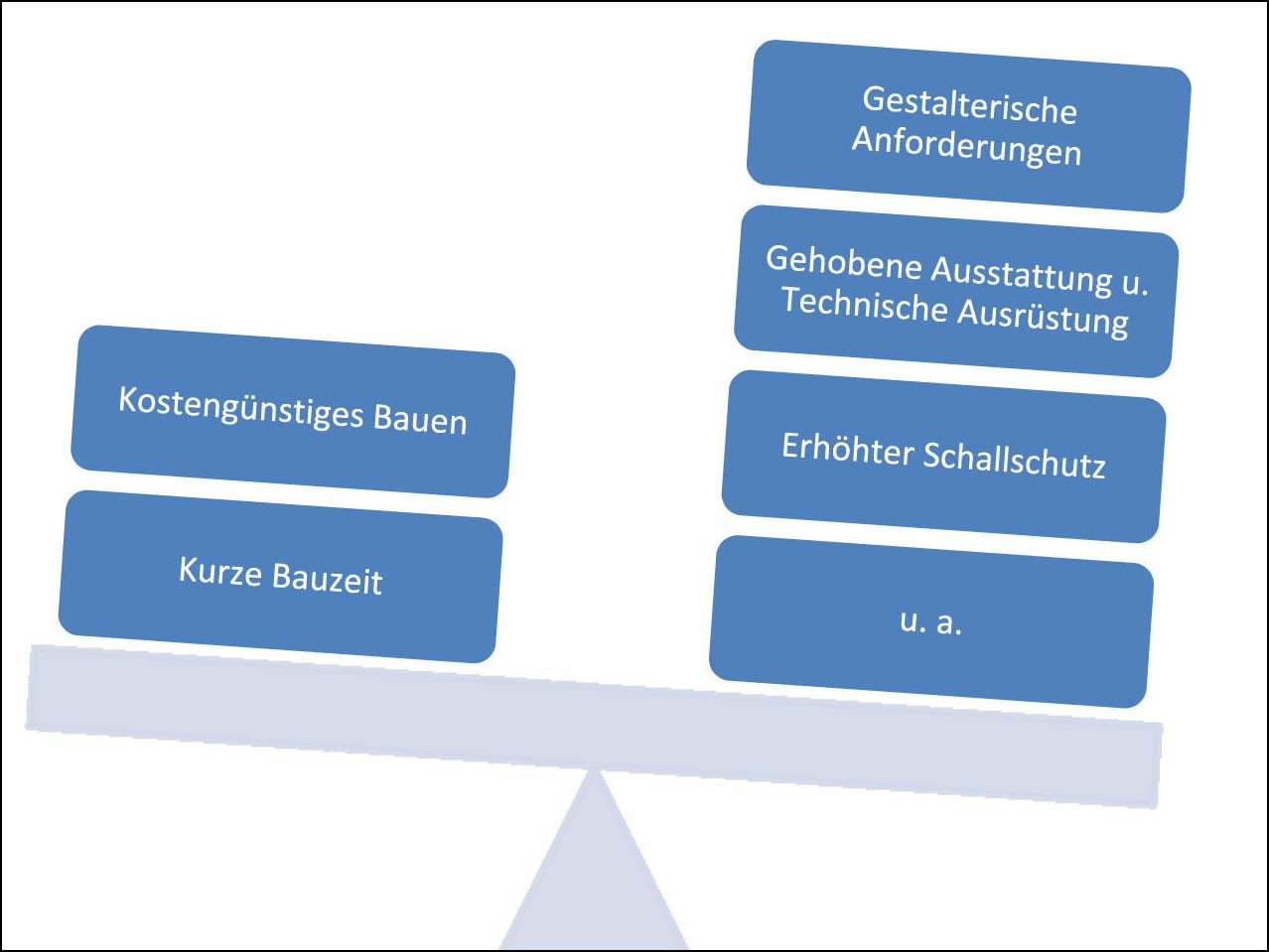

Schalldämmung: ein Aspekt von vielen

Eine gute Bauteil-Schalldämmung wird durch ausreichende hohe Bauteilmasse oder durch geeignete mehrschalige Konstruktionen erreicht. Von weiterem Einfluss ist die sachgerechte Ausführungsqualität. Erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung erfordern eine größere Bauteilmasse durch schwerere Baustoffe oder steigende Querschnittsabmessungen. Hierdurch können andere Nachteile entstehen, wie zum Beispiel Baukostenzunahme, reduzierte Geschosshöhen oder Wohnflächen infolge erhöhter Decken- und Wandstärken oder abnehmende Wärmedämmung durch Wände mit höherer Masse.

Uneinigkeit der Interessengruppen

Da die erhöhte Schalldämmung neben beispielsweise Kostenersparnis, großzügigen Räumen und guter Wärmedämmung nur eine von mehreren Zielvorstellungen ist, besteht Uneinigkeit zum Stand der Bautechnik. Fachvertreter der Bauakustik und einige weitere Interessensgruppen fordern höhere Anforderungswerte auch für den Mindestschallschutz. Von Seiten der Planer, deren Aufgabe die Koordinierung der unterschiedlichen Zielvorstellungen ist, wird überwiegend vorgeschlagen, die Anforderungen an die durch heutige Konstruktionen üblicherweise erzielbaren Werte anzupassen. Die Hersteller leichterer Wandbaustoffe sprechen sich interessensgemäß für maßvolle Anforderungswerte aus.

Bei deutlich erhöhten Anforderungen an die Schalldämmung wird der Schallschutz zum maßgeblichen Entwurfsziel. Die Anforderungen können dann auch im Geschosswohnungsbau analog zu den Haustrennwänden von Reihenhäusern nur durch bauliche Trennungen erreicht werden („Haus in Haus-Konstruktion”).