Erweiterung Museum Rietberg in Zürich

Zentral gesteuerte Sicherung der Kunstschätze mit Funkbildermeldern

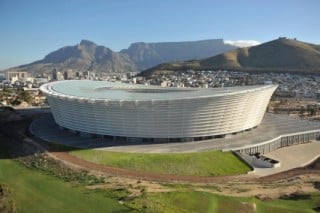

Die Villa Wesendonck ist seit 1952 Sitz des Museums Rietberg. Vom Schweizer Architekten Leonhard Zeugheer Mitte des 19. Jahrhunderts für das Ehepaar Wesendonck erbaut, gehört sie zusammen mit dem ausgedehnten Park zu den herausragenden Baudenkmälern Zürichs. Schon lange bot sie nicht mehr genügend Raum für die umfangreiche Sammlung außereuropäischer Kunst. Die Arbeitsgemeinschaft des österreichischen Architekten Adolf Krischanitz und des Schweizers Alfred Grazioli konnte den Wettbewerb zur Erweiterung für sich entscheiden, weil sie die neuen Volumen unterirdisch planten und der Bestand äußerlich unangetastet bleibt. Dennoch sind die neuen Ausstellungsräume gut an die Villa angebunden.

Gallerie

Das Museum besteht nun aus vier miteinander verbundenen Einheiten: Dem Neubau mit einem Schwerpunkt auf chinesischer und japanischer Kunst, der alten Villa Wesendonck mit indischer, pakistanischer und indonesischer Kunst, der Park-Villa Rieter mit Kunst aus dem Iran und dem Schaudepot mit den hell erleuchteten Magazinräumen.

Der zweigeschossige Neubau liegt über 12 m tief in einem Moränenhügel vergraben und übertrifft mit einer Grundfläche von 1600 m² bei weitem den Bestand. Dieser musste während der Bauarbeiten teilweise mit einer massiven Stahlkonstruktion unterfangen werden. Die Villa und das bestehende Ökonomiegebäude formen nun wie zuvor einen Platz mit Pergola, der aber eine weitere Begrenzung erhalten hat: Dem Wintergarten gegenüberliegend, wächst das neue gläserne Foyer aus einem Hügel heraus und bildet den Zugang zum Museum. Der Raum zwischen Alt- und Neubau ist mit Holz gepflastert.

Die tragenden Elemente des Neubaus sind Lamellen aus Glas, die bedruckt sind mit dem vergrößerten Kristallgitter eines Smaragdes. So entstehen lebhafte Durchblicke und Spiegelungen. Ein schmaler Windfang gibt Zutritt zum Foyer mit Garderobe, Kasse und Museumsshop. Mit einer Leuchtdecke aus durchscheinenden Onyxplatten erhält das Foyer eine edle Atmosphäre. Die Rasterung der Decke mit der sichtbaren Rahmung der Platten gibt dem stützenfreien Raum eine optische Gliederung; die Rastermaße entsprechen denen des alten Wintergartens. An der Rückwand des Foyers bildet ein massives Betonrelief des Künstlers Helmut Federle den Blickfang.

Von hier aus wird das Untergeschoss mit den Ausstellungsräumen über eine zweiläufige Treppe mittig erschlossen. Im ersten Untergeschoss umschließen massive Wände aus wasserdichtem Beton einen zentralen Raum, der von flexibel teilbaren Räumen umgeben ist. Die Wände sind in verschiedenen dunklen Farben gestrichen und stehen im Kontrast zur schimmernden Leuchtdecke und der Eichenholzpflasterung. Der darunter liegende Saal für Wechselausstellungen ist ebenfalls frei einteilbar. Spiegelbildlich zur ersten Treppenanlage führt die zweite empor zum Schaulager und der alten Villa, deren Rundgang umkonzipiert wurde. Hier sind die Räume in neuen Farben gestrichen, das alte Haus wirkt im Gegensatz zum Neubau feingliedrig und privat.

Sicherheitstechnik

Für die gesamte Museumsanlage

entstand im Technikraum des ersten Untergeschosses der Villa

Wesendonck eine neue Elektro-Hauptverteilung mit allen Abgängen für

den Erweiterungsbau. Die Brandmeldeanlagen für den Vollschutz des

Erweiterungsbaus und des Ökonomiegebäudes wurden an die bestehende

Brandmeldezentrale der Villa angeschlossen. Die

beiden neuen Ausstellungsräume und der Eingangsbereich werden mit

einem Rauchansaugsystem (RAS) überwacht. Gasmelder

überwachen die Gasheizzentrale.

Da eine Erweiterung der bestehenden Wertschutzanlage nicht

möglich war, wurde für alle Häuser eine neue gemeinsame Zentrale

eingerichtet. Hier laufen alle Informationen zusammen - die

einheitliche Bedienung, Alarmierung und externe Übermittlung ist so

am ehesten gewährleistet. Die Wertschutz-Zentrale wertet die

Informationen der Melder und Sensoren aus, protokolliert Veränderungen

und löst entsprechende Alarme aus, die dann über eingebaute

Übermittlungsgeräte an die Polizei oder eine Wachgesellschaft

weitergeleitet werden. Eine Notstromversorgung ist integriert; das Gehäuse

ist mit einem elektronischen Bohrschutz ausgestattet. Die Anlage

kann vom PC aus oder über ein gesondertes Bedienteil gesteuert

werden, das wiederum durch die Eingabe von Codes, über Karten- oder

Fingerprintleser gesichert ist.

Die Ausstellungsräume und der Eingangsbereich sind überwacht durch

Bewegungsmelder und Funkbildermelder für den Raum- und Objektschutz, die Türen sind mit Magnet- und

Riegelkontakten gesichert. Ebenfalls durch Bewegungsmelder und

Magnetkontakte überwacht werden 50 Vitrinen im Kunstdepot.

Insgesamt 100 kabellose Bildermelder überwachen die beiden

Ausstellungsräume und das Depot. Solche Melder eignen sich zur

permanenten Überwachung beispielsweise von Gemälden,

Skulpturen oder auch Waffen und sind mit Klettband an den Objekten

befestigt. Ein integrierter Detektor meldet Vibrationen oder

Lageänderungen nach einstellbarer Empfindlichkeit, die Daten werden

auf einer speziellen Frequenz für Sicherheitsanwendungen

übertragen, die minimal störanfällig ist. Durch die drahtlose

Übermittlung des Alarms kann ein Exponat standortunabhängig

gesichert werden. Ein Bildermelder wird mit zwei handelsüblichen

1,5 V Alkali-Batterien betrieben, deren Zustand ständig überwacht

wird. Jeder Melder und jede Störung können einzeln identifiziert

und die Melder können gruppenweise oder einzeln abgeschaltet

werden. Alle Funksender, Module und Leitungen der Wertschutzanlage

sind auf Sabotage überwacht. Eine unterbrechungsfreie

Stromversorgungseinheit sichert die Funktion von Zentrale und

Empfängern auch bei Netzausfall.

Die vorhandene Telefonanlage wird durch DECT-Antennen erweitert,

damit das Personal in allen Gebäudeteilen über schnurlose Geräte

erreicht werden kann. Ein digitaler Alarmserver übermittelt die

Alarme in verschiedenen Notfällen auf die Telefonapparate.

Beide Eingangsbereiche - sowohl der Villa als auch der Erweiterung

- werden mit Videokameras überwacht, die Bilder werden

aufgezeichnet. Ein Monitor an der Kasse zeigt die Übersichten.

Im Falle eines Alarms schützt eine akustische Evakuationsanlage, an

die auch die Fluchtwegzonen der Villa Wesendonck angeschlossen

sind, den Erweiterungsbau. Sie dient der Übertragung von Durchsagen

und Anweisungen im Notfall, kann aber auch für Musik genutzt werden.

Eine Notlichtanlage im Technikraum des Kellergeschosses der Villa

Wesendonck versorgt die Notbeleuchtungen und Hinweisleuchten auf

den Fluchtwegen im Neubau. -us

Bautafel

Architekten: Arge Grazioli Krischanitz, Zürich (Adolf Krischanitz, Wien und Alfred Grazioli, Berlin)

Projektbeteiligte: W. Dietsche Baumanagement, Chur (Bauleitung); Ernst Basler + Partner, Zürich (Statik); Brunner Haustechnik, Wallisellen (HLKS-Ingenieur und Koordinator); Hege, Zürich (Elektroingenieur); Nox Systems, Vaduz (Wertschutzanlage); Helmut Federle, Wien (Kunst am Bau)

Bauherr: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten

Fertigstellung: Dezember 2006

Standort: Gablerstraße 14, 8002 Zürich

Bildnachweis: Willi Kracher, Zürich (1,2,4); Museum Rietberg, Zürich (3)