Deichmanske Bibliotek in Oslo

BIM-Kooperation mit hohem Planungsnutzen

Das Gebiet des ehemaligen Containerhafens von Oslo wird seit gut

einem Jahrzehnt systematisch umgebaut. Die Entwicklung des Areals

im Stadtviertel Bjørvika bildet aktuell die größte städtebauliche

und architektonische Aufgabe in der norwegischen Hauptstadt. Nun

ist in direkter Nachbarschaft zur prägnanten Oper von Snøhetta mit

der neuen städtischen Hauptbibliothek Deichman Bjørvika ein

weiterer architektonischer Blickfang hinzugekommen. Entworfen wurde

der Neubau von Lund Hagem und Atelier Oslo. Auf 13.900

Quadratmetern Nutzfläche, die auf fünf Hauptgeschosse verteilt

sind, bietet das Gebäude Platz für mehr als 400.000 Bücher und

darüber hinaus lichte Leseplätze, ein Auditorium, einen Kinosaal

und gastronomische Versorgung.

Gallerie

Schon im Jahr 2006 wurde der Wettbewerb entschieden, aus dem die

zwei norwegischen Architekturbüros als Sieger hervorgingen. Die

Bibliothek, für die ein Zustrom von bis zu zwei Millionen Besucher

jährlich erwartet wird, sollte bereits 2016 eröffnet werden. Doch

Probleme mit drückendem Wasser und Lecks in der Konstruktion

verzögerten die Fertigstellung und erhöhten die Baukosten mit den

Jahren auf 2,5 Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet etwa 215

Millionen Euro).

Planungsänderungen mit großer Dynamik

Nach nunmehr

fast 15 Jahren vom Wettbewerb bis zur Fertigstellung hat das

Gebäude nichts von seiner entwurflichen und städtebaulichen

Qualität eingebüßt. Der große Zeitraum brachte jedoch eine andere

Schwierigkeit mit sich: Die Stadt Oslo forderte im Verlauf der

deutlich längeren Bauphase, die Planungen für das neue

Bibliotheksgebäude dahingehend zu überarbeiten, dass es

Passivhausstandard erreicht. So besteht die Fassade heute aus

transluzenten, wärmegedämmten GFK-Fassadenelementen, die

Wärmeverluste im Winter oder starke Wärmeeinträge im Sommer über

die Fassaden verhindern sollen. Zusätzlich wurden Fassadenelemente

mit dreischichtiger Isolierverglasung eingesetzt. Auch die

Gebäudetechnik ist zugunsten einer Energieeinsparung geplant: Durch

möglichst viele thermisch aktivierte Bauteile und Flächen wird das

Gebäude auf effiziente Weise klimatisiert und beheizt, sämtlich

Lüftungs-, Heiz- und Kühlleitungen verlaufen dabei im Boden. Im

Sommer erfolgt die Klimatisierung der Räumlichkeiten über das

Wasser des Oslofjords.

Zentraler Bibliotheksraum als Hauptmotiv des

Entwurfs

Auf die Forderung der Auslober, der Neubau solle

sich mit seiner Ausgestaltung gegenüber dem prägnanten Opernhaus im

Hafen zurücknehmen, antworteten die Architekten mit einer gläsernen

hülle, die je nach Tageszeit und Sonnenstand zwischen

unaufdringlicher Zurückhaltung und großer Eigenständigkeit im

heterogenen baulichen Umfeld variiert. Das Gebäude weist eine

horizontale Gliederung auf und teilt sich in fünf gestapelte

Scheibengeometrien auf. Die oberste Scheibe weitet sich zur einen

Seite hin fächerartig auf und markiert dadurch bereits von Weitem

den Eingang des öffentlichen Baus. Was von Außen als Auskragung

erkennbar wird, ist im Inneren eine große Rampe, die wie eine

Wendeltreppe die vierte und fünfte Etage verbindet.

Erschlossen wird die Bibliothek über drei zentrale Eingänge im Osten, Westen und Süden. Im Erdgeschoss wird der Außenraum ins Innere fortgesetzt; so werden die Besucherinnen und Besucher fließend ins Foyer geleitet. Diagonale Lichthöfe, die sich über alle Geschosse erstrecken, belichten die Eingangszonen zusätzlich. Entwurfsprägend für den Fünfgeschosser ist der durchgehende zentrale Bibliotheksraum. Die weiteren Bibliotheksräume befinden sich in den oberen Ebenen. Zusätzlich beinhaltet der Bau ein Auditorium, Werkstätten, Lesesäle, ein Kino, ein Restaurant, Büros und verschiedene Magazine.

Der Stahlbetonbaukörper sollte ursprünglich ein Stahldach erhalten, wurde jedoch im Zuge der tiefergehenden Bearbeitung und Planung ebenfalls in Beton ausgeführt und ist als gefaltete Betonkonstruktion eines der prägnantesten Elemente des Rohbaus. In die Dachkonstruktion wurde zudem die von außen sichtbare und über dem Hauteingang schwebende Rampe eingehängt. Die hohen Lasten der Auskragung werden komplett über die Massivdachkonstruktion abgeleitet, was ohne die pyramidenartige Faltung des Daches nicht möglich gewesen wäre. Die gefaltete Struktur ermöglicht es außerdem, den Innenraum der Bibliothek fast stützenfei zu gestalten – nur in den Tiefpunkten der Pyramiden wurden notwendigerweise Stützen eingesetzt.

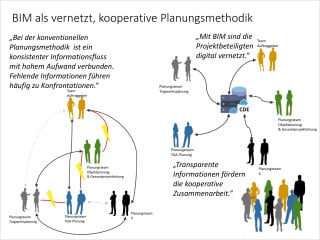

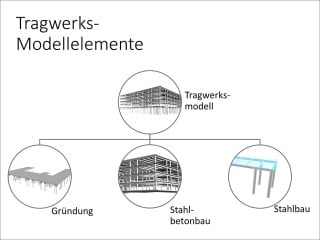

Flexible Zusammenarbeit an individuellen

Planungsmodellen

Sowohl die 2D- als auch die 3D-Planung kam

bereits in der Vorentwurfsphase zum Einsatz. Hier wurde jedoch mit

nicht BIM-kompatiblen 3D-Modellen gearbeitet. Anders verhielt es

sich beim Tragwerksmodell: Die Tragwerksplaner entwickelten früh

ein parametrisches Modell, das ihnen umfassende

Optimierungsmöglichkeiten und Variantenprüfungen ermöglichte. Im

Laufe der weiteren Planung wurde dieses Modell in einer

BIM-Planungssoftware weiter ausgearbeitet. Hier entstand das

Geometrie- und Berechnungsmodell für die Statik. Mit dieser

Arbeitsweise war der bidirektionale Austausch von Änderungen am

Geometriemodell möglich. Auf diesem Modell basierend, entwickelten

die Tragwerksplaner letztlich die Tragstruktur. Das Ergebnis war

ein BIM-Tragwerksmodell, das neben der Geometrie unter anderem

umfassende Informationen zur Materialität, Bewehrung und den

Schalungsflächen enthielt.

Die Prüfung aller Fachplanungen und von deren Modelle erfolgte durch einen BIM-Koordinator. In interdisziplinären Workshops wurden alle Modelle abgeglichen und die Problempunkte und Kollisionen erörtert. Der für die Prüfung verwendete Model-Checker gab dafür ein Protokoll aus, in dem die Verantwortlichkeiten klar geregelt waren. So hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, die Fehler zwischen zwei Projektbesprechungen abzuarbeiten und erneut prüfen zu lassen. Dabei arbeiteten die Gewerke jeweils in ihrem eigenen Fachmodell, ein Gesamtmodell gab es bei diesem Projekt nicht.

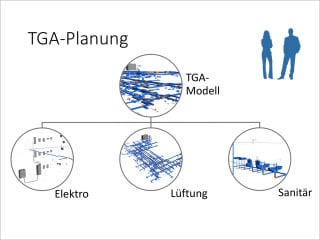

Umfassender Austausch via BCF

Im Zuge der weiteren Durcharbeitung waren beispielsweise

Tragwerksplanung und Haustechnik im engen Austausch miteinander.

Während der Erstellung von Schal- und Bewehrungsplänen gab es keine

weiteren Kollisionskontrollen der Modelle. Die Kommunikation von

Problempunkten, zum Beispiel bei der Durchbruchsplanung, erfolgte

über BCF, was den modellbasierten Austausch von Kommentaren und

Änderungsanforderungen erlaubt. Das Konstruktionsmodell bildete

darüber hinaus die Basis für eine massengestützte Kostenschätzung.

Mit fortschreitender Planungstiefe ließen sich die Kosten immer

weiter präzisieren, da das Modell nicht nur geometrische Daten,

sondern zusätzlich zahlreiche Bauteileigenschaften beinhaltete.

-tw

Bautafel

Architektur: Lund Hagem Arkitekter, Oslo; Atelier Oslo, Oslo

Projektbeteiligte: Skanska Norge, Oslo (Generalunternehmer); Scenario Interiørarkitekter MNIL, Oslo (Innenarchitektur), Bollinger + Grohmann Ingenieure, Frankfurt am Main und Oslo, Mutliconsult und BGKI, Oslo (Tragwerksplanung), Multiconsult, Oslo (Haustechnik)

Bauherrschaft: Oslo Kommune/Kultur- og Idrettsbygg, Oslo

Standort: Anne-Cath, Vestlys plass 1, 0150 Oslo, Norwegen

Fertigstellung: 2020

Bildnachweis: Bollinger und Grohmann Ingenieure, Frankfurt am Main; Jiri Havran, Oslo; Lund Hagem Arkitekter, Oslo; Jo Straube, Oslo; Erik Thallaug, Oslo

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Integrales Planen sponsored by:

Graphisoft Deutschland GmbH

Landaubogen 10

81373 München

Tel. +49 89 74643-0

https://graphisoft.com