Bauphysik und Behaglichkeit

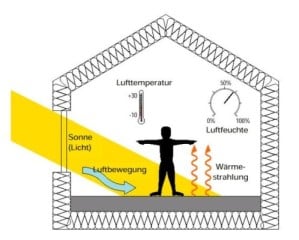

Im Rahmen der Planung zur Bauphysik ist die Behaglichkeit kein deutlich umrissenes Arbeitsfeld. Obwohl einzelne Normen sich mit den Bedingungen zur thermischen Umgebung auseinandersetzen, ist die Behaglichkeit in Räumen etwas, das von jedem Einzelnen anders ausgelegt wird. Dadurch besitzt die Behaglichkeit eine sehr subjektive Komponente, die normativ kaum komplett erfasst werden kann. Hinzukommt, dass sie als ein Sammelbegriff verstanden werden muss, der natürlich nicht nur die Aspekte des Wärmeschutzes beinhalten kann. Auch Raumakustik, Schallschutz, Farbgestaltung, sommerlicher Wärmeschutz oder Feuchteschutz haben Einfluss auf die Qualität der Nutzung und die Wahrnehmung des Bewohners/Nutzers.

Gallerie

Zusätzlich müssen die Luftqualität und die Strömung der Luft in Räumen betrachtet werden. Für die Nutzung ist es bedeutend, dass die Luftströmungen im Raum geplant und Zugerscheinungen mit hohen Luftgeschwindigkeiten vermieden werden. Durch die Lage der Heizkörper oder die Auslass- und Fortluftöffnungen von Lüftungsanlagen lassen sich diese Bedingungen beeinflussen. Daneben gilt es zusätzlich auf die Temperaturschichtung im Raum zu achten und kalte Füße, wie auch warme Köpfe zu vermeiden. Weiterhin ist die Oberflächentemperatur der raumumschließenden Bauteile von Bedeutung. Diese Oberflächentemperaturen müssem in einem engen und für den Menschen verträglichen Bereich liegen. Strahlungsasymetrien zwischen unterschiedlichen Bauteilen durch zu große Temperaturunterschiede sind zu vermeiden, außerdem sollte der Temperaturunterschied zwischen der Raumluft und den Oberflächen eine definierte Größe nicht überschreiten. Alle diese Faktoren lassen sich im Rahmen der Planung beeinflussen.

Neben den thermischen Konditionen in einem Raum haben ebenso die Oberflächen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden. Dieses wird beeinflusst durch die raumakustischen Eigenschaften der Baustoffe, aus denen Nachhallzeiten in Räumen resultieren, die wiederum Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit für den Nutzer haben. Dies ist insbesondere bei der Planung von Unterrichtsräumen oder Großraumbüros von Relevanz. Diesbezügliche Vorgaben finden sich in der DIN 18041 Hörsamkeit in Räumen.

Für den Nutzer haben nicht nur die bauphysikalisch berechenbaren Konditionen Einfluss auf die empfundene Behaglichkeit. Bedeutend ist auch, wie sehr der Nutzer seine Umgebung und die Aufenthaltsbedingungen beeinflussen kann. Hier sind besonders die Möglichkeiten, die Konditionen selbständig zu verändern, von Interesse, wie das Öffnen der Fenster oder das Einstellen von Heizung oder Kühlung. Kann der Nutzer dies nicht beeinflussen, wird er dies als Bevormundung durch die Regelungstechnik wahrnehmen. Somit sinkt die Akzeptanz des Nutzers gegenüber technischen Lösungen. Die verschiedene Aspekte der Behaglichkeit besitzen daher auch einen bedeutenden psychologischen Effekt.

Insgesamt betrachtet steht der Begriff der Behaglichkeit für

komplexe Zusammenhänge in den Räumen. Diese sind zum Teil

bauphysikalisch beeinflussbar, besitzen jedoch immer einen hohen

Bezug auf die Anforderungen für einen Menschen und haben zudem

einen hohen persönlichen also subjektiven Charakter. Diese

Besonderheit wird offensichtlich beim Blick in die Normen zur

Behaglichkeit. Hier wird grundsätzlich damit gerechnet, dass nicht

alle Nutzer zufrieden sein werden. Durch diese Besonderheit wird

der „PPD“ in der DIN EN ISO 7730 Ergonomie der thermischen

Umgebung eingeführt. Der PPD steht für den Prozentsatz der

Unzufriedenen (Predicted Percentage of Dissatisfied). Mit der

Berücksichtigung der relevanten Aspekte der Behaglichkeit, lässt

sich mit der Verbesserung der Aufenthaltsqualität von Menschen in

Räumen auch die Leistungsfähigkeit beeinflussen.