Johannes-Wesling-Klinikum in Minden

Schließanlagen für Brandschutz und Barrierefreiheit

In Nachbarschaft zu einer Wohnsiedlung und mit dem locker bepflanzten, offenen Landschaftsraum verwoben, liegt das Johannes-Wesling-Klinikum am Stadtrand von Minden. Die Gebäudeformation folgt der Topographie, Höfe und Gärten zwischen den maximal dreigeschossigen Baukörpern gliedern den Komplex und verzahnen ihn mit der umgebenden Landschaft. Harald Klösges von TMK Architekten und Ingenieure aus Düsseldorf entwickelte auf der Basis des vorgegebenen Raumprogramms variable Gebäudemodule mit einer Nutzfläche von jeweils etwa 600 m², die ein interdisziplinäres und effizientes Arbeiten ermöglichen.

Gallerie

Mit ihren maximal drei Geschossen entsprechen die Baukörper dem menschlichen Maßstab und lassen dazwischen außerdem gut belichtete Räume entstehen. Zudem werden so alle zusammengehörigen Funktionsstellen auf einer Ebene vereint. Die Pflegetrakte und zugehörigen Gärten sind nach Süden ausgerichtet und bieten mit dem Ausblick auf das Wiehengebirge einen reizvollen Außenbezug.

Von der zentralen Eingangshalle aus werden die Pflegebereiche über eine südlich angeordnete Besucher-Magistrale erschlossen, die an drei Stellen mit Aufzügen versehen ist. Diese sind als Durchlader konzipiert und übernehmen auch interne Transporte. Entlang dieser Haupterschließung liegen über alle Geschosse auch Cafes und Speiseräume für Patienten und Mitarbeiter. Eine Magistrale nördlich der Eingangshalle bündelt den gesamten Patientenverkehr, aufgeteilt in eine Seite für gehfähige, stationäre und ambulante Patienten sowie eine für liegende Patienten. Parallel dazu verläuft eine weitere Magistrale, die dem internen Verkehr vorbehalten ist. Zwischen diesen beiden Erschließungen liegen drei Aufzugsgruppen für den Vertikalverkehr, die ebenfalls als Durchlader konzipiert sind.

Im Erdgeschoss befinden sich alle Untersuchungs- und Behandlungsbereiche; die Leitstellen und Anmeldepunkte sind der Magistrale zugewandt. Im ersten Obergeschoss ist die zentrale OP-Abteilung angeordnet, außerdem die Intensiv- und Zwischenstationen sowie insgesamt etwa 300 Betten, die an drei Stellen über die Besucher-Magistrale im Erdgeschoss erschlossen werden und über interne Wege nochmals miteinander verknüpft sind. Auch im zweiten Obergeschoss befinden sich Pflegebetten einschließlich einer Kinderklinik, während im Untergeschoss alle Ver- und Entsorgungseinrichtungen zusammengefasst sind. Weil das Untergeschoss dem nach Norden abfallenden Gelände folgt, liegt es teilweise oberirdisch.

Der überwiegende Teil der Räume, auch der Untersuchungsräume, wird über die Gärten und Höfe direkt mit Tageslicht versorgt und natürlich belüftet; alle Funktionsstellen, die klimatisiert werden müssen, sind nach Norden ausgerichtet. Die Betriebstechnik liegt im untersten Geschoss im Gebäudezentrum und ermöglicht kurze Wege für Ver- und Entsorgungsstraßen.

Sicherheit

In Bereichen mit Bett- und Servicetransport, also der

Patienten-Magistrale, den angrenzenden OP-Bereichen, im

Eltern-Kind-Zentrum, im Bettenzentrum und bei den Zugängen zu

Gärten und Höfen dienen elektrohydraulische Antriebe dem

vollautomatischen Öffnen und Schließen der Drehtüren. Ihre

berührungslose Ansteuerung erfolgt über Flächentaster, die sich mit

dem Ellenbogen aktivieren lassen. Sensoren

überwachen, ob der Schwenkbereich frei ist, wenn die Tür schließt.

Der Antrieb ermöglicht auch bei hohem Publikumsverkehr einen

barrierefreien und komfortablen Zugang.

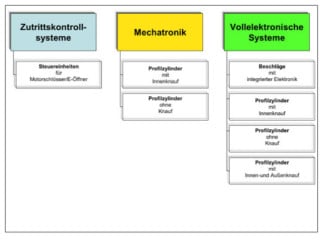

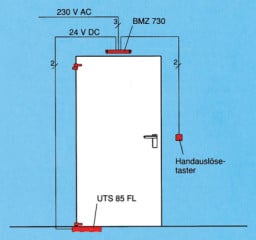

In die Schließsysteme der barrierefreien ein- und zweiflügeligen Rauch- und Feuerschutztüren des Klinikums sind Rauchschalterzentralen integriert. Stehen Türen im Normalbetrieb offen, sind sie mit einer Feststellanlage gesichert, die mit einem Brandmelder verbunden ist. Im Brandfall löst das System automatisch die magnetische Halterung und die Tür schließt, so dass sich Feuer und Rauch nicht ausbreiten können. Die Türen lassen sich ansonsten stufenlos zwischen 80° und 130° fest stellen und dennoch im Gefahrenfall weiter öffnen. Eine integrierte Schließfolgeregelung bewirkt, dass beide Türflügel nach dem Begehen von flüchtenden Personen wieder schließen und als Brandabschnittstür fungieren.

Die Ausbreitung von Brandrauch verhindert eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage im Fassadenbereich des Klinikums: Der thermische Auftrieb wird mit Zuluftöffnungen im unteren Wandbereich (z. B. durch Türen und Fenster) und Abluftöffnungen im oberen Wand- und Deckenbereich genutzt. So wird der Rauch stabil oberhalb des Bereichs gehalten, in dem sich Menschen aufhalten. Die Fassaden-Abluftöffnungen an beiden vertikalen Fensterprofilen sind mit Elektrospindelantrieben ausgestattet, die die schweren und großen Flügel innerhalb von 60 Sekunden maximal öffnen und für die Rauchableitung sorgen. Kombiniert mit Invers-Drehtürantrieben als Zuluftöffnung an den Fassadentüren, die die Tür nach außen öffnen, erzeugen sie durch den thermischen Antrieb eine gute Entrauchung. Im Alarmfall öffnen die Türen und bleiben so lange offen stehen, bis der Alarm zurückgesetzt wird, im Normalfall dienen sie der barrierefreien Begehung der Klinikgärten und -höfe.

Eine Türzentrale mit Nottaster und Schlüsseltaste dient zur Absicherung der Fluchtwegtüren. Sie ermöglicht Befugten das Begehen und gibt im Notfall Flucht- und Rettungswege frei. Über eine flächig bedienbare Schlaghaube kann sie jeder zu jeder Zeit auslösen.

Im Bereich der Patienten-Magistrale sind Drehtürantriebe,

Brandschutzanlage und Zutrittskontrolle miteinander verknüpft, so

dass beispielsweise im Eltern-Kind-Bereich nur berechtigte Personen

innerhalb eines definierten Zeitplans Zugang erhalten.

-us

Bautafel

Architekten: TMK Architekten Ingenieure, Düsseldorf

Projektbeteiligte: Kempen und Krause Ingenieure, Aachen (Tragwerksplanung); IPM-Projektsteuerung, Braunschweig (Projektsteuerung); Kortemeier und Brokmann, Bielefeld (Freiraumplanung); Ebert-Ingenieure, Nürnberg (Haustechnik); Hospitaltechnik, Krefeld (Medizintechnik); Geze, Leonberg (Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik)

Bauherr: Mühlenkreiskliniken, Minden

Fertigstellung: 2009

Standort: Hans-Nolte-Straße 1, Minden

Bildnachweis: Jochen Stüber, Hamburg (1-13); Geze, Leonberg (14,15)