Kreativquartier Lattich in St. Gallen

Vorfertigung und BIM-Einsatz für einen temporären Modulbau

Unweit des Güterbahnhofs in der Schweizer Kantonshauptstadt St. Gallen wurde ein neues Pilotprojekt umgesetzt, das weniger aufgrund seiner architektonischen Brisanz als vielmehr durch seine Entwicklungsgeschichte besticht. Das Kreativquartier Lattich, das die Planer vom Baubüro In Situ entwickelten, kann als städtebauliches Versuchsbecken verstanden werden, das erst nach einer bestandenen Generalprobe als Zwischennutzung auf der brachliegenden Stadtentwicklungsfläche umgesetzt wurde.

Gallerie

Das Quartier rund um den ehemaligen SBB-Güterbahnhof ist eines der letzten innerstädtischen Entwicklungsgebiete, die es in St. Gallen noch gibt. Schon in den 1990er-Jahren war das Areal samt Bahnhof Stück für Stück stillgelegt worden. Lange tat sich nichts vor Ort, bis 2006 die Schweizer Bahn einen Bebauungsvorschlag auf den Tisch legte, der in St. Gallen auf ganzer Front und von einer breiten Öffentlichkeit abgelehnt wurde. Der Kanton St. Gallen erwarb anschließend einen Teil der Flächen, während weitere nach wie vor im Besitz der SBB sind. Aktuellen Plänen zufolge soll das Gelände in absehbarer Zeit für ein umfangreiches Verkehrsprojekt genutzt werden, das einen neuen Autobahnanschluss sowie eine dritte Röhre für den Rosenbergtunnel vorsieht. Wann genau jedoch, bleibt weiterhin ungewiss.

Mitten in die offen geführte Diskussion um eine verträgliche und langfristige Nutzung des Areals fällt die Initiierung des temporären Stadtraumprojekts. Das Potenzial einer Zwischennutzung haben die Planer sinnvollerweise erkannt: Was 2016 als zweimonatiges Experiment begann und ausnahmslos auf Begeisterung stieß, wurde in den darauffolgenden Jahren weitergeführt und das Konzept wurde weiter ausgebaut. Im Februar 2019 und ergriffen die Initiatoren dann die Möglichkeit einen demontierbaren, modularen Übergangsbau zu entwickeln und die vorhandenen Bestandsbauten für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre nutzbar und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Temporärer Bau mit Fassade aus Schaltafeln

Das

Besondere an den insgesamt 48 identischen, vor Ort montierten

Holzmodulen, die sich flexibel kombinieren lassen, ist deren

Außenwirkung: Die Fassade besteht aus gelben Schaltafeln, die im

Normalfall für Betonschalungen verwendet werden, wodurch der Bau

seine temporäre Nutzungsdauer bewusst nach außen trägt. Die

robusten Einheiten wurden größtenteils im Werk vorfabriziert und

auf der Baustelle montiert. Der über fünfzig Meter lange und zehn

Meter breite dreigeschossige Bau besticht mit seiner simplen

Architektursprache als zeitgenössischer Kontrapunkt – vis à vis des

historischen Güterbahnhofs.

Erschlossen werden die Einheiten des temporären Gebäudes, das Ateliers, Büros und Werkstätten beherbergt, über Laubengänge aus simplen Baugerüsten an der straßenabgewandten Fassade, die sowohl über Treppen als auch barrierefrei über einen Aufzug erreichbar sind. Auf der obersten Ebene befindet sich eine gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse. Der Bau verfügt über eine zentrale Wasserversorgung für jede Etage und eine WC-Anlage pro Ebene, die jeweils von den Mietern geteilt wird. Das Vermietungskonzept für die im April 2019 aufgestellten Module ist erfolgreich: Es haben sich bereits zahlreiche Architekten, Grafiker und andere kreative Köpfe in die außergewöhnlichen Arbeitsräume eingemietet.

Die Holzmodule werden entweder als Einzelbüro (27,6 m²), als Doppelbüro (57 m²) oder im Dreierpack (86,5 m²) vermietet. Architekten und Bauherr wollten durch den scheinbar unfertigen Charakter des Baus ein klares Signal setzen und nach außen transportieren, dass das Gebäude lediglich temporär an dieser Stelle stehen wird. Dieser Ansatz spiegelt sich auch in der einfachen Verbindung der Module wider: Stockwerkübergreifend werden sie mit Metalldornen gehalten, im Erdgeschoss sind sie an den Fundamenten festgeschraubt. Die darüber liegenden Module halten nur durch ihr Eigengewicht die Position und sind weder geschraubt noch anderweitig fixiert.

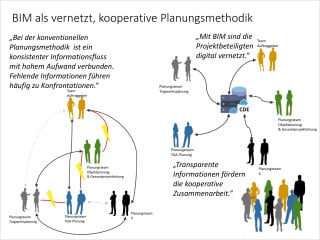

Hohe Vorfertigungsgrad und der Einsatz von BIM

Impulsgeber für den Einsatz von BIM war in diesem Projekt der Holzbauunternehmen Blumer Lehmann. Es setzte konsequent auf eine digitale Planung und bezog die Architekten sowie die weiteren Gewerke in die BIM-Planung mit ein. Um einen reibungslosen Projektverlauf zu gewährleisten, mussten die BIM-Ziele frühzeitig festgelegt werden, die unter anderem die Planungsqualität und einen exakten Produktionsplan für die Modulfertigung beinhalteten. Nachdem die Ziele bestimmt waren, folgte die Erstellung eines zentralen BIM-Modells, dessen Basis das digitale Modell der Holzbauer war. So konnten alle Gewerke ihre jeweiligen Fachplanungen in das Modell einarbeiten wobei gleichzeitig die unterschiedlichen Bauträger wie etwa die SBB, der Bund und das Kanton St. Gallen in das Bauvorhaben einbezogen werden konnten.

Für eine optimale Planungskoordination- und kommunikation musste mit passenden Austauschformaten gearbeitet werden. Die Daten wurden in einer cloudbasierten Anwendung gesammelt, um den gebauten Zustand auch bei späteren Umbaumaßnahmen als gebündelten Datensatz vorliegen zu haben. Wesentlich für den Erfolg des Projekts war eine offene und durchgehende Kommunikationskette sowie eine lösungsorientierte Zusammenarbeit. Gerade für den Dialog zwischen fachfremden Planern kann BIM eine große Hilfestellung sein, wobei ein BIM-Prozess im Umkehrschluss ohne Kooperationsbereitschaft nicht umsetzbar wäre. Für die Bereiche Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär sowie die Elektroplanung wurde BIM eingesetzt. Dadurch, dass die weiteren Gewerke und Bauausführenden nicht mit der Anwendung von BIM vertraut waren, musste bei denjenigen auf eine konventionelle Planung zurückgegriffen werden.

BIM-Planungsprozesse funktionieren besonders gut bei Projekten

in Modulbauweise und können ebenso für temporäre Bauten eingesetzt

werden. Beim Modulbau besteht ohnehin eine hohe Planungs- Kosten-

und Terminsicherheit, da die standardisierten Elemente mit einem

hohen Vorfertigungsgrad unter optimalen Produktionsbedingungen beim

Holzbauer erstellt und auf der Baustelle mit geringem Zeitaufwand

und einer großen Präzision zusammengesetzt werden. Durch ein

zentrales BIM-Modell kann mithilfe einer durchgängigen

Prozesskette vom Entwurf über die Planung bis hin zur seriellen

Produktion und der Montage auf der Baustelle diese Verfahrensweise

zusätzlich optimiert werden. Die Informationen aus der BIM-Planung

lassen sich außerdem bei einem eventuellen Rück- oder Umbau und

einem erneuten Aufbau der Holzmodule an anderer Stelle effizient

anpassen und wiederverwenden. Daher ist das Kulturquartier Lattich

beispielhaft für den sinnvollen Einsatz vom BIM. -tw

Bautafel

Architektur: Baubüro in situ, Basel

Projektbeteiligte: Blumer Lehmann, Gossau (Holzbau); SBB, Bern (Bauträger); Kanton St. Gallen, St. Gallen (Bauträger)

Bauherrschaft: Trägerverein Lattich II, St. Gallen

Fertigstellung: 2019

Standort: Güterbahnhofstraße 7, 9000 St. Gallen, Schweiz

Bildnachweis: Hanspeter Schiess, Trogen; Jan Bolomey, Zürich; baubüro in situ, Basel

Fachwissen zum Thema

Baunetz Wissen Integrales Planen sponsored by:

Graphisoft Deutschland GmbH

Landaubogen 10

81373 München

Tel. +49 89 74643-0

https://graphisoft.com