Konstruktionen und Schwachstellen von Außenwänden

Außenwände übernehmen als schützende Hülle neben dem Dach vielfältige Funktionen, die im Wesentlichen von ihrer Umgebung definiert werden. Unter anderem spielen dabei folgende drei Faktoren eine maßgebliche Rolle: die Häufigkeit und Intensität der Sonneneinstrahlung nach geographischem Breitengrad, die Außentemperatur und Niederschläge je nach Makroklima in Kombination mit der jeweiligen Höhenlage, die Windverhältnisse, Nebelhäufigkeit etc. nach dem angetroffenen Mikroklima der nächsten Umgebung.

Gallerie

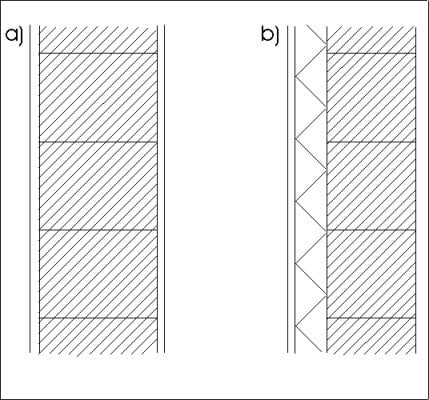

Großen Einfluss auf die Ausbildung der Konstruktion von Außenwänden hatten seit jeher auch die in der näheren Umgebung vorgefundenen Materialien: Unterschiedlichste Wälder sorgten für Bauholz (Hart- oder Nadelholz), Berge und Hügel für Steine jeglicher Art, Flüsse und Bäche für Kiesel oder Lehm u. v. m. Aus den zur Verfügung stehenden Materialien wurden im Laufe der Baugeschichte die verschiedenen Konstruktionsweisen entwickelt, die entweder monolithisch durchgängig aus einem Material sind oder kompositär aus verschiedenen Materialien zusammengefügt wurden. Bei den kompositären Außenwänden kann meist zwischen tragenden und nicht tragenden Bauteilen unterschieden werden.

In Kenntnis obiger Voraussetzungen wurden seit den frühesten Zeiten jene in der jeweiligen Region am besten tauglichen Konstruktionen erprobt, die zu einem vorherrschenden regionalen Baustil führten. In jüngerer Zeit konnten durch zunehmende Industrialisierung viele neuen Mischformen entwickelt werden, wie zum Beispiel auch Stahlfachwerke mit Ziegelausfachung.

Gerade die Außenwände tragen auf Grund ihrer schieren Größe wesentlich zum Energiehaushalt eines Gebäudes bei. Heute genügen die traditionellen Konstruktionen in der Regel nicht den gestiegenen Anforderungen der gestztlichen Vorgaben zur Energieeinsparung. Sie müssen meist außen oder innen durch zusätzliche Schichten ertüchtigt werden.

Beanspruchung durch Lastabtragung

Außenwände fungieren als Klimagrenzen zwischen innen und außen. Sie werden beansprucht durch Diffussionsvorgänge und Temperaturunterschiede, die 30°C und mehr betragen können. Beispiele: die plötzliche Abkühlung einer sonnenbeschienenen Wand durch einen Gewitterregen führt zur Schrumpfung der Oberfläche und damit zu Zugspannungen. Ein ähnlicher Effekt tritt bei kalten, aber sonnigen Wintertagen auf. Die größten Beanspruchungen der Außenwände beruhen allerdings auf der Lastabtragung: Druck- und Biege- und Schubspannungen. Kritische Stellen sind die Öffnungen: in deren Ecken bauen sich Spannungsspitzen auf, Folge sind die bekannten Diagonalrisse. Kritisch sind auch Materialwechsel (etwa bei Fensterstürzen) und mangelhafte Fugenabdichtungen bzw. Überbelastung der Materialfugen.

Gallerie

Typische Schwachstellen

- Baupysikalisch falscher Wandaufbau

- Wärmebrücken, die zu Kondensatschäden im

Mauerwerk führen

- Durchnässung des Mauerwerks im Bauzustand;

- Beanspruchung von Putzschichten durch Wasser infolge mangelhaft

geplanter Details (z.B. fehlende Wassernase bzw. nicht

ausreichender Überstand von Abdeckblechen)

- Falscher Putzaufbau bzw. zu starke Beanspruchung von

Putzschichten bei zu rascher Austrocknung

- Ungenügende Frostbeständigkeit von Wandmaterialien

- Falsche Außenanstriche

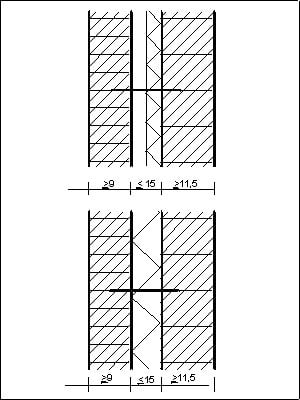

- Nichteinhaltung der Regeln für Zweischalenmauerwerk

- Mangelhaftes Wärmedämmverbundsystem